【小説】 飛びます 飛びます(その3)

志津香に何の話なのか聞いてみたけれど、「帰ってきてから話す」の一点張りだった。

せめて良い話か悪い話かだけでも教えてほしいと懇願したら、

「それはあなた次第。」

と意味深に言って、黙々とハワイロケの準備を始めた。

結局、それがどんな話なのか分からないままだった。僕が志津香に確かめなければならないことに関係があるのだろうと思うと、憂鬱な気分になった。

土曜日の朝、志津香は朝早く起きて、朝食の用意をしてくれた。夏美の大好きなタコさんウインナーと星形のハッシュドポテト、甘い卵焼きが皿にかわいらしく並べられていた。仕事帰りに志津香が買ってきてくれた有名なベーカリーのクロワッサンも美味しそうだった。けれど、僕はいろいろ考えることに精一杯で、食欲がちっとも湧かなかった。

夏美が大喜びで朝食を食べている間に、僕らはその日の計画を立てた。

志津香が乗る成田発ホノルル行きの飛行機は、20時台の出発だった。

マネージャーさんの送迎を断り、僕が車を運転して動物が大好きな夏美のために成田ゆめ牧場に寄り、ゆっくりと1日を過ごした。それから成田空港に向かった。

搭乗の時間が迫ってきた頃には、夏美は疲れ果てて僕の腕の中ですっかり寝てしまった。

志津香はぐっすり眠っている夏美のほっぺたにキスをして、僕と夏美をまとめてハグをしたあと、僕の耳元で「大好きだからね。」と囁いた。それから照れくさそうに微笑んで、大きく手を振った。そして大きなキャリーケースを引きずってゲートに入っていった。

次の日の朝、志津香から「ハワイについたよ!お見送りありがとうね」というLINEが届いていた。

僕は、家の掃除や洗濯をしながら夏美のおままごと遊びの相手をしたり、二人で夕食の買い出しに出かけたりした。日曜日はあっと言う間に過ぎていった。

夕方の6時にいつもより早めの夕食を済ませたあと、夏美をお風呂に入れてやっと一息ついた。

僕はお絵描きに夢中の夏美を横目に眺め、ソファーに座って風呂上りのビールを飲んでいた。しかし、なぜか水を飲んでいるみたいに全く味がしなかった。喉の渇きも収まる気配がなかった。僕はキッチンに行き、冷蔵庫から缶ビールをもう1本取り出すと、立ったまま一息に飲み干した。しかし、喉の渇きは増す一方だった。僕は、さらに冷蔵庫からもう一本取り出すとリビングに戻った。

その時僕は気づいていた。この落ち着かない胸の奥がザワザワするような感覚はもう馴染のものだった。僕は、缶のプルトップを開けるでもなく、ビールを握りしめたままリビングをウロウロ歩きながら考えた。

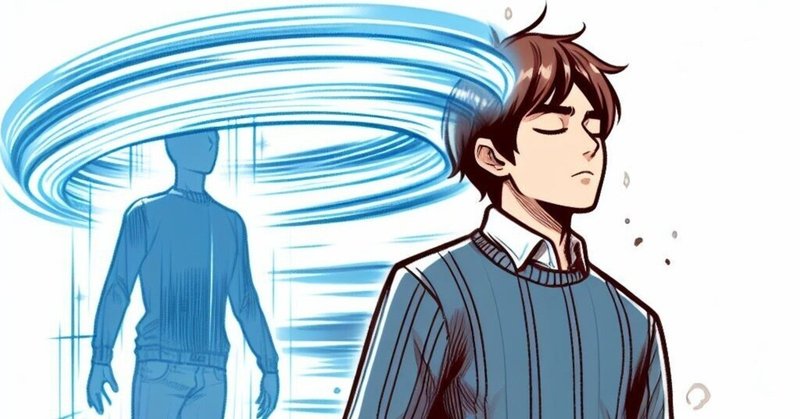

『この感覚…。

僕はまた「飛んでしまう」のだろうか。

今までの経験からすると、志津香のところに飛んでしまうのはほんの数分だ。

今度は何を見ることになるのだろうか。』

胸のざわつきが耐え切れない程高まった時、あの体が浮くような感覚に襲われ目の前が真っ暗になった。

ゆっくりと目を開けると、僕はカラッとした空気の明るい部屋の中にいた。窓の外にはターコイズブルーの海とビーチが広がっていた。差し込む太陽の光が眩しかった。

あぁ、やっぱりハワイに飛んでしまったのかと思うと、突然、死角から、志津香の激高した金切り声が聞こえてきた。

「触らないで!嫌だって言ってるでしょ!もうやめてください!これ以上しつこくしたら警察に行きます!私は、家族…」

「誰のおかげで〇△■!!」

男の怒鳴る声で志津香の声がかき消され、次の瞬間、悲鳴が響いた。

声の方に走ると、ベッドに押し倒されてもがく志津香と、彼女の両手首を抑え込んで馬乗りになっている男の背中が見えた。頭が真っ白になった僕は、雄たけびを上げながら男に飛びかかって襟首を掴み、志津香から引き剥がしてベッドの下に叩き落とした。その端正な顔を見た瞬間、思わず男の顔面を上から踏みつけた。それから、呻いている男の上に馬乗りになった。手にしていた缶ビールを両手で握りしめ、男の顔に何度もガツンガツンと振り下ろした。変形した缶の横腹が裂けて、噴き出したビールが僕の両手を濡らした。我に返ったときには、男の顔は血だらけになっていた。

僕は缶を投げ捨てて、呻いている男をズルズルと引きずってドアの外に押し出し、部屋のロックをかけた。ベッドの方に戻って、ひしゃげた缶を拾うと、半身を起こして口に手を当てて涙で濡れた目を見開いて固まっている志津香と目が合った。

それと同時に、視界が暗転し、浮遊感に包まれた僕はまた、飛んだ。

目を開けると、夏美はまだお絵描きに夢中になっていた。飛ぶ前より夏美が大好きなゾウさんの絵が1枚増えていた。僕は右手にひしゃげて中身がほとんど入っていない缶をまだしっかりと握りしめていて、左の手のひらには、缶の裂けた部分で切った傷から血が滴っていた。僕は夏美に気づかれないように洗面所に行き、ビール臭い手を洗った。それから、手のひらに大き目のバンドエイドを貼って、血の付いた缶を処分した。

リビングに戻ると同時に携帯が鳴った。

もちろん、志津香だった。

電話に出たものの、僕は何を言ったら良いのか分からず、黙って志津香の言葉を待った。

しかし、志津香も電話の向こうで静かに泣くばかりで言葉にならなかった。

沈黙に耐えられなくなった僕は無理やり声を絞り出した。

「…志津香。大丈夫か?怪我はなかった?」

「……。大丈夫。助けてくれてありがとう…。」

「ごめんね。あいつが誰か知らないけれど、とっさにやってしまった。志津香を面倒事に巻き込んでしまったね。」

「ううん。全部私が悪いの。」

「警察沙汰になったらごめん。何て説明したらいいか困るよね。あの男は大丈夫かな…。」

「今、ドアの外を見たらもういなかった。番組のプロデューサーだから大事にはしないと思う…。」

「そう…なのか。志津香。とにかく無事に帰ってきて欲しい。君に会って直接話がしたいんだ。」

「私も。私もあなたに話さなければならないことがあります。家に戻ったら全部話します。それまで、夏美のことをよろしくお願いします。」

そして翌日、志津香は急遽帰国することになった。

月曜日の午前中に経済産業省とのWebヒアリングを気もそぞろに終えた僕は、午後から残った仕事を全力で片付け、定時に退出して夏美を迎えに行った。

僕らが手をつないでマンションの前まで来た時、志津香もちょうどタクシーから降りたところだった。

夏美は僕の手をパッと離すと志津香の元に走っていった。志津香は駆け寄ってきた夏美を強く抱きしめると、愛おしそうに頬ずりをした。

そして僕の方を見て、唇の動きだけで『ありがとう』と伝えた。

その夜は、僕と志津香で一緒に晩御飯を作り、みんなでにぎやかに食べた。志津香と夏美が一緒にお風呂に入っている間に、僕は風呂場から幽かに聞こえてくる二人の楽し気な声をBGMに、洗濯物をたたみ、夏美の明日のお弁当の下準備をした。

夏美は、風呂上りの髪を乾かしてもらっているうちに寝てしまったので、僕が寝室に運んで行った。夏美の寝顔を見ながら、『今から何を聞くことになっても、この子を不幸にすることだけは絶対にしない。』と自分に誓って志津香の待つリビングに戻った。

リビングには重苦しい静寂だけがあった。

やがて、志津香は付き合い立ての頃しか聞いたことがなかった敬語でおずおずと話し始めた。

「彼…、あの人は命に別状はなかったようです。顔が腫れ上がっていたけど、スタッフには階段から落ちたと説明していました。病院には行ったようですが、どうやら警察沙汰にする気はないようでした。それから、あの後、私には全く近づいてきませんでした。ロケはプロデューサー抜きで撮影されることになって、私は体調不良という理由をつけて帰ってきました。」

僕は黙ったまま志津香の話の続きを待った。

すると唐突に、志津香は絨毯の上に正座をして両手をついて深々と頭を下げた。

「私を助けてくれてありがとうございました。渋谷で助けてくれたのもあなただよね?私は、あなたに助けてもらう資格なんてない女なのに…ごめんなさい。本当にごめんなさい。」

そう言うと、志津香は泣き崩れた。

僕はしばらく動くことができなかったけれど、志津香の前に座り、彼女を起こして強く抱きしめた。

それから僕の腕の中でますます激しく泣きじゃくる志津香に話しかけた。

「僕も黙っていたことがある。理由は分からないけれど、僕は志津香のいるところに時々飛んでいけるようになったみたいだ。君ももう分かっているよね?今までに3回君のところに飛んだ。東京タワー近くのホテル、渋谷の雑踏、そしてハワイ。そこには必ず志津香と あの男 がいた。その度に僕の心は削られていったんだ。

最初は単なる夢だと無理やり自分を納得させたけれど、もう自分を誤魔化すことはできなくなってしまった。これは紛れもない現実なんだ。互いに偽りながら生きていくのをやめよう。だから、今までのことをちゃんと話してくれないか?」

志津香は僕から身体を離すと、涙を拭い様子を正して言った。

「…話します。全部お話しします。」

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?