第3夜 新潟の冬を愛す 雪の夜の熱燗と「金子孝信ラベル」のビール

子どもの頃は、新潟の冬が嫌いだった。雪の壁に閉ざされた暮らしが、何カ月も続くのだ。屈指の豪雪地として知られる塩沢町(現・南魚沼市)で十代を過ごした。江戸時代のベストセラー、鈴木牧之の『北越雪譜(せっぷ)』の舞台となった所だ。小学校の教員だった父の任地である。

冬は死の影を感じる季節だった。時には一晩で1メートルを超える雪が降るので、雪下ろしをしないと、重みで家がつぶれてしまう。作業中に屋根から落ち、亡くなるという痛ましい事故が絶えなかった。正月にも青空の広がる東京が、どんなにうらやましかったことか。

暖房器具は豆炭こたつと小さな石油ストーブ。昭和の晩酌は、日本酒の熱燗(かん)が定番だった。はんてんを着た父が、うれしそうにおちょこをすする姿を覚えている。ビールは主に夏のものだったし、「吟醸酒を氷で冷やして」などという飲み方は考えられなかった。お酒は、冷えた体を温めるためのものだったから。

前回コラムでも取り上げた新潟市出身の戦没画家、金子孝信(1915~42)。彼が生きた時代の東京と新潟の格差は、現代の比ではなかっただろう。孝信は1930年代のモダンな銀座の風俗をモチーフにする一方、故郷新潟の人たちを描いた。家族や親族をモデルにした作品は生き生きとして、愛情と親しみが伝わってくる。

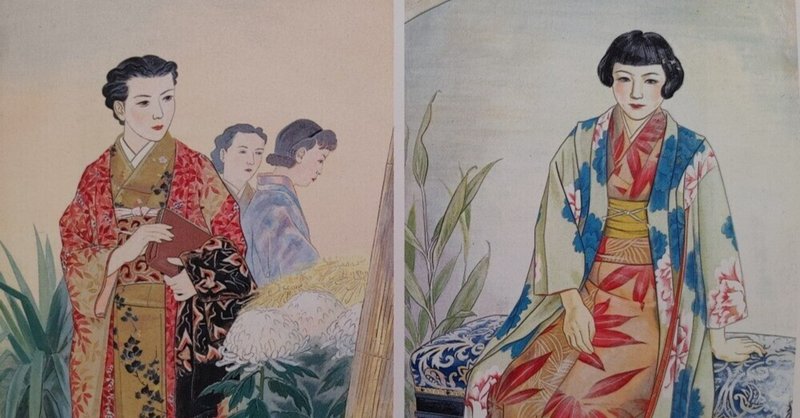

生家の蒲原(かんばら)神社に近い醸造所、沼垂(ぬったり)ビールのクラフトビールに、「新潟オールドデイズ」という商品がある。ラベルには、着物姿の若々しい女性の日本画が使われている。孝信がめいをモデルにした「女性像(金子サイ像)」が原画という。古きよき時代の「新潟の冬」をイメージし、重厚な苦みが特徴だ。

彼が故郷から遠く離れた中国湖北省で戦死してから、80年がたつ。新潟でも冷暖房が整備され、真冬に冷たいお酒や生ビールが楽しめる時代になった。ただ、いかに科学技術が発達しても、雪国の厳しい自然環境を変えることはできない。いったん災害や戦争が起きれば、人の命や平穏な暮らしはあっという間に失われてしまう。孝信の作品が時を超えて愛されるのは、人々がそこに込められた生の輝きと喜びを感じ取るからなのだろう。

(トップの写真は、右が「女性像(金子サイ像)」、隣は孝信が姉の陸を描いた「姉上の像」。いずれも一部=金子孝信の絵日記刊行会『ある戦没画家の青春 金子孝信の絵日記Ⅰ』より。下記では猫おかみの動画も見られます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?