マジで痩せたいなら食事を数値化しろ

こんにちは。優しい筋肉です。

恒例の宣伝をさせてください。(まだ投稿数が少ないけど)

弊社では「完全出張型のパーソナルトレーニング」事業を行っております。

営業マン、パーソナルトレーナーを随時募集中です。

もちろん筋トレを受けたいお客様も常に募集中ですので、(一番欲しい…!)

下記サイトの公式LINE &フォームからどしどしご連絡ください。

求人詳細はこちらから↓

さて、今回は痩せたい人に向けて、食事管理術のやり方を超具体的に書いていこうと思います。

突然ですが、皆さんは普段「数字」を意識して食事をしていますか?

ほとんどの人は「NO」だと思います。

当然ですね。筋トレの大会に出るわけでもないのに、そんなに細かい食事管理なんてしたくないよ〜と言う声が聞こえます。

私もその気持ちはとても分かります。

数値化するのって、かなりめんどくさい。

できればやりたくないですよね。

けど、やったら筋トレをそこまで頑張らなくても「超」痩せます。マジで。

怪しい。と言う声が聞こえてきます。

けどマジなんです。

今回は僕が普段お客様に指導している内容を、そのまま発信させていただきます。(結果もマジで超出てます。)

つまり、超有料級です。

めんどくさいのは嫌だけど、それ以上に痩せたい、太りたくないと言う人はぜひ最後までご一読ください。

①目標体重を決める

まずは目標体重を決めます。

何でもそうですが、まずは目標数字を決めないと、具体的なアクションレベルまで落とし込むことができません。

これは受験や仕事と一緒ですね。

受験であれば目標の点数を決めますし、

仕事も売り上げ目標などを立てると思います。

具体的な数字の目標があるからこそ日々の行動が具体的になるため、

アクションを起こしやすくなりますよね。

なのでまずはしっかり『目標体重』を決めましょう。

ここで言う目標体重は、『適正体重』の事を指します。

実はみなさんには適正体重と言うものが存在するんです。

私はとりあえず何キロ痩せる!と適当に決めるのは悪手です。

なぜなら、筋肉を減らし過ぎてしまったり、

無理なダイエットになり体調を崩す可能性があるからです。

なのでまずは自分の『適正体重』を知り、それを目標に置きましょう。

ではどうやって知るのか?

超簡単な適正体重の出し方があります。

インターネットで『BMI』と検索してみてください。

そこで自分の適正体重を、一瞬で出すことができます。

下記URLから開くことが可能です↓

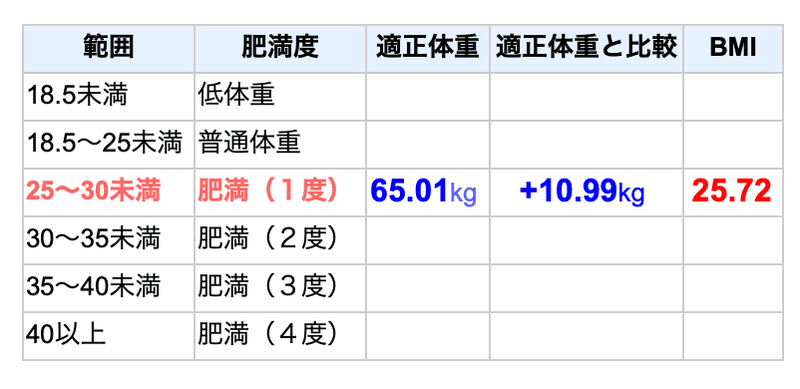

私の場合は適正体重が65,01kgだったので、

約10.99kgも落とさないといけないことが分かりました。(バルク期間だったので大目に見てください)

※バルク:筋トレ界隈で、身体をデカくすると言う意味。つまり太ること。

②摂取カロリーの設定

次に目標体重を決めたら、そこまでのギャップを具体的にどうやって埋めていくかを決めます。

結論、摂取カロリーを調整していきます。

脂肪は1キロ7200カロリーなので、単純な話、日々の摂取カロリーを減らせば良いわけですね。

ちなみに1ヶ月に2キロ以上の減量は、筋肉も減らしてしまうため推奨しません。

なので今回は、1ヶ月に脂肪を2キロ落とすペースで考えていきます。

ではどれくらいの摂取カロリーにすれば良いのか?

これも簡単に出せます。

TDEEと検索をして、1日の自分の活動代謝量の目安を確認しましょう。

下記URLから確認が可能です↓

私の場合は活動代謝量が大体2452カロリーだったので、

単純な話これ以上のカロリーを摂取しなければ太らないと言うことになりますね。

逆に痩せるには、この活動代謝量から、7200カロリー(脂肪1キロ分)を日々の食事を調整して、減らしていけば良いわけですね。

※活動代謝量は人間が日常生活を送るために行う身体活動(運動、労働、日常生活活動など)によって消費されるエネルギーのことを指します。

それでは先述したように1ヶ月で2キロを落とすにはどうしたら良いか。

下記に。私の場合の簡単な計算方法を記載します。

条件

・脂肪1キロ7200カロリー

・1ヶ月に2キロ減らす

・活動代謝量2452カロリー

①脂肪2キロ分のカロリー計算をします。

脂肪2キロ(7200カロリー×2)=14400カロリー

②1ヶ月分の自分の活動代謝量を計算します。

2452カロリー×30日(約1ヶ月)=73560カロリー

③1ヶ月分の活動代謝量から、2キロ分の脂肪(カロリー)を引いて、1ヶ月に摂取して良いカロリーを計算します。

73560−14400=59160カロリー

④最後に、③で導いた摂取カロリーを日割り計算にして、1日に摂取して良いカロリーを計算します。

59160カロリー÷30日=1972カロリー

つまり、私の場合は1日に1972カロリー摂って良い計算になります。

③減量期間の調整

私の目標の65,01キロまでは約5ヶ月間かけて減量をしていくことになります。

※1ヶ月に2キロ減量が上限のため、5ヶ月間かかる見込み

しかし、食事制限が厳しい人、逆に短期間で痩せなければいけない人もいるかと思います。

その場合は柔軟に減量期間を調整してください。

1ヶ月に1キロ減量ペースでも良いと思いますし、

逆にどうしても短期間で痩せたい人は、3キロ以上の減量を狙っても問題はないです。

ただし、先述したように無理な減量は筋肉量を減らし、体調が悪化してしまう可

能性もあるため、無理は禁物です。

④PFCバランスの設定(食事バランス)

なんと、摂取カロリーを決めて終わりではありません。

筋肉を維持して綺麗に痩せていくためには、PFCバランスの管理が必要になります。

めんどくさいと感じたあなた、あと少しです。

慣れればパッと見ただけで食事の戦闘力(PFC)が自然に分かるようになります。

大変なのは最初だけです。

Pはタンパク質、Fは脂質、Cは炭水化物で覚えてください。

※P(protein)F(fat)C(carbohydrates)

PFCバランスを調整していく減量には炭水化物を抑えるローファットか、

脂質を抑えるケトジェニックという二つの方法があります。

どちらも解説をすると長くなるので、

今回はローファットの方法を解説します。

要は脂質か炭水化物を減らすのかの2択なので、難しく考えなくて大丈夫です。

どちらを抑えるのが自分の生活でキツくないかを考えて決めるのがオススメです。

(後日ケトジェニックも解説します。)

ローファット、つまり脂質を抑える場合のPFCバランスは、

摂取カロリーに対してP30%、F20%、C50%の割合で栄養を調整してください。

計算方法(私の場合)

①自身が摂取して良い1日の総カロリーに対して、各PFCの割合をかけて、

必要な栄養量を導く

1972カロリー×P30%=591.6

1972カロリー×F20%=394.4

1972カロリー×C50%=986

②栄養量を、各PFCのカロリーで割り、摂取して良い量を導く

※タンパク質&炭水化物は4カロリー、脂質は9カロリー

591.6÷4=147.7g(P)

394.4÷9=44g(F)

986÷4=246.5g(C)

これで1日に摂取して良い各PFCが分かりましたね。

・私の1日に摂取して良いPFC

タンパク質(P)147.7g 脂質(F)F44g 炭水化物(C)246.5g

でもこれだけだと、具体的にどんな食事をすれば良いのか分かりませんね。

極端ですが、食材に落とし込んでみます。

(普段私が食べている食事を基に、食材をピックアップしています。)

具体的にどんな内容になるかと言うと、

タンパク質:鶏胸肉600g (スーパーで売ってる鶏胸肉が約一切れ200〜300g)

脂質:アボカド1個、卵3個分

炭水化物:白米茶碗約4杯分

と言う内容になります。

意外と食べてええやんと思いましたか?

そうなんです。

タンパク質と炭水化物に関して言えば、意外と多い。

むしろタンパク質においては、適量を摂る難易度が高いとさえ感じる量です。

だからボディビルダーなどは、食事では1日に必要なタンパク質を摂りきることができないため、1日に何回もプロテインを飲んだりしている訳ですね。

逆に普段こんなに食べてないのに、

なぜか痩せないよ、と思った方もいるのではないでしょうか?

実は「脂質」が豊富に含まれている食材&食事は意外と多いです。

言わずもがな、お菓子やアイスクリーム、揚げ物にはめっちゃくちゃ脂質が入ってます。

例えば…

じゃがりこ:約14g

Lチキ:約17g

チョコモナカジャンボ:約18g

唐揚げ1個:約5.4g

※全て脂質の数字

唐揚げなんて、夜ご飯の代表格ではないでしょうか。

少し食べると、1日に摂取して良い脂質の上限を余裕で突破します。

さらに、炭水化物などもお酒や飲料水にたくさん含まれているので、

気付かないうちにたくさん摂取しています。

間食&飲料水&普通の食事で、脂質や炭水化物が、1日の摂取量の上限をオーバーするケースは余裕であります。

なのでまずは、自分が1日に摂っている食事のPFCの数字を把握することが大切です。

最初は思った以上に脂質を抑えるのが大変だなと思ったり、

タンパク質をたくさん摂るのが大変だと感じると思いますが、

続けていれば確実に理想の体になります。

⑤1週間に1度は体重を量って見直す

これまで具体的な食事管理方法を書いてきましたが、もちろん個人差がありますし、

あくまで簡単なデータを入力して出した消費カロリーを基にしているので、

精緻な数字でない場合があります。

なのでしっかり体重の推移を追ってください。

1週間続けてみてしっかり数字が落ちているのであれば、正しく食事管理が行えていますし、逆に増えていたらもう少しカロリーを減らすアクションが必要です。

見えてきた数字を基に改善を重ねることで、

より日々の食事管理の精度が高まりますし、

改善すべきポイントが明確になります。

私も増量期から、減量期に入っていくので、

数値管理がめんどくさいですが、頑張っていこうと思います。

みんなで頑張りましょう!

普段の食事を見てもらいたい人や、パーソナルトレーニングに興味のある方はぜひ一度ご相談ください。

それではまた次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?