【19】着物記者歴30年のライターも驚く「究極のきもの」とは? 糸づくり篇④

「蚕から糸へ、糸から着物へ」プロジェクト!

《私たちのシルクロード》

第19回 糸づくり篇④「綛揚げ」

お蚕さんから糸を作り、染めて織って着物に仕上げる――この全工程をレポートする「蚕から糸へ、糸から着物へ」プロジェクトです。

それは「私たちのシルクロード」。

前回「糸づくり篇」③では、中島愛さんによる座繰(ざぐ)りの工程をレポートしました。今回は「繭」から「座繰り糸」あるいは「生糸」(きいと)と呼ばれるようになった糸たちが「綛揚げ」(かせあげ)されます。綛になった座繰り糸の表情をじっくり味わいましょう。

■座繰り初日の感想

2020年11月3日から始めた、中島愛さんの座繰り作業。「生繭(なままゆ)の、艶があり柔らかい個性をちゃんと引き出せるように」と、糸が伸びたり傷んだりするのを防ぎ、ゆっくりと糸を引き出す姿を前回ご紹介しました。

繭から引き出された糸は、上写真のように座繰り機に取り付けた大枠(おおわく)に巻かれていきます。1日の作業で、大枠2個分を座繰りしました。

ここでは糸を引き出して仮に巻いているだけなので、正確な長さは分かりませんが、大枠1個に、およそ数千メートルの生糸がひと続きに巻かれています。ツヤツヤとなんと美しいことでしょう。この初日、中島さんはプロジェクトメンバーにメールで報告しました。

今日初めて花井さんの繭を座繰りしました。ホントに緊張しました。

煮る時間が少し短かったかなぁ〜などと反省し、明日からまたどんどん糸を引いていきたいと思います。初めて花井さんの繭を引いて感じたことは、セリシンが多くツヤっぽい糸であるということです。1本1本の糸は細く、柔らかい糸でした。同じ繭の品種でもこんなに作り手によって違うものなのかと驚きました。花井さんの繭は綺麗な糸になります!精錬(せいれん)した後どんな糸になるか楽しみです。(2020年11月3日の中島さんのメール)

花井さんが後日、養蚕指導の先生に報告すると「セリシンが多く艶っぽく、1本1本は細くしなやかという、糸を引かれる方からの感想は、最高の褒め言葉だ」と言われたそうです。

「糸の細さが均一になるように」と全力で努めた花井さんの繭です。

えっ? 花井さんがそのために、どんな努力をされたって?

実は、私も同じ質問をしてしまいましたよ。

そう思われた方は、本連載の第12回■営繭時の3大要素「温度」「湿度」「気流」の項を再度ご参照くださいませ。

もちろん、桑の育成から始まって、すべてが最高の繭を得るための努力ではあるのですが、特にお蚕さんが糸を吐く営繭(えいけん)時に環境を整えた努力が、ここで如実に表れてきているのです。

翌11月4日、中島さんは前日と同じ作業をします。冷蔵庫に移しておいた生繭を煮繭し、糸口を見つけ、座繰りして、大枠2個分の生糸を得ました。

■座繰りの後は、綛揚げ

2日間の作業で大枠4個分の生糸ができると、次の日は綛揚げ(かせあげ)の作業です。綛揚げ機を使って、大枠4個から同時に2700メートルの長さの綛糸(かせいと)を4束ずつ取ってゆきます。

「綛」(かせ)とは、取り扱いが便利なように、一定の大きさの「綛揚げ枠」に糸を一定量巻いて外し、束にしたもの。このように生糸を綛の状態にする作業を「綛揚げ」といいます。(「揚げ返し」ともいわれます。)

下の写真が、綛揚げ機。この写真は後の工程(撚糸後の綛揚げ)を写したものですが同じ作業です。座繰り後の綛揚げは、この写真で左側に見える管(くだ)3本の代わりに大枠が4個置かれ、綛揚げ機で一度に4束の綛糸を作っていきます。

綛1周の長さは1.27メートルあり、2700メートル巻き取ると綛揚げ機が自動的に止まるので、ハサミで切ります。こうして次々と綛糸にしてゆきます。大枠に巻いたままの糸を綛糸にする、こういった作業は着物の形になれば見えないものです。しかし、「意味」はあります。

「なぜかというと、座繰りの糸を枠のまま長時間放置したくないからです。糸に枠の形がついてしまう恐れがあるし、大枠から糸を外すときに糸と糸がくっつき過ぎて毛羽立ちやすくなってしまうからです」(中島さん)

綛揚げをするとき、中島さんが気を付けていることは、糸は切れないか、切れたらすぐ機械を止められるよう、常に見ていることだそうです。糸が切れたら、長さが分からなくなってしまうからです。切れた場合は、機結び(はたむすび)します。機結びは一般的に行う固結びや蝶結びよりも結び目が小さく、解けにくい結び方です。そのほか、摩擦を減らすために綛揚げ機を早く回さないようにしています。

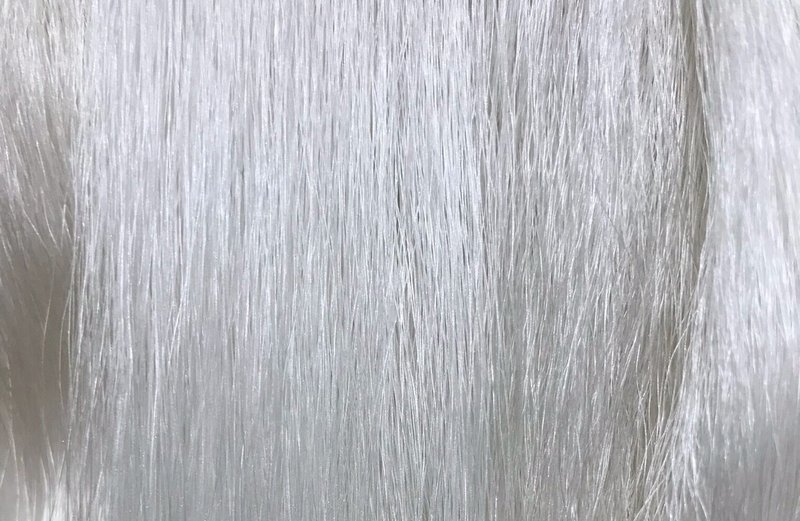

糸の美しさを大事に考えて行う作業。こうして綛揚げした糸が下写真です。

この写真を見た、養蚕担当・花井雅美さんは、可能な限り拡大して糸の表情を見て、次のようにコメントされました。

「美しい!!! 神々しくて涙出そう! 本当に本当に繊細で細い糸ですね。お蚕さんが8の字に糸を吐いて出来たゆらぎ、そして空気を含んだやわらかな質感と光沢が、手回しの座繰りで引き出していただけました。中島さんが引かれた美しい糸、本当に生きているのだと思います」(11月7日)

■座繰りを行う日々

座繰りから綛揚げまで作業してみて、中島さんはこう思ったそうです。

「繊細なのに強い!という印象を受けました。細くて柔らかいのに、なぜかコシがあって切れにくい。最初に煮繭したとき、繭が柔らかそうな印象を受けたので、煮る時間を短めに設定したのですが、試しに糸を引いてみたら、引き出しにくくて、想像を裏切られました。たっぷりのセリシンで守られているから、細くても強い。大切に育てられた証拠です。(中島さん)

そのため、2回目からは煮繭の時間を少し長くして、座繰りするときの手の回転はゆっくりめにしました。

こうして大枠4個の生糸を2日かけて座繰りし、翌日綛揚げする工程を1セットとして繰り返し、12月1日、とうとう作業が終了しました。

上の写真、左が緯糸:繭11粒を引いた座繰り糸48綛(1綛2700メートル)、

右が経糸:繭10粒を引いた座繰り糸56綛(1綛2700メートル)。

壮観です!

本日無事、座繰りと綛揚げが終了しました。本当に綺麗な糸になりました。このまま合糸も撚糸も精練もせずに保存したいくらい。透き通るような糸です。この1ヶ月、心が整うような時間でした。座繰りはお経を唱えるのと似ているような気がします。何時間も座繰り機を回し続けて、精神が安定するようでした。(中島さん)

と、メールをメンバーに一斉送信してくれました。それでは「心が整うような」時間を経て引き出された「透き通るような糸」を見てみましょう!

うわぁ。中島さんが言っていた「生きている糸」って、このこと?

ここでも花井さんのコメントの一部で締めましょう。

「本当に美しい糸の写真、見せてくださりありがとうございます。私、農家になって、自分が育てた繭が、着物になるための、胸が熱くなるほどの美しい座繰り糸になった姿を見たの初めてなんです。なんか、変な言い方ですが、育蚕中やこれまでの日々を思い出し、お蚕さん達に対しても、自分に対しても『本当に、本当に、良かったね』って気持ちになりました。」

糸の総重量は1.091㎏。

5㎏の繭から約1㎏の生糸を作ることができました。これを生糸歩合(きいとぶあい)20%というそうです。

この数字に花井さんも、吉田さんも反応しました。

「中島さん、糸を大切に、大切に扱ってくださって、ありがとうございます。5㎏の繭から20%を糸にしてくれたのだよね。18%って聞いたことがあったから、900グラムになるのかなって思っていたのです。繭の違い、やり方の違いなどもあるのでしょうが、100グラムも多いって事は、中島さんが丁寧に丁寧に引いてくれたからだと思います。いやはや、すごいです。」と吉田さん。

それぞれが遠くに住んで別の仕事をしていますが、シルクの縁でつながれたメンバーで、美しい座繰り糸の誕生を喜びました。

普段は写真を撮らないとおっしゃる中島さんを説得し、糸とのツーショット(って言わないか)を撮影していただきました。

ほら、私が言ったとおりでしょう! 絶対いい写真になるって。

良い仕事をした後の、いい笑顔です。

でも、糸づくりの工程は、まだまだ続きます。次回は、座繰り糸を合糸(ごうし)して、撚(よ)りを入れるプロセスを追います。繭から引き出された座繰りの糸たちが、着物になるための美しい絹糸へと変化してゆくさまを一緒に見届けましょう。

毎週月、水、金曜にアップしている本連載。次回は5月26日(水)です。どうぞお楽しみに!

*本プロジェクトで制作する作品の問い合わせは、以下の「染織吉田」サイト内「お問い合わせとご相談」からお願いします。

よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは、本プロジェクトを継続させていくために使わせていただきます。