- 運営しているクリエイター

2023年11月の記事一覧

自己決定とは幸福なのか?

アンチワーク哲学は自己決定をとことん重視するどころか、それを至上目的とする。つまり「やりたい」と思ったことをやれば全員ハッピーという主張だ。

それを前提として書いたのが以下の記事。人は「やりたいことをやる能力」つまり、自己決定能力の増大を望んでいて、増大こそが幸福であるという旨の主張だ。

この記事に対し、世界さんが相変わらず鋭いコメントをくれた。

ここではどのような議論が展開されているのかと

権力論 ー なぜ改善する人は煙たがれるのか?

職場の生産性を向上するために問題点を指摘し、なんらかの改善案を提示する。こういう人が嫌われることはよくある。

が、よくよく考えると不思議な話である。「あなたは生産性の向上を望みますか?」と質問して「望みません」と答える人はほとんどいないはずだ。誰しも口先では生産性向上を望んでいる。

問題点を指摘し改善案を提示することは、明らかに生産性向上に資する行為だ。仮にその意見が的外れだったとしても、単に

ホモ・ネーモへの独占インタビュー:哲学者でありアーティスト。2023年、世界の音楽界を揺るがせた男。

アンチワーク哲学者を名乗り精力的な執筆活動を続け、多くのフォロワーを獲得しているホモ・ネーモが、『World without Work』を引っ提げて2023年音楽界に彗星のごとく現れた。いや、それは彗星というより、音楽界という生態系を破壊し尽くす隕石のようなものだろう。しかし、破壊の後に創造がある。ホモ・ネーモが新たに思い描く音楽界、いや世界とは一体どのようなものなのだろうか? 『夜明けの歌』のリ

もっとみる仕事とはなにかを考える(『Teardown』をダシにしながら)

目下、このゲームにハマっている。

「地面以外の全てを破壊して強盗するゲーム」などというセールストークに踊らされた僕は、脳筋破壊プレイでストレス発散できるという期待に胸を膨らませながらこのゲームをダウンロードした。だが、プレイ開始後、1時間ほどで痛感させられることになる。

壊せばいいってものではない。

まず破壊に必要なリソースはそこまで豊富ではない。初期装備のハンマーでは木材やガラス、漆喰くら

アンチワーク哲学による意識高い系解釈

「労働者の主体性が奪われている」的な方向性で労働批判、資本主義批判を行おうとすると、ついつい人口の大半が工場のラインに立って、ベルトコンベアに流れてくる部品を延々とハンダ付けしているような社会を想定しがちである。

その社会では労働者はパノプティコンのような施設に鍵をかけて閉じ込められて、鞭を打たれながら、あるいは鞭なしでも規律を持って働くように監視されながら、歯を食いしばりながら労働する。

と

「働く=傍を楽にする」への批判 − あるいは、日本における技術への問い

初めに断っておく。僕は「傍を楽にする」という言葉遊びを批判するが、語源として間違っていることを指摘したいわけではない。そうではなくこの言葉が持つ「周りの人々を楽にすること」が無条件で素晴らしいという前提を批判したいのである。

「楽にする」とはベッドに転がっているだけで、勝手に食事が口の中に運ばれてくるような事態を意味しているように思われる。そこまで極端な「楽」は誰も想定していないとは言え、そこに

超入門 猿でもわかるアンチワーク哲学

前の入門講座は1万字超えで、入門の割にハードルが高かったかもしれない。ということで、入門の入門、超入門を書こうと思う。

アンチワーク哲学は難解ではないものの、勘違いされやすい。いつもは勘違いを避けるためについつい長文になりがちである。しかし今回は勘違いを恐れず要点だけをシンプルに書こう(僕が言いたいことがわかるだろうか? 何か批判や反論を思いついたのなら、それはあなたの勘違いということだ)。

ゲームとアンチワーク哲学

ゲームの何が面白いって、きっと自分が成長できることだと思う。

人間というか生き物は、世界に何らかの変化を起こすことと、変化を起こす能力が向上していることに快感を覚える性質を持っている。変化を起こす能力の向上のために、人は道具を発明したり、自転車を練習したり、他人を手足の如くこきつかったりするわけだ。そして、変化を起こすことや、能力向上を疑似的に体験させてくれるのがゲームなのだろう。

そう考えれ

支配欲とアンチワーク哲学

勘違いされることが多いのだが、アンチワーク哲学と称して、「人は貢献することを欲望するから、欲望を解放しなければならない」とか「支配(労働)から解放されれば欲望は解放される」とかなんとか言っている僕だが、性善説を唱えているわけではない。

僕は、他者を抑えつけて支配することを人が欲望することを知っているし、それはある程度は普遍的な欲望であると知っている。実際、その欲望が現代の支配システムを生み出して

労働がない人生は退屈か?

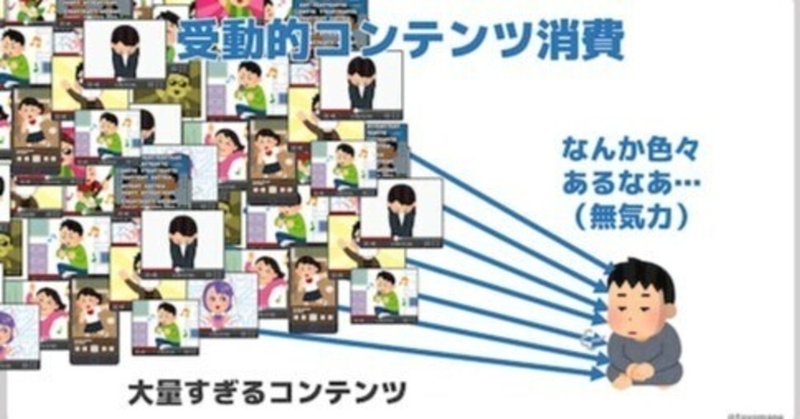

労働の効用として4番目か5番目に出てきがちな主張がある。それは「労働がない人生は退屈」というものだ。

労働とは、何らかの目的に向けて自分を律し、アプローチし、達成し、フィードバックを得るというプロセスでもある。このようなプロセスがごっそり人生から抜け落ちてしまえば、人生はダラダラとヒルナンデスを眺めているような時間で埋め尽くされてしまい認知症まっしぐら、というわけだ。

この主張自体は、一理なく

洗濯機は人類に必要なかったのかもしれない

僕は洗濯があまり好きではない。洗濯機に放り込んで回し、干して、畳む。この行為が嫌いすぎて、洗濯しなくていいシャツを購入したくらいだ。なんなら全身洗濯しなくていい服で固めたいとすら思っている。

しかし、この前、おねしょした息子のパジャマを手洗いしているときに感じた。この作業、意外と楽しい、と。

服を縫製する作業もそうだけれど、服を手洗いするときも、服をよく観察できる。言い換えれば、作業を通じて服

アンチワーク哲学Q&Aのコーナー

アンチワーク哲学についての入門であり、総まとめのような記事を書いたら、ありがたいことに反響と質問をいただいた。

馬鹿馬鹿しいくらいに常識外れなことを主張する記事を書くと、誤解曲解を招くのが常だ。ところが今回に関しては今のところそういったコメントはなく、むしろ理解していただいた上で、アンチワーク哲学にさらに磨きをかけてくれるような質問をいただいている。ありがたい。

いただいた質問に対する返答はn

アンチワーク哲学 入門講座

※これはアンチワーク哲学の入門記事である。アンチワーク哲学という名称こそ新しい物を使っているが、普段から僕が書いていることとほとんど同じなので、僕をフォローしてくれている人にとっては、目新しいことは何も書かれていないと思われるので、ご注意を。

※入門講座なので、必要最低限の情報に絞って書いているが、より詳しい情報を知りたい方向けに、随所にリンクを貼ってある。が、必ずしも読む必要はない。

■はじ