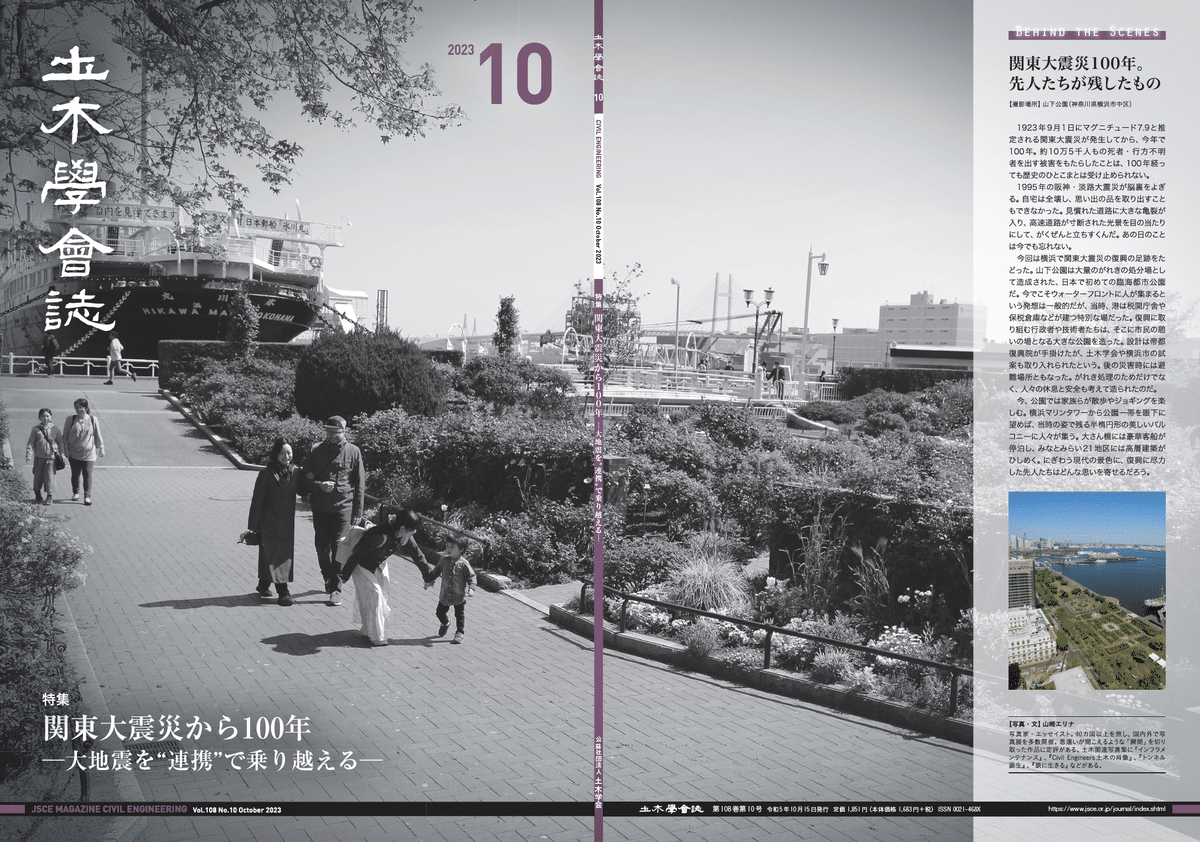

関東大震災から100年-大地震を”連携”で乗り越える- 土木学会誌2023年10月号特集

毎月1日は弊会の会誌である「土木学会誌」の発行日です。

2023年10月号特集は 「関東大震災から100年-大地震を”連携”で乗り越える-」。以下、特集目次をご案内します。

この特集を読み終えたとき、読者自身が、誰とどのような”連携”ができるのかを前向きに考え、明日からの自身の使命に向き合っていけることを願います。

それが大地震を乗り越える力になると信じて。

1923年9月1日午前11時58分、関東大震災が発生しました。あれから100年。インフラは大きく進化し、人々の暮らしはより豊かで多様なものとなりました。私たち土木技術者は、この変化に対応しながら、被害を最小限に食い止めるために日々技術を進化させてきました。何十年、百年と自然災害と向き合い、知恵を蓄え、多くの技術者と共に日本の国土を支えてきました。この連携がさらに強化されれば、来るべき大地震もきっと乗り越えられるはずです。どの特集記事も、情報と人をつなぐことの大切さを語っています。これらの記事を通して、私たちは誰とどのように協力し、より積極的に使命に向き合うことができるかを考えます。

At 11:58 a.m. on September 1st,1923, the Great Kanto Earthquake occurred.

One hundred years have passed since then. Infrastructures have evolved significantly, and people's everyday lives have become more prosperous and diverse. We, civil engineers, have been advancing technology day by day to minimize the damage while responding to these changes. We have faced

natural disasters for decades and centuries, accumulated wisdom, and worked with many engineers to support the land of Japan. If we can strengthen this cooperation even further, we will surely be able to overcome the great earthquakes to come. All featured articles talk about the importance of linking information and people. Through these articles, we think about how and with whom we can collaborate and face our mission even more proactively.

関東大震災から100年-大地震を”連携”で乗り越える-目次

関東大震災から学ぶもの

宮腰 淳一(清水建設(株)技術研究所 主席研究員)

巨大災害への対応-「連携」の基盤づくり

岸井 隆幸(日本大学名誉教授、IBS代表理事、政策研究大学院大学客員教授)

「情報」の役割分担

鼎談者|藤沢 智子(tbc Az(株)代表取締役社長)/米倉 隆介(LINE(株)CSR戦略室副室長)/浅野 和香奈((株)アイ・エス・エス経営企画部、日本大学工学部客員研究員、土木学会誌編集委員)

司会|川島 陽子(土木学会誌編集委員)

災害時の組織間情報共有ー官官連携から官民共創へー

臼田 裕一郎((国研)防災科学技術研究所)

企業間連携を通じてレジリエントな社会の構築を目指す「防災コンソーシアムCORE」

大島 典子(防災コンソーシアムCORE事務局代表、東京海上日動火災保険株dX推進部ビジネスデザイン室課長)

対談|人命を救うために顔が見える連携をつくる

対談メンバー|小林 達徳(国土交通省関東地方整備局統括防災官)/安江 一(日本赤十字社事業局 救護・福祉部次長)

災害時の外国人対応ー連携とコミュニケーションで進める安心感の醸成-

田村 太郎((一財)ダイバーシティ研究所代表理事)

災害時における連携を考えるー介護福祉士の立場からー

及川 ゆりこ((公社)日本介護福祉士会会長)

かつての広告塔「アドバルーン」は津波避難時の誘導灯となるか?

成田 峻之輔(東北大学大学院工学研究科土木工学専攻津波工学研究室修士2年)

大震災は”連携”で乗り越えられるか?

論説・オピニオン

土木学会誌では毎号、土木技術者はもとより多彩な方々の見解・見識を『論説・オピニオン』として掲載しています。

『論説・オピニオン』では、土木に関わる多様な考え・判断を紹介し、議論を重ねる契機とすることを目的に、社会に対する土木技術者の責務として、社会基盤整備のあり方・重要性、国際社会における我が国の貢献、地球環境・地域環境保全に対する土木技術者の役割、公共事業をめぐる社会問題など土木を取り巻く広範な問題をタイムリーに取り上げています。

2023年10月号掲載の論説・オピニオンは土木学会noteでも公開しています。

またAI音声による読み上げ配信もstand.fmで配信しています。

こちらもぜひ、ご一読・ご聴取ください。

多くの読者が読みたくなる本を見つけるための100冊

土木学会誌「私の本棚」連載担当編集委員お薦めの本を紹介する「多くの読者が読みたくなる本を見つけるための100冊」。タイトルリストをnoteでもまとめています。紹介コメントについてはぜひ土木学会誌でご確認ください。(※土木学会誌のWEBでの閲覧は会員限定です)

読書の秋、読みたくなる本は見つかりますか?

土木学会誌からのご案内

アンケートへのご協力をお願いします

学会誌編集委員会では、特集・連載などのアイディアや誌面の改善事項を引き出すとともに、委員のモチベーションアップにつなげることを目的に、毎号アンケートを実施しております。

土木学会誌をお読みになりましたら、ぜひご回答くださいますようお願い申し上げます。

投稿のご案内

土木学会誌編集委員会では、土木学会誌に掲載する記事の原稿を募集しています。投稿要綱はこちらです。

土木学会誌は一般の方でもご購入いただけます

土木学会誌は会員向けの機関誌ではありますが、一般の方でも入手頂くことは可能です。丸善出版さまで取扱っていただいております。全国の書店へ流通が可能となっておりますので、最寄りの書店様までご注文・お問い合わせください。なお部数には限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

発行後50年経過した学会誌は無料でご覧頂けます

発行後50年が経過した土木学会誌は、土木図書館のデジタルアーカイブスで公開しております。どなたでも無料でご覧頂けますので、ぜひご覧ください。

土木学会誌関連SNS

土木学会誌関連の情報は、ホームページだけでなく各種SNSでも発信しています。こちらもぜひフォローください。

土木学会からのご案内

入会すれば全ての学会誌が

発行後50年未満の土木学会誌は、土木学会個人正会員(学生会員含む)の方であればWEB上ですべてご覧頂けます。

「学会」というと大学の先生や専門の研究者の集まりのように思われがちですが、土木学会は専門家に限らず、土木工学や土木事業に関心がある方であればどなたでも入会可能です。この機会にぜひ入会をご検討ください。

土木学会は、技術・学術・文化・人の融合の場です

公益社団法人として、社会に寄与する技術、学術、文化、人の四輪が融合する場、それが「土木学会」です。現在、学生会員を含めた土木学会個人会員数は約39,000人。土木学会を通じ、さまざまな分野で活躍している会員と交流することができます。

土木学会では、土木の実務や研究に携わる方だけでなく、老若男女・洋の東西を問わず、土木に関心をお持ちのすべての方々の参加をお待ちしております。

学会誌の感想をnoteで書いてみませんか?

個人会員の方、あるいは勤務先が法人会員で職場に学会誌が置いてあるという方、たまたま図書館で見かけたという方、土木学会をお読みになった感想をぜひnoteに投稿ください。土木学会公式noteで運営する「土木学会誌マガジン」に追加させていただきます。投稿の際には「#土木学会誌」「#土木学会誌感想文」のタグをつけていただければ幸いです。

この記事が参加している募集

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/