記事一覧

作曲家 篠田昌伸 特別寄稿:『言語ジャック』音楽化をめぐって

2015年1月、自分は焦っていた。「創る会合唱団」への新作の締切りが迫り、そろそろタイトルを、と打診されていたからである。初演予定は1年後の2016年1月であった。現代音楽の室内楽等であれば、締切りは早くても初演の1ヶ月前で演奏家に渡り、2、3回の合わせを経て本番を迎えるのが通常だが、合唱だとそうはいかない。

「創る会合唱団」に前回書いたのは、平田俊子氏の「(お)もろい夫婦」を題材にした組曲であ

佐藤弓生の「近・現代詩おぼえがき」第10回:詩と小説のかかわりについて私が知っている二、三の事柄

借り物感いっぱいの見出しで恐縮です。困っています。

テーマをいただいて文章を書く場合、依頼文に目を通した段階で、雲状にもわもわしていてもその核のありどころくらいは見えてくるものです。ところが今回はいつまでたってももわもわのままです。なぜか?

依頼文がかつてなく十全で、それ以上のなにかをなかなか述べられそうにないようなのです。

そんな依頼文を本誌読者に見せないのはもったいない。

そこで、依頼

大岡信を読む(3):「わたしは月にはいかないだろう」

わたしは月にはいかないだろう

わたしは月にはいかないだろう

わたしは領土をもたないだろう

わたしは唄をもつだろう

飛び魚になり

あのひとを追いかけるだろう

わたしは炎と洪水になり

わたしの四季を作るだろう

わたしはわたしを脱ぎ捨てるだろう

血と汗のめぐる地球の岸に――

わたしは月にはいかないだろう

素朴な詩だ。こういう作品を「批評」するなんて野暮というもの。自分勝手に節でもつけて、なんど

大岡信を読む(2):「静物」

冬の静物は傾き まぶたを深くとざしている

ぼくは壁の前で今日も海をひろげるが

突堤から匐いあがる十八歳のずぶ濡れの思想を

静物の眼でみつめる成熟は まだ来ない

詩集『わが詩と真実』1962年より

この静物は、セザンヌよりもモランディの感じかな。静かな冬の午後のひととき。陽ははや傾き、世界は深い思念のまぶたに閉ざさされているが、そこには透明な光が溢れている。

「

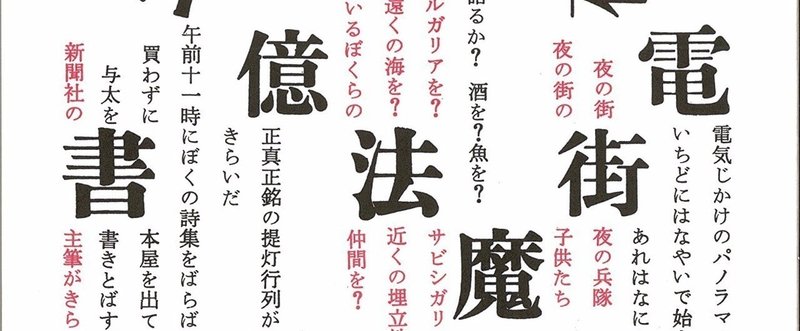

三宅勇介の「詩歌横断的現代詩評」:引用をめぐる問題のアクチュアリティーについて―後期吉岡実論(その2)

前回、吉岡実の詩型を取り上げ、トポロジー的な解釈を試み、中期の多行俳句のような横への志向から、後期の長歌的な縦への志向への変化の中で、それがどのような潜在的可能性を持つのかという事を考えて見たのだが、今回は、もう一つの後期吉岡実の詩の特徴である、自作品への、さまざまな芸術分野からの文章や会話の引用の問題を考えてみたい。

吉岡実がそうした他者の文章や会話を、自作品に積極的に取り入れ始めたのは、『サ

大岡信を読む(1):「大佐とわたし」

大佐とわたし

旧き悪しき戦略思想家たちに

大佐 大佐 大佐

あなたを愛しているのはわたしです

あなたはどこへいらっしゃるのですか

退屈な朝八時 学校へいらっしゃいますか

大佐 大佐 大佐

わたしがあなたを愛するのは

わたしが爆弾を愛するからである

引金の奥につまっている

可能性の精密なかたまりを

愛するからである

十万個の部品が

いっせいに連動する地震的な美しさを

愛するからである

三宅勇介の「詩型横断的現代詩評」:失われた詩型を求めてー後期吉岡実論

吉岡実の最後の2詩集、『薬玉』、『ムーンドロップ』は極めて特殊な詩のフォルムを持っている。吉岡の詩集の中でも類を見ないフォルムである。しかし、歌集を見慣れた者が見れば、行分けをされているものの、その上下に分けられたフォルムから、直感的に短歌を連想するはずだ。いや、言葉の矛盾を承知の上でいうなれば、そうした短歌群が続いていく、「自由詩による長歌」とも言うべき詩のフォルムを持っているのではないか。今、

もっとみるLife Changes; Memory Changes; Now is Forever Gone, an essay by Leith Morton (Tada no Jiji)

Reading and translating the poetry of Yasuhiro Yotsumoto, I noticed his postscript to his 2012 volume Nihongo no Ryoshū, and translated a section of it in my recent volume of translations of his poe

特別寄稿エッセイ「生は変わり、記憶は変わり、〈今〉は永遠に失われる」 by(ただの爺こと)リース・モートン

四元康祐の詩を訳していると、2012年の詩集『日本語の虜囚』の「あとがき」が目に留まった。そこでその一部を最近出版した四元康祐・水無田気流・宋左近の訳詩集に引用することにした。水無田気流はまだ若い書き手なので(少なくとも私にとってはそうである。私は老人で、好きな日本語で云えば「ただの爺」に過ぎないのだから)、彼女の詩のこれからの変化を予想することは難しい。宋左近は長めの詩から短めの詩へと変わっ