俳家の酒 其の七「三文字」

ところで、かつて日本一の酒どころであった伊丹の地は、伊丹風俳諧が起こったことでも知られている。池田宗旦が開いた也雲軒が核となり、裕福な酒造家を中心に文芸が盛んになった。

そのような中から、「東の芭蕉、西の鬼貫」とも讃えられた上島鬼貫が生まれている。鬼貫の生家は油谷の屋号で知られ、今はなき「三文字」を醸す大きな酒造だったという。

夏の日のうかんで水の底にさへ

これは鬼貫の句。それをなぞれば、連綿と現代に繋がる精神に触れられよう。心の内が鮮やかに浮きあがってくる。

「しかし、古事記は多分に政治的な書物だろうからな・・・」

大将は、棚に立てかけてあったハードカバーを手に取り、記されている幾つかの歌を口にする。

「あいつは、歌の起源が呪と伝にあると言っていたよ。」

「しゅとでん?」

「呪文と伝承だよ。」

あの人は、古代の事業に際する言挙げが、和歌の成立に大いに影響していたと考えている。言挙げとは、言霊信仰を基にする神々への祈り。倭建(ヤマトタケル)の慢心を映すものとして現われたと言われているが、本来の初出は、伊耶那岐(イザナキ)と伊耶那美(イザナミ)の美斗の麻具波比(ミトノマグハヒ)時の掛け合いと見ていいのではなかろうか。この時、言葉を発する順番を違えたことで、悪しき結果がもたらされたとされている。

人麻呂は我国を「言霊の幸ふ国」と謳ったが、その言霊の正体は、使われ方次第で恐ろしい結果をもたらすもの。それを忌避するための型として生まれたのが、和歌につながる歌謡ではなかったろうか・・・

その夜、大将の話を長く聞いていたような気がする。しかし、酔っぱらっていて記憶が定かではない。ただ、終電を待つホームで、言霊の発動を促すというコトバ、

「あなにやし・・・」

を連呼していた。

翌朝、何かが憑依したのか、頭が非常に重かった。けれども、その重い頭を持ち上げて、最近買った古事記を捲った。彼はそれを歌謡物語だと解釈しているそうだが、「やはり歴史書だよ」と、大将は笑った。たしかに二日酔いの頭では、そのストーリーを解き明かすことなど出来はしない。

改めて、古事記の歌の数々に触れてみる。なるほど、重要な場面場面に歌がある。五月蠅なす神々のこころを、縫い合わせるかのように。

むかし、日本という国の定義を問われたことがあった。憲法だの国境だのを取り出して答えてみたが、思うような表現はできなかった。今思えば、大和言葉の幸うところこそが、日本という国なのかもしれない。それは言霊となり、「大和魂」の三文字を醸し出す・・・

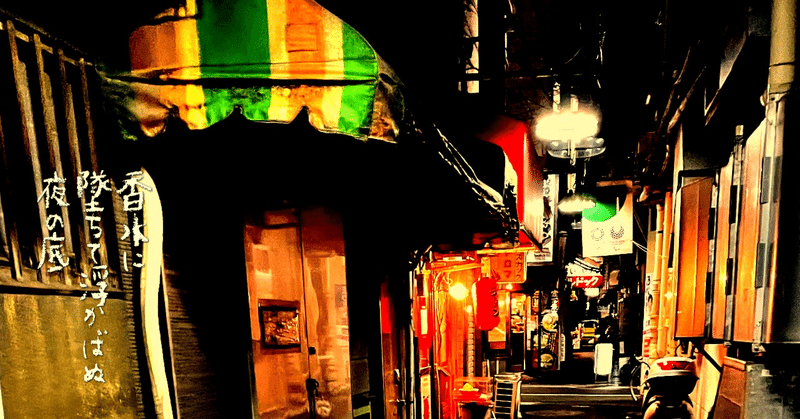

(画像は大井町東小路飲食店街|第7回 俳句のさかな了 其の八「白鷹」へ続く)