自分軸手帳が考える、「”習慣化”が人生を変える理由」とは

2024年で発行4年目を迎えた「自分軸手帳」では、「自分軸を育てる、仲間と育てる」を合言葉に、手帳の発行やオンラインコミュニティ運営を行っています。

この企画「自分軸手帳の舞台裏」では、運営現場の裏側や、手帳・活動に込めた思いなどを運営メンバーが語ります。

▼「自分軸手帳の舞台裏」バックナンバーはこちらから

既に自分軸手帳をご存知の方はもちろん、自分にピッタリの手帳をお探しの方、胸に秘めた得体の知れないモヤモヤを手放すための手がかりを見つけたい方も。ぜひ最後までご覧くださいね。

*

さて、今回は「”習慣化”が人生を変える理由」について、自分軸手帳なりの考え方をご紹介。

自分軸手帳には週次ページに「習慣化リスト」が設けられ、さらに自分軸手帳部では年に2回ほど「習慣化チャレンジ」なるイベントまで開催しています。

一見、地味で地道な「習慣化」をそこまで推すのはなぜか?運営メンバーのようことえみかが思いを語ります。聞き手はライターの矢島美穂さんです。

【語り手】

自分軸手帳合同会社代表・ようこ

1982年東京都生まれ。手帳を使い始めたのは小学校高学年。2021年から「自分軸を見つけ育てる」をモットーに、自分軸手帳の制作・販売と、自分軸手帳部の運営を始める。好きなことは、手帳と家族と自分の人生クエスト。家族は、同い年の夫、小学4年生と1年生の息子、9か月の姉妹猫。

自分軸手帳運営メンバー・えみか

外資系航空会社に勤めていた2021年、自分軸手帳を使い始める。会社員生活と両立する形で2021年10月から自分軸手帳運営チームにジョイン。2023年、自分軸手帳を使い内省することで見えてきた「人生でやりたいこと」に挑戦すべく、12年勤務した会社を退職し個人事業主に。自分軸手帳部員向けイベント「習慣化チャレンジ」企画・運営リーダー、「手帳レッスン」の企画・ファシリテーターを務める。

習慣とは、なりたい自分への努力と行動の積み重ね

―― 自分軸手帳は、手帳のフォーマットでも自分軸手帳部内のイベントでも、「習慣化」を重要視していますね。ここで、素朴な疑問なのですが。手帳を手に取る人の多くは、きっと「変わりたい」「生まれ変わりたい」という熱めの願望があると思うんです。そこに対して提案するのが「習慣化」というのが、なんだか地味な気がしまして。失礼な言い方をして申し訳ありません……。

えみか:とんでもない!確かに地味ですよね(笑)。

もしかしたら、「習慣」という言葉に対して多くの方が抱くイメージと、私たちのそれに乖離があるから、「熱い思いに対して、なぜ習慣!?」と肩透かし感があるのかもしれません。

―― なるほど。では、自分軸手帳が謳う「習慣」とは?

えみか:「なりたい自分になるための行為の積み重ね」です。

習慣と聞いてパッと連想するのは、暮らしの下支えになるようなルーティーンかもしれません。ご飯を食べる・お風呂に入る・歯を磨く――もちろんこれらも習慣です。でも、私たちが視野に入れている習慣は、もっと広い意味合いなんですよね。

ようこ:自分軸手帳が目指すのは「自分軸のある主体的な人生の実現」。ではどうやって?と突き詰めていけば、最終的には主体的な一つ一つの行動を積み重ねることに行き着くと思います。そして、この「一つ一つの行動の積み重ね」こそが、自分軸手帳が意味する習慣。「自分と交わした約束を守るべく、行動・思考を自らにじっくり染みこませていく道のり」とでも言いましょうか。

―― 自分との約束を果たしていくのが習慣……。

ようこ:たとえば、資格取得やダイエットをやり遂げようと思ったら、小さな行動に分解して、やることを増やしたり減らしたり見直したりしながら、毎日コツコツ続けますよね?それを「習慣」と呼ぶのはとても自然に思えるはず。私たちが謳う「習慣」は、いわばこれをすべてのシーンに派生させたものなんですよ。

ただ「ノルマをこなす」「タスクリストにチェックをつける」――そういう「作業としての繰り返し」を意味しているわけではないんです。

たちまち変身できる飛び道具はない

―― よくわかりました。とはいえ、やっぱり横着な私は、毎日コツコツ積み上げるより、一足飛びにガラリと変われる方法を求めてしまいます……。

えみか:わかりますよ!やっぱり「10日間で○○になる!」みたいな本には、私も惹かれますし(笑)。どこかに魔法の石があるのかも、って思いますよね。でもきっと、習慣化こそがその魔法の石なんだと思うんです。

―― 遠回りに見えるけれど、とっておきの方法が、実は習慣化だ、と。

ようこ:「変わりたい」と思ったとき、「コツコツ習慣化するより、大きな目標を立ててガツンとアクションした方が早い」と思う人は少なくないかもしれません。でも、それって実は、すごく飛躍した考え方だと思うんです。

もちろん、掲げた目標に向かって努力することは大事。ところが、これまで通りの方法や行動って、すごく楽だし、やりやすいという現実がある。「今」の自分の引力って想像以上に強いから、思考パターンや行動を一気に変えようと思っても、一朝一夕でどうにかなるものではないんですよね。

自分軸のある毎日を叶えるためには?と分解していくと、もう少し近くにある未来に、ちょっと背伸びしたゴールが見えてくる。その背伸びゴールをさらに分解して「今この瞬間からできることって何だろう?」と考えた一つ一つのパーツが、習慣化の項目になると思っています。

―― ちなみに、身をもって「習慣化が効く」と実感した経験はありますか?

えみか:私は、夫とのパートナーシップに向き合った時ですね。2021年の4月頃だったでしょうか……私は産後で、イライラが止まらない時期でした。そんな私と夫の間には夫婦ゲンカが絶えず、とても「夫婦関係が良好」だとは言えない。ちょうど自分軸手帳1年目で手帳とも仲良くなりつつある時期だったので、自分の感情を書きだしながら「これからもこのままでいいのか?」と自らに問いを立てました。答えはNO。本気で関係を修復しようと腹をくくったんです。

えみか:そこで最初に手を伸ばしたのは、パートナーシップや夫のトリセツといった、たくさんの本たち。ところが、様々な情報に触れれば触れるほど、やっぱり一発逆転できる方法なんかないという現実がわかってしまった。やっぱり、日常で小さく変化し続けるしかないんだな、って。そこで、毎日1つずつ「夫への感謝」を手帳に綴ることを決めました。コツコツ続けるうちに夫のいいところに目を向けられるようになり、今は穏やかな夫婦関係を取り戻しました。私が「習慣化」の力を信じる大きなきっかけになった出来事ですね。

習慣は「自分を知るための実験」でもある

――ようこさんはいかがでしょう?

ようこ:私は、言われるがまま「習慣化」に取り組んだ結果、徐々に効果に気づいた、という感じですね。

自分軸手帳の前に使っていた手帳に「ルーティーン行動」という項目がありました。ところが、最初の1年、正直まったくピンとこなかったんです。何を書けばいいかもわからないし、書いた結果、自分が変わる実感もない。

―― 始めてみたものの、手探り感が否めない……と。

ようこ:もう、迷える子羊状態です(笑)。とりあえず、「ピアノ週2回」とか……やりたいというより、思いついたから書いただけ。「それが何につながっていくの?」って、謎でした(笑)。

ようこ:しばらくそんな空回りをしながら、いろいろ書いてみては途絶え……という繰り返し。すると、徐々に「この項目を入れていると、確かに自分は変わっていく。”こういう風に生きていたい”と思える自分に近づいている」という実感を抱き始めたんです。

―― 具体的にどんな項目で、どんな実感を得たのでしょう?

ようこ:ある時、習慣化の項目に「スマートウォッチの運動項目が全部満たされる」「7時間の睡眠を取る」ということを入れていました。すると、これらにマルがつく日は、調子もいいし満たされた感覚がある。――私ね、健康オタクなんです。「気力が溢れ、体力がみなぎる」という状態でいたいと思っているんですが、つまりこれを分解したのがこの項目なんだ!って。

ようこ:あとはえみかさんと同じく、パートナーシップで習慣化の効果を感じた経験もあります。産後でギスギスして、夫を減点方式でしか見られなかった時期がありました。それに気づいて、「夫に加点」という項目を手帳に書いたんです。すると関係が徐々に変化しました。そして「そうだ、私、夫と仲良く過ごしていたいんだよね」ということを、改めて確認できたんです。

―― 今のお話を聞いてハッとしたのですが、「習慣化に取り組む=自分を理解するための実験」でもあるんですね。

えみか:はい、まさにその通りだと思います!「自分を理解するための習慣化」でもあるはずなんです。

ようこ:習慣は続けてこそ価値がある、という目線しかなかったら、「続かない=失敗」ですよね。でも、続かなかったという事実の根っこを掘ってみると、今の自分にとってそれが大切ではなかったということがあるかもしれません。

えみか:そういえば、以前「ネイルオイルを1日5回塗る」のを習慣にしようとしたものの、全然続かなくて。改めて考えたら、この習慣を思いついたのが冬だったのに、それを始めたのはもう湿気の多い時期。もはやオイルに頼らずとも潤っていた、ということがありました(笑)。

ようこ:そうそう!だったら「続かなかった」って自分を責めるのはお門違いだし、がんばって続けても意味がないじゃないですか(笑)。

習慣は、毎週取捨選択しながら柔軟に変化させていいんです。「この延長線上に今の自分の喜びはないぞ」「AをBに改善したほうがいいかも」と思えることこそ、「自分の気持ちや興味に気づけた証拠」なんですから。

仲間とだから、もっと遠くに行ける。それが「習慣化チャレンジ」

―― 今までのお話を踏まえると、日々を積み上げながら自分軸をじんわり育てていく「自分軸手帳」のユーザーにとって、習慣化は肝になりますね。

えみか:はい。ですから、手帳のフォーマットデザインでも、習慣化のための仕組み作りを丁寧に行っています。たとえば、ウィークリーやマンスリーページに習慣の記録ができるフォーマットを用意している理由は、開く機会が多いページだから。「ハビットトラッカー専用ページ」のように独立させるより、毎日目にするページにリストがあった方が、「何を習慣にしようとしているのか」を思い出しやすいですよね。各リストでは枠線などを固定せず、カスタマイズしやすい仕様にしているのも特徴です。

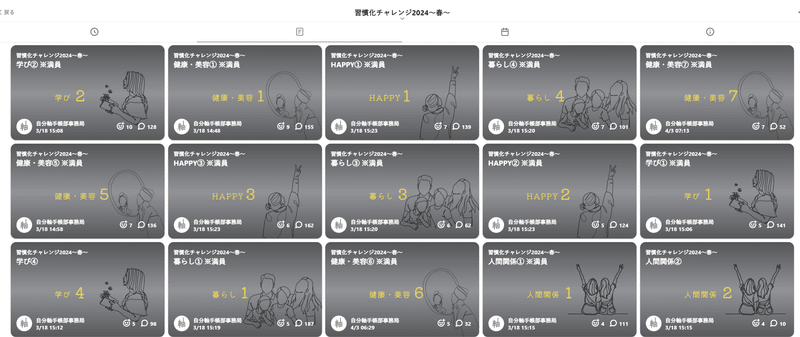

えみか:このとおり、自分軸手帳さえ手元にあれば、いつからでも習慣化に取り組んでもらうことはできます。でも、さらに確実に、そして質の高い習慣化を実現するためのサポートをしたい。そんな思いを込めて企画しているのが、自分軸手帳部員限定のイベント「習慣化チャレンジ(※)」です。

(※)習慣化チャレンジ

年に2回ほど開催される、自分軸手帳部員限定の期間限定イベント。テーマや項目を各自で決めた参加希望者が、2週間で習慣化に取り組む。参加者同士10人前後でグループを構成し、各自の経過や気づきのシェア、情報交換などを行いながら完走を目指す。

―― 直近(2024年4月開催)のチャレンジには、およそ200人が参加されたそうですね。一人で取り組むのとは何が違うのでしょう?

えみか:アフリカのことわざに「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」というものがあります。つまり、これが習慣化チャレンジの醍醐味であり効果かな、と。

―― と、言いますと?

えみか:先ほどお話した通り、ただ習慣を定着させるだけなら、その気になれば一人でいつでもできます。けれど、「なりたい自分」への道のりや分解の仕方って、きっと想像以上に奥深いはず。一人では気づけない切り口や問いがたくさんあると思うんです。

えみか:リストについた「マル」「バツ」という単純な結果報告を越えて、仲間同士で気持ちやジレンマを交換する。すると、誰かの気づきが新たな自分への問いとなったり、新しい方法を知ることにつながったり、悩みの突破口になったりもする。そんなシーンが実際に多く生まれています。

当初自分が想定していたゴールを越えた場所まで視界が開ける、それが仲間と取り組む最大の意味だと思います。

ようこ:「自分軸」って言われても、正直よくわからないじゃないですか。だからって「ねぇ、一緒に考えようよ!」と誘える友達が周りにいるかといえば……私は1人もいません(笑)。でも、オンラインだとそういう仲間が集合する環境を実現できるんですよね。

私は、ネットの人格の方がのびのびしているんです。なぜなら、実生活でのしがらみや役割から解放されているから。そして、そんな「そのままの私」でいられる環境だからこそ、考えられること・自己開示できることがある気がします。

そこで生まれた気持ちや気づきを、利害関係のない相手に計算せずにさらけ出すことができる。そして何らかの共感やフィードバックをもらえる。それって、ものすごい化学変化を起こすんです。

繰り返すほどに、習慣化は「自分軸」の本質へと近づく

―― 「習慣化チャレンジ」には、既に自分軸手帳部に3~4年目という部員さんもマンネリ化せず、リピート参加する方が多いと聞きます。お二人が話すような「仲間と取り組む効果」を、参加者自身が実感できている裏付けにも思えますね。

えみか:まさに!習慣化チャレンジは「何度も繰り返し参加してほしい」と思っています。これは声を大にして言いたい!!

たとえば直近のチャレンジでは、5つのテーマの中から1つを選んで、参加者にエントリーしてもらいました。実は、各テーマごとの参加人数に、かなりばらつきがあったんです。

・健康・美容:78人

・学び :38人

・暮らし :40人

------------------------

・人間関係 :13人

・HAPPY :30人

「人間関係」「HAPPY」って、何をどう習慣化しようかと考えると、実はものすごく抽象度が高い。つまり、具体的な行動に落とし込んで習慣化する難易度も高いんです。そこでこのグループに参加した顔ぶれを見ると、既にある程度の時間を費やして自分軸と向き合ってきた部員さんが多い気がします。

つまり、はじめは「定量で測れる・行動に落とし込める習慣」が取り組みやすい。明確な成果を感じられる分、自己効力感を得ながら自分軸の種を手に入れやすいですからね。

ところが、それを繰り返すうちに、表からは見えない内面の部分のあり方に徐々に目が向くようになる。「行動」から「思考訓練」のような習慣化へと移行する傾向を感じます。最初は取っ掛かりすらつかめなかった抽象的なテーマにも、自然と取り組めるようになるんですよね。

―― 「習慣化」を繰り返すと、その向こうに見える景色が、徐々に変化するというわけですね。

ようこ:でも、焦らないでほしい!私は、習慣化行動=自分との約束だと思っています。そこに、優劣はありません。だから、内省的テーマに進むことを目的にする必要もないし、必要な時がきたら取り組めばいい。

未来の自分に向けて、一つ一つ約束を交わして、今できる行動を起こしていけば、それは全て正解です。

えみか:だからこそ、正解かどうかは考えすぎず、まずは何か一つ習慣化することから始めてほしいな、って。ささやかなことでいいんです。

ちなみに、今後の習慣化チャレンジでは「そもそも何を習慣にしたらいいのかわからない」という方のために、「毎日手帳を開くことを習慣化する」というグループも増設することも検討中です。日々の感情や気づきを記録することが習慣化の種につながることを、私たちは実感していますから。

習慣化のための手帳フォーマットもイベントも、既に一つの形はありますが、まだ進化の途中だと思っています。部員さんの叡智や私たちの経験値を材料に、もっともっと進化させていきたいです。

聞き手・構成/矢島 美穂

自分軸手帳メール講座のご案内

✔︎色んな点で他人と比べてしまい、焦りや不安を感じている

✔︎モヤモヤばかりの日常を変えたいけど、何から始めたらいいかわからない

✔︎自分の意見を言うことに自信がなくて苦手意識がある

と他人軸でお悩みの方へ。

自分軸を見つけて育てるためのメール講座を無料でご用意しました。

ぜひご覧くださいね!

公式HP https://jibunjiku-planner.com/top

公式Instagram https://www.instagram.com/jibunjiku.planner/

公式Twitter https://twitter.com/jibunjiku_p

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?