四川をゆく4 【広漢・三星堆遺跡】

2022年12月29日〜2023年1月3日にわたる四川省の旅行記です。

【旅行スケジュール】

12月29日 広州 → 成都

武侯祠•錦里古街•杜甫草堂•金沙遺跡博物館•黄忠公園

12月30日 成都パンダ研究基地 → 広漢三星堆博物館(広漢市)

12月31日 成都 → 蘇墳山•蘇軾公園•三蘇祠(眉山市) → 楽山大仏(楽山市)→青城山

1月 1日 青城山•都江堰(都江堰市) → 成都

1月 2日 成都 → 剣門関(剣閣県) → 成都

1月 3日 四川博物院 → 広州

旅仲間:おじさんA (日本人、男)、おじさんB(中国人、男)

なにかの参考になるかは分かりませんが、見聞きし、体験した範囲で、ぼちぼちと旅行記を残したいと思います。

4.三星堆遺跡・金沙遺跡 〜それは中国が生まれる前の物語〜 (2日目)

さて、四川はどこにあるのでしょうか?

答えは、もちろん「中国」です。中華人民共和国の四川省ですね。

それなら、四川はいつから中国になったのでしょう?

司馬遷が記した「史記」によると、四川が中国に組み込まれたのは前319年ということになります。

キングダム始皇帝の高祖父(おじいちゃんのお父さん)である恵文王が秦を治めていた時代、秦は、諸国と激しい覇権争いを繰り広げていました。そんな中、恵文王は、秦の南、四川盆地に広がる「古蜀」に目をつけます。

しかし、西安から四川に向かうには、山脈を越えて厳しい道を進む必要があります。道は整備されていません。そこで恵文王は、金の糞を落とす牛の噂を流し、これを蜀王に譲る提案をします。

喜んだ蜀王は、5人の男を派遣し、牛を運ぶための道を整備させます。そして恵文王は、その整備された道を使って軍隊を送り込み、蜀を一気に滅ぼしてしまうのです。

それ以降、蜀は、秦の版図に組み込まれ、今に至るまで中国を形成する一つの地域として存在しています。

では、秦に滅ぼされた「古蜀」という国は、一体何だったのでしょう?

今回は、そのお話です。

(1)三星堆遺跡

1986年、四川省の三星堆遺跡から玉器や青銅器などの貴重な発掘が相次ぎました。出土したのは、どれも非常に個性的な考古遺物だったのです。

調査の結果、この遺跡は、今から5000年から3000年前に四川に存在した古蜀文化のものであると位置づけられました。

5000年前から3000年前というと、中国の歴史では、石器時代の末期から夏王朝、殷王朝を経て周王朝が始まるころにあたります。つまり、中国文明が生まれ、芽吹いていくその時、四川盆地でも同じように独自の文化が発達していたということが分かったのです。

いや、ロマンですね。

独自…、というのは、この画像を見てもらえれば一目瞭然でしょう。

これは、三星堆文化の象徴ともいうべき仮面の青銅器です。この目が飛び出した造形、ものすごく特徴的ではないですか?

画像では伝わりにくいですが、実物はとても大きくて、近くで見るとかなりの迫力です。

古蜀という国は、元々、蚕叢(さんそう)という王が建国し、その後、柏灌(はっかん)、魚鳧(ぎょふ)という王が続いたという話が残っています。

この時、蚕叢は「目が縦だった」と記載されています。

「目が縦?どういうこと?」となりますけど、この仮面を見たら「なるほど縦じゃん!」となるでしょう。

実際に見たら、更にインパクトがすごいです。

蚕叢という人物の実際の姿がどのような姿だったのかは分かりませんが、相当に奇抜なこの造形。

現代人が、こうした造形を奇抜だと感じること、そして「目が縦」の意味が分からなくなっていること、そうした事実こそが、この三星堆遺跡の文化が既に無くなった文化だ、ということを示しています。

思わず、日本の土偶の奇抜な造形と、失われてしまったその日本人の感性を思い出してしまいました。

三星堆遺跡にあるこの仮面の数々には、思わず時間を忘れて見入ってしまいました。

さて、その他にも、三星堆遺跡の特徴的な考古遺物はたくさんあるのですが、中でも代表的なものは、巨大な青銅器の神樹と人の像です。

この神樹、高さが実に4mもあります。

3000年とかくらい前に、こんな巨大で精巧な神樹を造り出す技術を持っていることも驚きです。

恐らく高床式の住居しかないような時代に、集落のシンボルとしてこのような青銅器の像をドーンと立てていたのでしょう。

このような神樹は、遠くからもよく目についていたのだろうし、正に神樹として、人々の信仰の対象になっていたのだろうと思います。

また、この人の像。これも高さが2.6mもあります。実際に見ると、存在感に圧倒されます。

手には穴が二つ空いており、ここには元々何かを持っていたのだろうと言われています。しかし、穴の位置がずれていることから、直線ではない何かの祭具だったのだろう…ということでした。

面白いです。

ここには、その他にも、たくさんの個性的な考古遺物が展示されています。画像をたくさんアップしておきます。

しかし、もし機会があれば、やはり是非、実際に足を運んでみて、この古代ロマンそのものみたいな三星堆遺跡の世界を味わってもらえれば…と思います。

(2)金沙遺跡

さて、話はもう少し続きます。

四川盆地には、三星堆の文明が、約5000年~3000年前の期間に及び存在していた、というのはご覧いただいた通りです。

しかし、秦の恵文王が古蜀を滅ぼす前319年までには、まだ数百年の間隔が存在しています。

その歴史のピースを埋めるのが、この「金沙遺跡」です。ここは、2001年に成都市内の開発工事中に発見された遺跡とのことです。時代としては、正に殷王朝が終わるころから春秋時代頃にかけて。三星堆遺跡から、秦の侵攻までの間の期間にあたります。

成都中心部からも近いこの遺跡は、現在は博物館が整備され、発掘の状況や出土品が数多く展示されています。

ここの考古遺物の特徴は、明らかにここが三星堆の文明を引き継いだ文化を持っていたこと。そして、同時に中国各地の文明の影響を受けて、文化が多様化し、洗練されてきているということです。

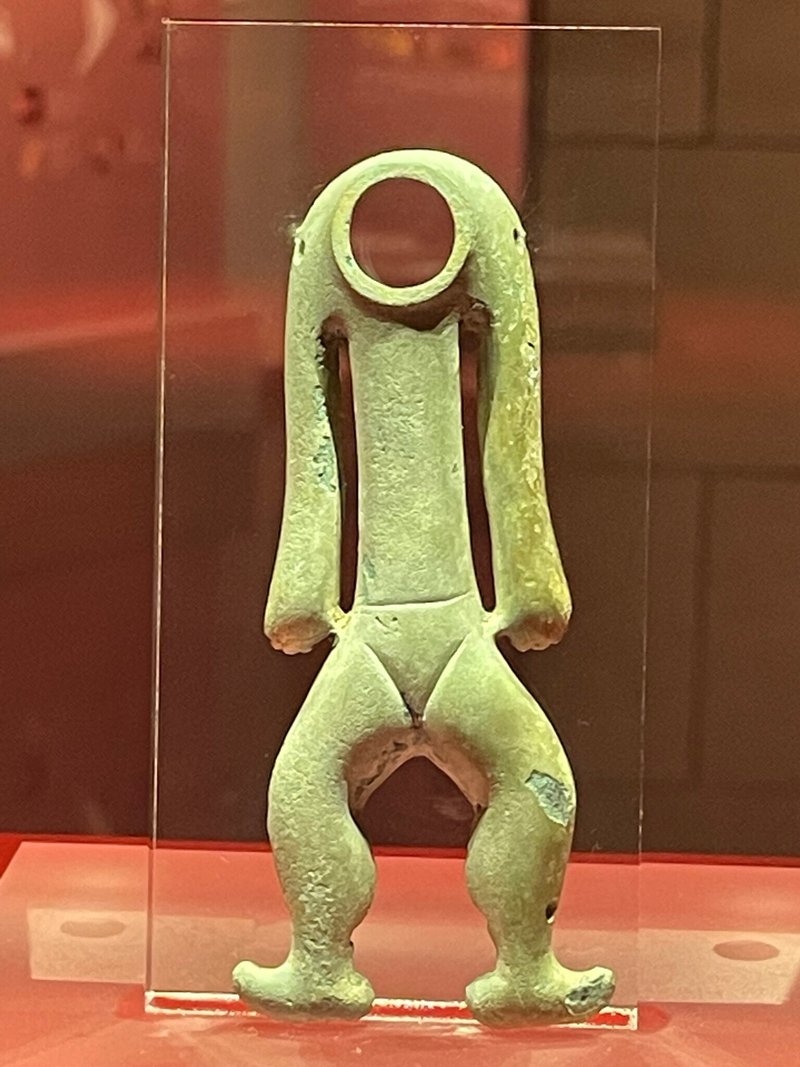

なお、個人的に一番好きだったのは、下の画像の青銅器です。頭部分が穴になっているという、なんとも特徴ありすぎる造形。

曲線のカーブといい、足の筋肉の表現といい、現代のプロレスラーのような衣装といい、2500年くらい前の人が一体何を思ってこれを作ったのかと思うと、微笑ましさすら感じてしまいます。

ちなみに、これ、博物館の売店で、複製品が栓抜きのお土産として売られてました。

とはいえ、このような個性的で特徴的な文化に目が行きがちなのですが、一方で中国の他地域に生まれていた文化との関連性も興味を惹きます。

以前、浙江省にある「良渚遺跡」に行ったことがありますが、ここでとても特徴的だったのは、「玉」でした。

特に、「玉琮」について、各時代のかなりの種類のものが展示されており、その製造方法から発展の過程、そして文化の伝播や影響まで、数多くの展示がなされていたことを覚えています。

そして、この「三星堆遺跡」、そして「金沙遺跡」は、その「良渚遺跡」から長江をずっとずっと上流に遡った先にあります。

一説では、良渚遺跡を築いた人々が北上し夏王朝を打ち立て、後に三星堆遺跡を築いた…とも言われます。

これは本当かどうか分かりませんが、こうした文化的なつながりを示す考古遺物は、四川盆地といえども、長江流域や黄河流域のかなりの地域と文化交流が行われていたことを示していており、個人的には大変興味深いものでした。

おまけ:四川を食す! (2日目:陳麻婆豆腐)

2日目の夜は、四川料理の本場・成都で、麻婆豆腐発祥の店「陳麻婆豆腐」を訪れ、本家本元の麻婆豆腐に思いっきり溺れます。

この日は、旅仲間おじさんBの友人(中国人)が、広州からやってきた我々のために一席設けてくれました。

コロナ感染大爆発中だったため、普段は予約もとれないような店もガラガラ。

本場の四川料理を、これでもかと堪能しました。

ちなみに、「陳麻婆豆腐」は、他の店の麻婆豆腐に比べても特段辛くて痺れます。食べていると、口の中が痛くなってきて、身体中から汗が噴き出ます。

「あー、もう、なんでこんな辛い思いしてるんだろう…」なんて気持ちにもなりますが、この刺激は絶対にクセになります。

以前、成都を訪れて陳麻婆豆腐を食べた時は、数年後に日本で突然、これを食べたくなって我慢できず、しばらく日本の麻婆豆腐を食べてはフラストレーションを感じていたのを思い出します。

成都では、絶対に試してもらいたい極上の一品ですね。

あかん、画像をアップしてるだけでお腹すいてくる…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?