出雲大神と別格官幣社 靖国神社

別格官幣社 靖国神社

国家のために功労のあった人臣を祀った神社に与えられた社格「別格官幣社」であった「靖国神社」。

これからの話は、民間施設となった今日の靖国神社の話ではありません。

明治天皇の大御心(天皇の意思・考え)によって創建され、大東亜戦争敗北によって国の手を離れるまでの、古くからの信仰を受け継いだ「靖国神社」の事柄になります。

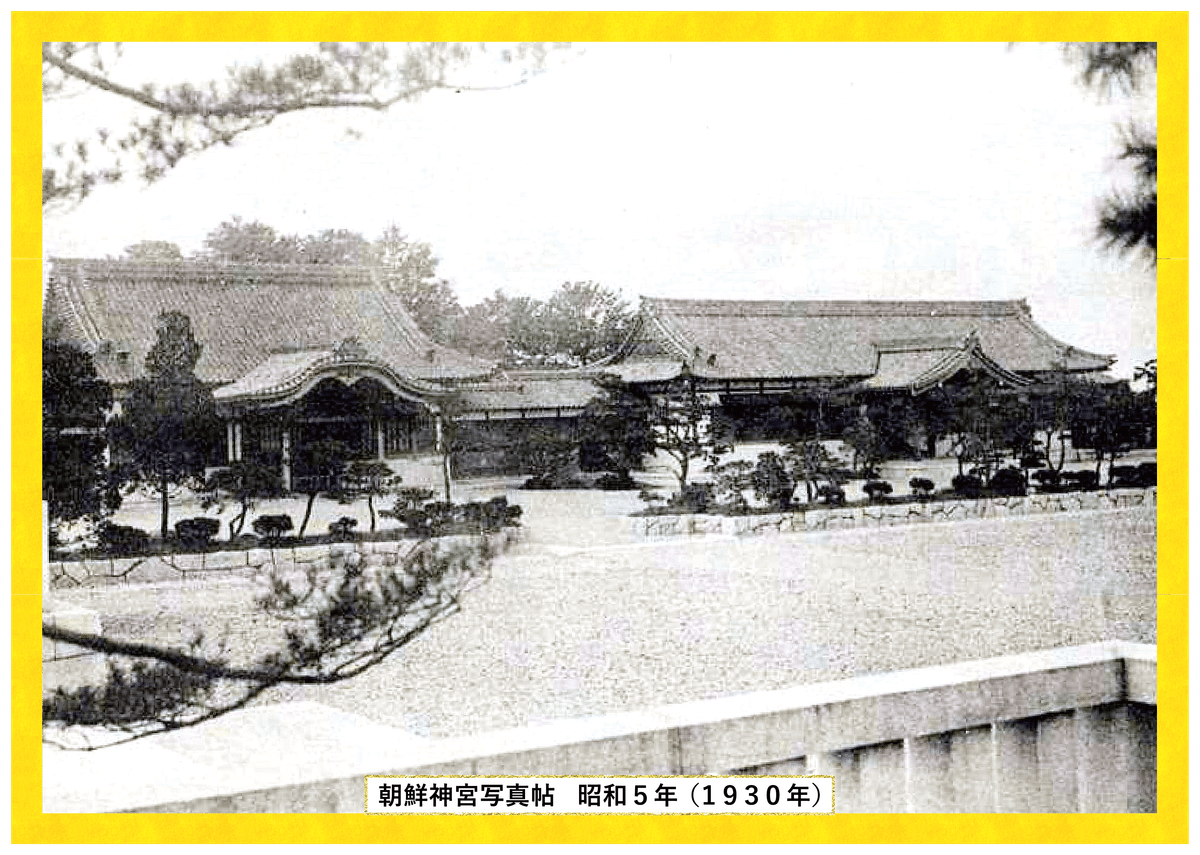

それは、また古代出雲大社の姿で京城(現在の韓国の首都ソウル)に創建された、「官幣大社 朝鮮神宮」へとつながる重要な話でもあります。

靖国神社 3代目宮司 賀茂百樹

「私が『靖国神社誌』より先に編さんした『靖国神社事歴大要』に書いた通り、出雲大社と靖国神社の建立は偶然ではない、出雲大社と靖国神社は似ているものである。」

と靖国神社誌緒言(序文)で、こう記していた人物は、明治44年(1911年)当時、靖国神社3代目宮司職を務めていた賀茂百樹宮司でした。

賀茂百樹宮司は、慶応3年10月13日、山口県周防国熊毛郡上関村(長島・八島・祝島の区域。現在は上関町)で生まれました。

同じ山口県の瀬戸内海に面した防府市には妙見信仰を日本に伝えたとされる百済の王族琳聖太子上陸の伝説が残り、瀬戸内海の西の端、祝島には徐福来訪伝説が伝わっています。

また、上関村と同じ熊毛郡の田布施町からは、戦後内閣総理大臣を務めた政治家、岸信介、佐藤栄作兄弟が出ました。

同県士族賀茂真淵(国学者・弟子には本居宣長や塙保己一など)の後裔(子孫)の真清の養子となり、その後、明治42年(1909年)から靖国神社3代目の宮司に就任。神職養成所である皇典講究所議員も兼職しました。

出身記載 帝国公民教育協会 編『日本国勢総攬 : 市町村別』下巻,帝国公民教育協会,昭和9. 国立国会図書館デジタルコレクション

地図の右端が上関町でその先のハート型になっている島が祝島です。

大己貴神(大国主神)の神徳と靖国神社

賀茂百樹宮司が「靖国神社事歴大要」に書き示したものは以下のものでした。

己(私は)曾て、出雲大社に詣り、御埼山麓(島根半島日御埼)に、大己貴神(大国主神)の神徳の大なるを思ふ。

大神は、何故に、多くの官國弊社に齋はれ(祀られ)給ふか。

北海道を開拓するや、何故に、大神は、札幌の官幣大社に齋はれ(祀られ)給ひしか。

臺灣(台湾)の新領土となるや、何故に、大神は、臺北の官幣大社に齋はれ(祀られ)給ひしか。

樺太の我に歸するや、何故に、大神は、豊原の官幣大社に齋はれ(祀られ)給ひしか。

大神は、少彦名神と協心戮力して(力をあわせて)、天下を經營し、禁厭(呪術)醫藥(医薬)の術を定め給ひ、竟に、大國の主となり給ひしを以て然るか。

夫れ然り。然りと雖も(当然といえば当然だが)、萬世(長い世)の下、尚之を欽仰する(尊敬慕われる)所以のもの、他に存せずんば有ざるなり(このようなことは他には存在しない)。

昔、天孫を此の土に降し給はんとするや、香取鹿島の二神(経津主神と武甕槌神)を遣はして、大己貴神に、其の領土を避けしめ給ふ(国譲りをせまられた)。

時に、皇祖天神(天照大神)、大己貴神に勅して(命じて)曰く、

夫れ、汝が治所(領土)の顯露の事は、皇孫治め給ふべし、汝は幽事を治れ。

汝が宮は、柱は高く太く、板は廣く厚く造らむ。又神田を附せん。

又、神地に橋を架し、船を備へむ、又、神寶の武器を置かむ。

汝を祭祀する者は、天穂日命是也。

と、是に於いて、大己貴神(大国主神)曰く、天神の勅、慇懃なること(礼節正しいこと)此の如し、敢へて従ひ奉らざらんやと(従わないと申せましょうか)、喜んで命を奉じ、曾て治効ありし廣矛(広矛)を、皇孫に献貢り、其の従へる岐神を二神に薦め、而して、自ら、其の御子等を率ひて、皇基(天皇による統治の基礎)を守護する神とならむことを宣言して、長えに(永久に)隠れ坐しき(お隠れになった)。

斯くて、寸毫も(少しも)大義名分を謬り給はず、天下後世をして、其の嚮ふ(向かう)所を知らしめ給ひぬ(後の世に進むべき道をお示しになった)。

其の大忠至誠(大いなる忠誠心)の神徳、洵に偉大なりと云ふべし。宜なり(もっともである)。

千載(千年を越える長い年月)の下、大神の神徳赫々たること。爭でか之を祭祀せざるを得んや。

斯くの大忠至誠の大元氣は、終に、深く、吾が國民の腦裏に印象して、違勅(天皇の命令に逆らう)を以つて不臣の極となし、皇室の御爲には、進んで死し、死しては、則喜んで護國の神たらんとする美風を馴致し來りたるをや。(美しい習わしとなって来た)。

爭でか之を欽仰せざらんとして得んやと(このようなことを尊ばずにいられようか)。

而して、今や、予は、大神の神徳を、我が上文引ける所の御沙汰書に、

況や、國家有大勳勞者、爭か湮滅に忍ふ可んやと被歎思食候。依之、其志操を天下に表し、且忠魂を被慰度、今般東山の佳域に祠宇を設け、右等の靈魂を、永く合祠可被致旨、被仰出候。猶天下の衆庶、益節義を貴び、可致奮勵様、御沙汰候事。

※明治元年五月十日の御沙汰書。京都霊山護國神社に掲載。

とあるは、恰も、皇祖天神の、大神に賜ひし神勅に似たるもあり。

而して、これに因りて、維新以来、喜んで護國の神となりしもの、夫れ幾千萬人ぞ。

わが祭神の高潔、亦大神の勇退に似たりと云ふべし。

而して、明治の皇業(明治維新)と、天孫降臨のことゝは、皇祖天神と、わが皇上の仁慈(天皇の重要な徳目である深い愛情と恵み)なる御威徳とにより、大己貴神と、わが靖國神社祭神との一大精神を發揮したる結果によりて完成せし、歷史上の二大事件にあらずや。

斯く叙し來れば、我が國は、實に、長へに神の御世なりけり。

神愈滋くして(靖國神社に祀られる神の数が増えていき)、國愈昌ゆ(国が栄えていく)。

神國とは、蓋此の謂ひなるべし(神の国とはこのようなことを言うのであろう)。

而して、靖國神社は、

明治の神の萃り給ふ所、高潔なる大精神の儼在する所、忠烈なる氣魄の磅礴する所

(靖国神社創建以降祀られた神となった人々が集まる所、気高く立派な精神が存在する所、忠誠心厚い強い精神力が満ちている所)、

長く、我が國家元氣の發生する淵源(根本)なりと云ふべし。

嗚呼、いかでか仰ぎ尊まざるべけむや(仰ぎ尊ばずにいられようか)。

以上になります。

この賀茂百樹宮司の解釈については、賀茂宮司も参戦した「朝鮮神宮御祭神論争」を取り上げる際に改めて説明したいと思っています。

明治天皇御製と比叡山日吉七社権現を北辰に比したる證歌

平安時代に陰陽道が発達、普及すると、北東(丑寅)を鬼門、その反対南西(申未)を裏鬼門と呼び忌み嫌うようになりました。

そのため平安京の北東(鬼門)に、禍を抑えるために設けられたものが、延暦寺・日吉大社・貴船神社・鞍馬寺でした。

その内の日吉大社は、天台宗比叡山延暦寺に属し、明治維新期の神仏分離令で強引に神と仏に分けられるまでは、日吉権現または山王権現と呼ばれ尊崇されていました。

日吉七社権現とはこの日吉大社祭神の7つの社のことを指します。

江戸城の南西(裏鬼門)に祀られ、長く江戸のまちを守護してきた日枝神社(東京都千代田区永田町)も、この山王信仰に基づくものでした。

日枝とは比叡山の比叡のことで、貞観2年(860年)に近江国(滋賀県)の比叡山日吉大社を勧請(分祀)したと伝わる、武蔵野国入間郡川越(現在の埼玉県川越市小仙波町)の川越日枝神社から、文明10年(1478年)太田道灌によって江戸城に勧請されました。

その後、江戸城に入り江戸幕府を開いた徳川家からも尊崇され、その例祭は天下の祭、山王祭と呼ばれ、江戸の人々の信仰を集めました。

しかし、残念なことに山王信仰の中心であった、比叡山の日吉大社が廃仏毀釈運動の火付け役となってしまいました。

苛烈な廃仏運動のため、長い歳月大切にされていた神仏混合時代の祭祀は、仏像、仏具と共に消えてしまいました。

※廃仏毀釈について Yahoo!ニュース 廃仏毀釈の真実① 廃仏毀釈の真実②

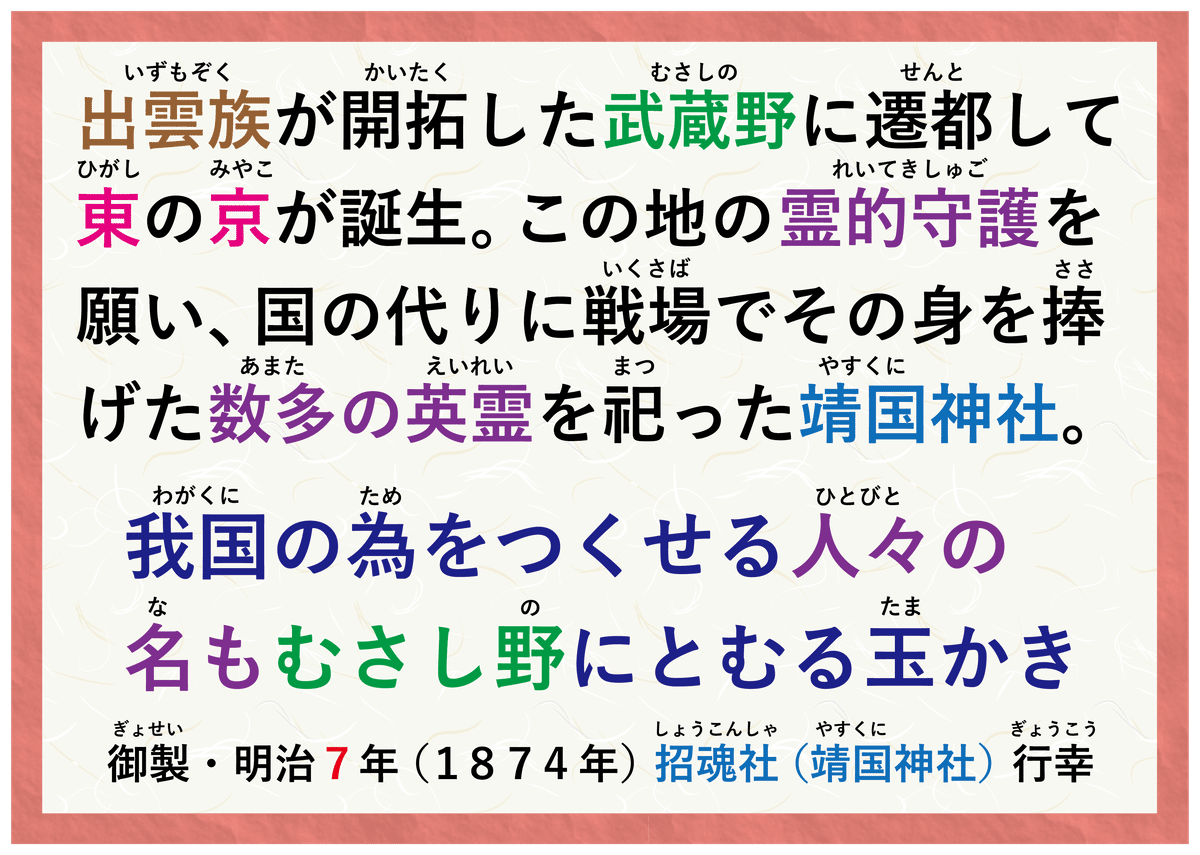

私は父から、朝鮮神宮の宮司さんと親父(祖父豊田靖国)が社務所で話していたことの一つ、として聞いたものですが、この「日吉七社権現の北辰に比したる證歌」を、明治天皇はご存じだったそうです。

「空にすむ 星となりても 君が代を ともにぞまもる 七の神垣」

「我国の 為をつくせる 人々の 名もむさし野に とむる玉かき」

神垣も玉かき(玉垣)も同じ意味をもち、神の祀られた神域と外界との垣根(境界)を指す言葉です。

平安京(京都)から都を武蔵野(東京)に移しても、国を靖んずる(国を平安にする)ために北斗七星と、国の命の代りに自らの命を捧げられた、空に瞬く星の数ほどの招魂社の神々と共に、自分もまたその力のおよぶ限り尽していく。

明治天皇が和歌に込めた、東京を中心に始まる新しい国造りの決意表明だったとのことでした。

794年の平安遷都から1868年に東京遷都となるまで、1000年以上を越える歳月、京の都で信仰されていたものが「王城鎮守 北斗七星(妙見菩薩)」でした。

鎮守とは土地や建物を厄災から守る神のことです。妙見菩薩は北斗七星を仏格化した菩薩(人々を救う存在)であり、北辰菩薩とも呼ばれています。

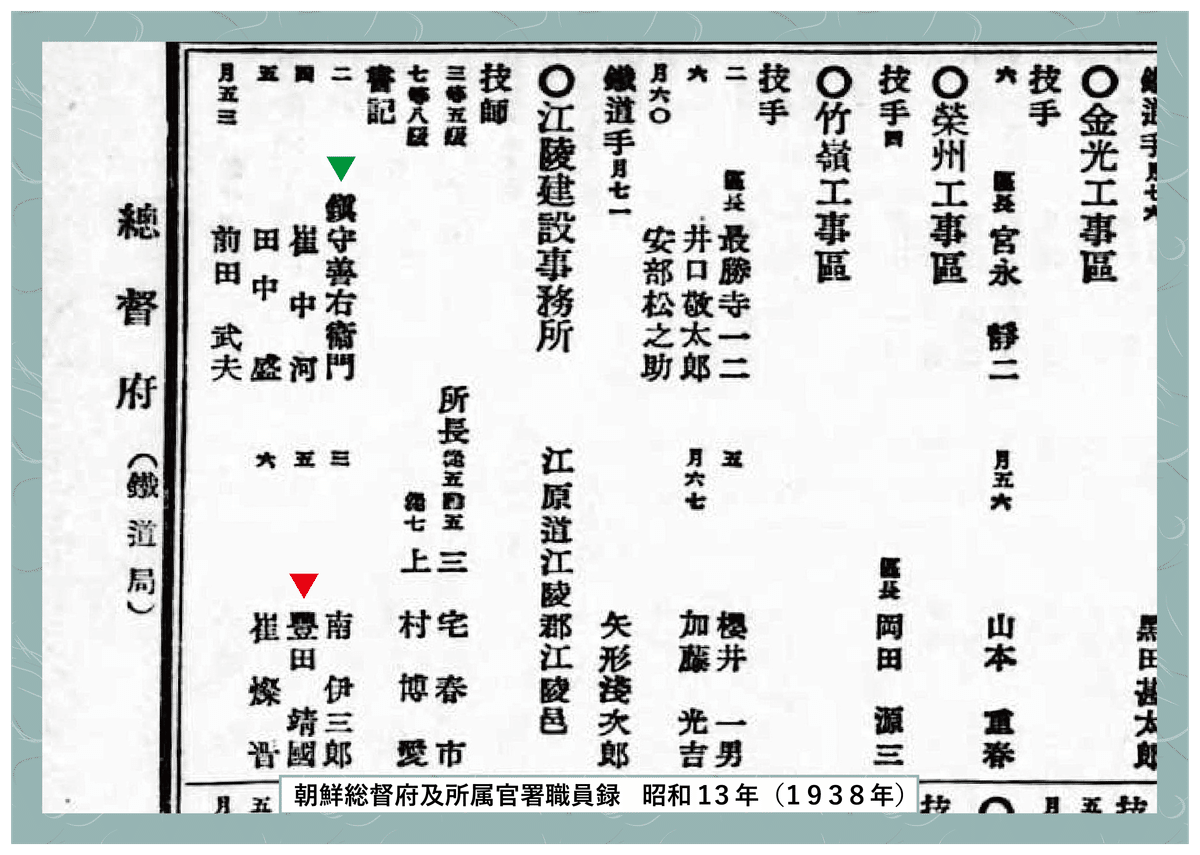

江原道は、高天原から新羅の曾尸茂梨に降りたスサノオノミコト(朝鮮半島に渡った出雲族)の領土であったとされる場所です。

その内の江陵建設事務所に私の祖父豊田靖国と同じ鉄道書記官として、鎮守善右衛門2等書記官が掲載されています。

現代でも線路敷設工事や駅建設などの起工に先立ち、その土地の神を祭り、工事作業の安全や施設の繁栄を祈る起工式を行いますが、国の機関である朝鮮総督府鉄道局でそれらの神事を担っていたのが、鎮守善右衛門2等書記官や祖父たちでした。

山口県防府市の多々良山周囲が旧多々良浜(達良郷)とされています。

聖徳太子を慕い、朝鮮半島から船で来訪した百済聖明王第3子琳聖太子が多々良浜に上陸すると、奈良から聖徳太子の使者として秦河勝が迎えに来たと伝わっています。

その多々良山近くを流れる佐波川一帯には出雲族が多く住んでいたとされ、琳聖太子の伝説と合わせて、妙見信仰もまた出雲族と関係が深いものでした。

そして、神と仏が一体化していた神仏習合の時代、王城鎮守の北斗七星(7つの星)は、それぞれ出雲大神の異名(別名)に当てはめられていました。

また、北斗七星をシンボルとして入れた「北斗七星銭」と呼ばれる貨幣が「招魂祭」に使われていました。

古い時代の招魂祭の中身については、私の記憶に残っておらず、どのような儀式だったのか書き残すことが出来ませんが、北斗七星とも縁の深い「招魂祭」が、形を変えて受け継がれたもの、それが靖国神社だったという話でした。

すなわち、靖国神社創建は明治時代と新しいものの、信仰としては古代から続く、出雲族と縁深い重要なものだったのです。

「明治天皇の大御心は大正天皇に受け継がれ、大正天皇の大御心は昭和天皇に受け継がれた。

そして、その明治天皇の大御心はさらに遡って、歴代の天皇の大御心が受け継がれたものである」

父によると、朝鮮神宮の宮司さんと祖父靖国は、このような解釈を朝鮮神宮の社務所でしていたとのことでした。

そして、朝鮮神宮そのものが、大日本帝国から大韓帝国へ贈った「京城(ソウル)の大三角形《さんかくけい》」を構成する一つでした。

靖国神社行幸・行啓録(明治44年まで)

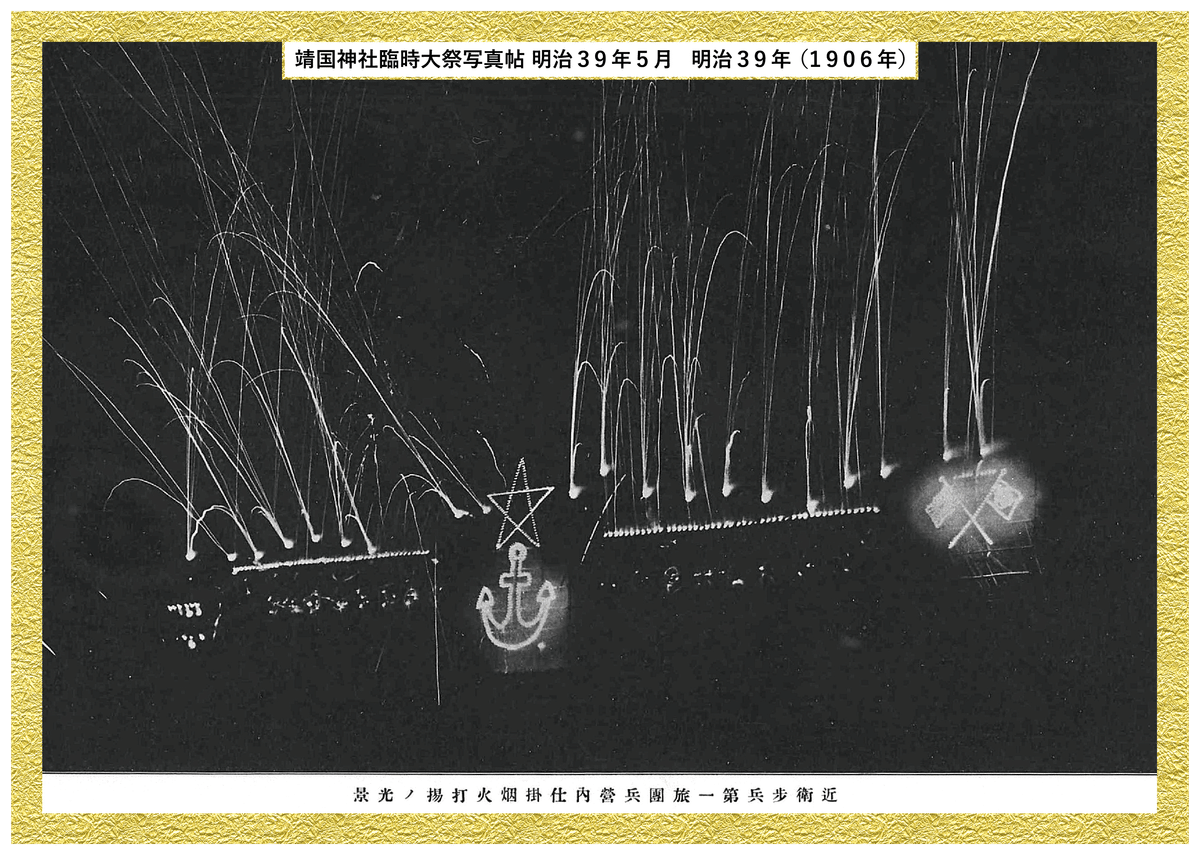

日本とロシアの激闘「日露戦争」が終った翌年の明治39年(1906年)5月3日とその次の年の5月3日、2年続けて、明治天皇靖国神社行幸、照憲皇太后行啓が行われました。

そして同年とも、その翌日には東宮(皇太子のこと。嘉仁親王後の大正天皇)行啓も行われました。

しかし靖国神社事歴大要の図にあるように、東宮ただ一人は、明治38年、39年に続けて3回目の参拝となっていました。

明治39年 靖国神社臨時大祭

この招魂祭を経て、国の命の身代わりとなって日露戦争で亡くなった人たちが、新しい王城鎮守、国土保全の神として靖国神社に合祀されました。

万国旗がはためく靖国神社臨時大祭会場。

サクラの飾りが付いた日露戦争戦利(戦勝)記念塔と来場者。

夜空を照らすサクラのネオンと仕掛け烟火(煙火・花火のこと)。

第20代横綱 梅ヶ谷藤太郎による奉納土俵入。

嘉仁親王行啓 靖国神社から出雲大社への旅

明治40年(1907年)5月4日、東宮靖国神社行啓。

この6日後の5月10日、嘉仁親王は鳥取・島根への旅「山陰行啓」へ出発されました。

それは、幼少期の嘉仁親王の闘病生活の際に宮中で祈られていた神であり、靖国神社賀茂百樹宮司が禁厭(呪術)醫藥(医薬)の術を定め給ふたと讃ていた、大己貴神(大国主神)が祀られている出雲大社へと詣でる旅の始まりでもありました。

そして、この嘉仁親王山陰行啓出発の奉送(見送り)に、ある重要人物が顔を出していました。

これより40年前の慶応3年(1867年)、神代の昔の大己貴神(大国主神)の国譲りにならい、明治天皇に国譲りを行った、明治維新最大功労者にして、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜公でした。

本日はここまでになります。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?