【読書会リポート】『自分を生きる入り口』 @本の入り口

5月26日、日曜日。奈良県にある

『ほんの入り口』さんにて開催された読書会、

『自分を生きる入り口』に参加させて頂きました。

課題図書は西村佳哲氏の

『自分をいかして生きる』。

2011年に発売されて以降、

現在も増刷を重ねる人気作で、

同氏『自分の仕事をつくる』の

続編となります。

著者自身の経験から丁寧に綴られる考察や、

インタビューを通じて語られる仕事の捉え方、

働く人としての在り方に、

すっと心が励まされる素敵な書籍。

〈自分の仕事〉とはなにかということ、またそれはどのように可能なのかという考えや、逡巡を書いてみたい。たぶん長い手紙のようなものになると思います。

読書会の発起人は、お店の常連でもあるユウキさん、あいさんの2名。ユウキさんが本書をあいさんに紹介したところ、内容に感動したあいさんが「読書会しましょう!」と提案。打ち合わせを重ねて、開催に至ったとのこと。店長の服部さんがファシリテーターを務めました。

今回の記事はその読書会リポートです。

きっかけとご縁

ユウキさんは私がnoteを始めた初期の頃からずっと記事を拝見していたクリエイターさんです。今回の読書会の存在も、ユウキさんの記事を通して知りました。情景をあるがままに切り取り、モヤモヤをモヤモヤのまま言語化できる、卓越した文章力が魅力の方です。

毎朝出社前に行きつけの半地下カフェへ行き、限られた時間の中で言葉を紡ぐことが習慣であるという生活スタイルにも憧れました。

慣れない都会で生き、実存に関与しない作業を前に途方に暮れていた私にとって、凝り固まった感情に一滴ずつ栄養を与えるような時間を、なんとか確保せねばと感じていたからです(睡眠時間を削りながら必死で確保しているルーティーンであることを後に知ります)。

記事を読み終えた私は早速、参加希望の旨をユウキさんと『ほんの入り口』さんに連絡。こころよく了承して下さり、HPから正式申し込みが完了。このタイミングで課題図書があったことを思い出し(マジかよ)、慌ててAmazonで注文しました。

3日ほどで読み終え、読書ノートを作ります。いつもは抜き書きと簡単なコメントだけなのですが、今回は読書会が控えていることもあって、文字量が非常に多くなりました。

共有する場があると作業1つにも熱が入るという、考えてみれば当たり前なことを再確認。印象的なイラストが本文中に出てきたので、スケッチもしつつ。具体的なイラストの内容については後述します。

なお書籍を読み終えた後、大学時代からの友人Kに読書会に参加することを話したのですが、ここで友人Kが発起人のあいさんと面識があることが判明。

「不思議な縁があるものだ、流れが出来つつあるのかもな」と、直近に並行して読んでいた阪口恭平氏の『お金の学校』を思い出していました。心地よく、流れるように進み、繋がっていく。

心地よく流れ流れていくこと。それこそ川の流れのように。それが一番気持ちいいでしょ。だから気持ちよくないことはすべてだめなんです。たとえお金がそれで入ってきたとしても、どうせすぐダメになります。

【後日談】

読書会でも本書を話題に出したところ、参加者である稲刈り男 さん(Instagram名義)も阪口恭平さんの書籍が好きだということで意気投合。週末に京都行ってきます。ここでも出会いの連鎖が。

ほんの入り口へ

出会いの連鎖と世界の意外な狭さを感じつつ、興奮冷めやらぬまま当日を迎えます。以下、しばしキャプションメインでお届け。

看板も椅子も屋根も可愛い。

当日、服部さんは胴上げされたとのこと。

『自分を生きる入り口』スタート

通常営業時間の終了と共に、会場セッティング。世代もバックグラウンドも異なる計13名による、読書会が始まりました。服部さんによる冒頭挨拶と、ユウキさん、あいさんによる読書会開催のきっかけなどを共有頂いたのち、それぞれが順番に感想を伝え合うという流れで進んでいきます。

繋ぎのトークもお見事でした(!)

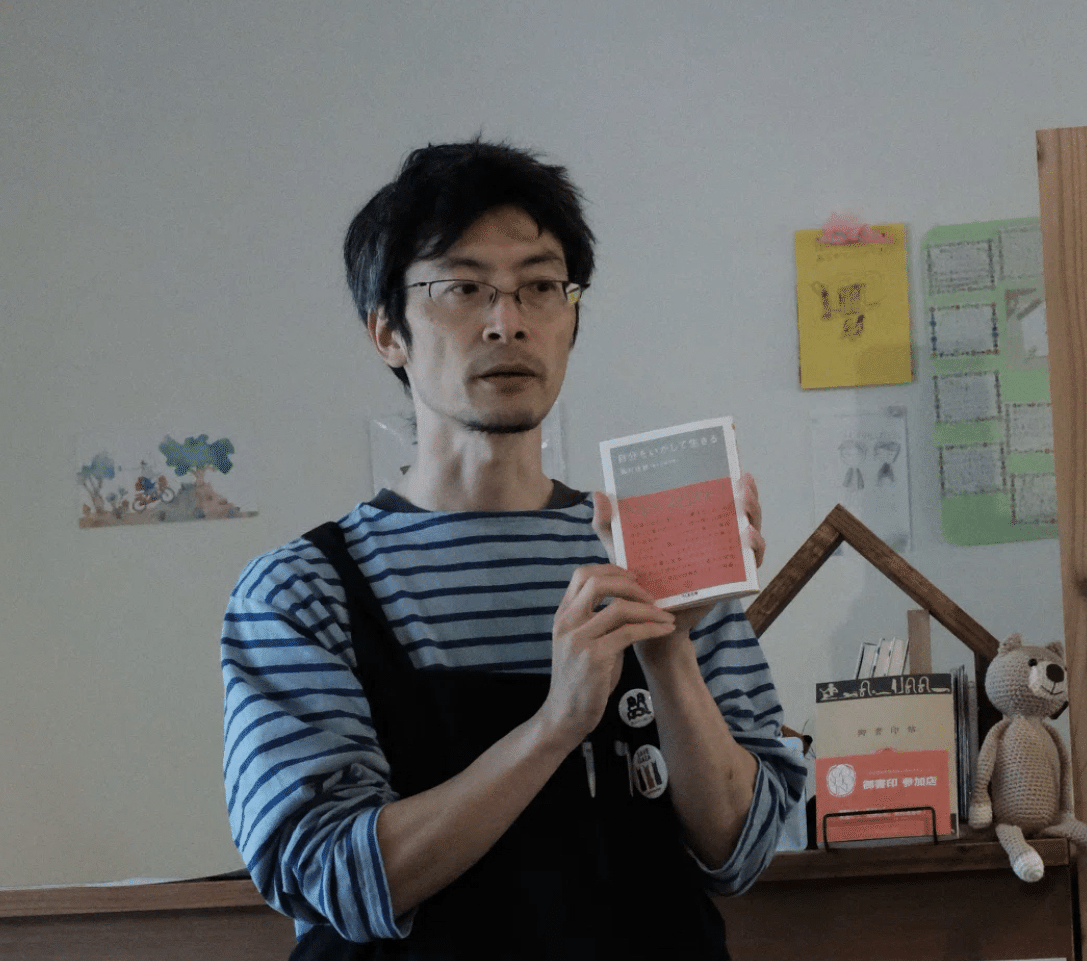

〈※写真掲載 了承頂いております〉

差し入れでいただいたお菓子、

ドリンクを頂きながら和やかに

進んでいきます。

高密度の共有を、それぞれが全身で受け止める。

今日この場所に集まった」という不思議。

山のような付箋や書き込みがされた

本たちを見て、幸福な気持ちに。

⚫︎場が生まれる瞬間

基本フリートークで進んでいった読書会の中でも、相対的に大きなテーマとして話されたのが、「〈社会〉との距離感をどのようにとっていけば良いのか」、というものでした。

あるがままの〈自分自身〉と、日々生活し、働き、他者と交わっている〈社会〉。どちらも重要で切り離せないものであり、両者のバランスをとってあげるのが〈自分〉であるという本書のが主張。

しかしこの世界は、「自分がやりたいこと」をやる場でも、「社会から求められること」に応える場でもない。そのどちらか片方じゃない。

〈自分自身〉と〈社会〉との

距離を取るのが〈自分〉である。

問題は、〈社会〉からの期待やあるべき姿に翻弄されながら過ごす日々の中で、だんだん〈自分自身〉との距離が遠くなり、〈社会〉に飲み込まれていくことにある。

情報処理能力の高い人は〈社会〉の各種矢印にも率先して対応してゆく。働き者として。あるいはトレンドの実践者として。ただし過剰に適合しすぎて立ち位置が〈社会〉の方に偏ってしまうと〈自分自身〉との距離は遠くなり、内面の人間関係は疎かになる。

社会の矢印群は、都市化や情報化の進展にともないますます大きく膨らんで、間に立っていたはずの〈自分〉をも呑み込んでしまいそうだ

〈社会〉に飲み込まれていく〈自分〉。

〈社会〉から発せられる膨大な数の矢印。その実態はまったく計り知れず、その時その時で精一杯立ち向かうしかないように思える。

矢印が何で構成されているのか、〈自分〉はそのうちの何に翻弄されているのか。それが分かれば苦労はしないし、忙しい日々の中で〈自分〉を惑わす原因に目を向けるのは相当にしんどい。

読書会に参加したメンバーは多かれ少なかれ、この難しさに悩まされているように思えました。もちろん自分もその一人。

イラストを用いたワークも実施。

そうした苦しさを想像できるからこそ、みんなの感想にそれぞれがしっかり耳を傾けられる。自分ごととしてイメージできる。

扱われるテーマに反し終始和やかな雰囲気だったのは、「同じ本を読み、今日ここに集った」という事実と、感想を全身で共有しようとする姿に裏打ちされた、安心感があったからだろうと思います。

ユウキさん、あいさん、服部さんの空間作りに依るところも勿論大きかった。「「場が生まれる」とはこういう瞬間のことを言うのか」と、崇高な気持ちになったのを覚えています。

バランスを取ることの難しさを

みんなで考える。

ユウキさんにも

お気に入りと言ってもらえて、

記事にも採用頂きました。

⚫︎同じように闘っている

本を読んでも、現実の問題がいますぐ解決するようなことはありません。けれど「確かにそうだなあ、そう考えれば良かったのか」「こんな悩みを抱えてしまう自分は弱いと思っていたけれど、誰しもがなり得ることなんだな」と理解することで、少しだけ楽になれる。本書はそんな力を持っていました。

そして、「悩みは尽きないけれど、それは自分だけでなく、みんなもまたそうである」ということを目の前で、全身で、実感できたのが今回の読書会だったように思います。

全く同じではないけど、わかる気がする。だから真剣に聞き、受け入れ考える。場が生まれていく…。

確かにきつい。日々辛い。でも独りではない。本書の解説で平川克美氏が書いていた、「同じように闘っている」人がいるという事実。確かにそれを感じられる空間がそこにあったように思います。「見えない隣人」が実在の存在として集まった瞬間でした。

でも、どこか遠いところに、同じように考え、同じように闘っている見えない隣人がいるのだと思うと、なんだか楽しくなります。

不思議な縁に導かれた、人生初の読書会。来れて本当に良かったなぁと思います。いつかまた、「あれからどうだった?こっちは大変でさぁ…」などと言いながら、お酒を飲んだりしたい。などふわふわ考えながら、帰路につきました。

ほんの入り口さん 公式HPはこちら

長い余談:カメラと『自分の仕事をつくる』

読書会参加の2週間ほど前、念願だったカメラを買いました。FUJIFILMのX100Fです。

元々写真を撮るのは好きだったのですが、カメラは持っておりませんでした。予算の関係と、「どうしてもFUJIFILMが良い」という気持ちから本機を購入。デバイス初心者なので複雑な一眼は控えつつも、手元でガシガシ設定するのを楽しみたいというのも理由です。

迎え入れてからは、毎週1回は外に持ち出し被写体を探してウロウロするようになりました。特に川。川を眺めてニヤニヤしながらシャッターを切っている男がいたらたぶん私です。きもいな。

川だけインスタグラム。iPhone11からX100Fに切り替わって以降の、雰囲気の変化を感じてもらえると嬉しい…。noteのプロフィール欄から飛べまする。ぜひ。

なぜ今この話をしたのかというと(※川インスタは一切関係ありません)、読書会『自分を生きる入り口』にて写真撮影を担当させて頂いたのですが、それがとても嬉しかったからです。

カメラを買ってから1ヶ月も経っておらず、編集技術もあまり無いド素人なわけなのですが、「自分をいかして生きるための何か気づきになるかもしれない」と思い、我儘ながら名乗り出たかたちです。

「嫌じゃないかな」「シャッター音が迷惑かな」「集中できないかな」と色々考えることはあったのですが、参加者の方々にも了承を頂きつつ、読書会にガッツリ参加しながら、「この素敵な時間を思い出せるような写真を残したい」と勝手に使命感に駆られてバシバシ撮っていきました。

自己満足かもしれないし、技術もまだまだだけども、ああだこうだと考えずに「良いものを」「素晴らしいものを」「見返したくなるものを」と集中できたことがまず嬉しかった。

会社員をしていると、資本主義の構造上必要不可欠である「誰にでもできる社会に必要な仕事」と〈自分自身〉とのギャップに悩む瞬間が必ずあります。だからこそ「こんな気持ちになることがあるのか」という気づきは本当に嬉しいものでした。久しく忘れていた感覚かもしれない。

気持ちは手元にもあらわれる。

撮った写真は全て確認の上、一部編集を済ませて服部さんにお渡し。確認頂いた後、すぐに参加者の皆様にも共有頂きました。

写真家であれば写真にコピーライトを入れたりするだろうし、「費用が」「用途が」と考えることは色々あるのでしょうが、『お金の学校』よろしく流れを大切にしたかったこともあり、条件などは一才用意しておりません。

ぶっちゃけやり方が分からなかったというのもある。大いにある。そもそも自分からお願いしているので、そういうお話でもないですけどね。記事を見て頂いている方の中で読書会でご一緒した方がいましたら、写真はご自由に使ってください。

「写真を仕事にしたいか」と言われると勿論したいし、今回撮影させて頂いたことで一層その気持ちは大きくなりました。けれども焦る必要はないし、流れをだいじにだいじにしながら、夢中になれる瞬間を少しずつ作っていきたい。

そんな場に沢山居合わせたいし、自分でも作っていきたい。それで誰かに喜んでもらえたら、こんなに嬉しいことはないのではなかろうか。

読書会は勿論、カメラを通じても「自分をいかして生きる」ことを深く考えさせられた一日でした。

わからないことばかり 迷いながら進む

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?