胸腰椎の評価⑤

前回までに胸腰椎の屈曲、側屈、回旋の観察・評価ポイントについて整理しました。各椎骨の形状と椎間関節の形状を理解することで、観察するべきポイントが整理でき、評価の精度が向上します。

前回の内容はこちらから

臨床1年目の教科書

今回は前回まで実施した観察から、どの椎間関節に不全が生じているのか?を評価する方法について整理しましょう。

1 特徴

前回までに実施した観察のポイントは

・屈曲時には直線となっている箇所

・側屈時にも直線となっている箇所

・回旋は回旋が生じていない箇所

とおおまかな箇所について目星をつけていきます。

このモデルを観察すると下部胸椎〜腰椎あたりの椎間関節の不全が生じていることが予測されます。

そのため、次に目星をつけた箇所を触診していき、組織の状態を評価していきます。

2 どう稼働しているのか?

触診は各椎間関節の方向に押圧を加えて組織の状態を把握します。

そのため、各椎間関節の方向を確認することが重要です。

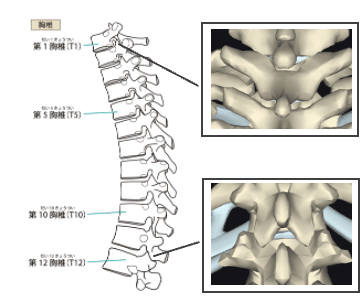

椎間関節は上関節突起の矢状面に対する傾きが水平方向であれば椎体の前方滑りを、垂直方向であれば軸回旋の抑制効果を高めています。

一般に胸椎では、頭尾方向へと体軸回旋の自由度が減少。中位~下位胸椎では、より垂直面を向いた椎間関節が水平面での運動の阻害因子になります。

つまり、胸椎から腰椎に向かって椎間関節は徐々に垂直方向に変化していきます。

3 実際の評価方法

上記でも確認した通り、椎間関節は腰椎に向かって垂直方向に変化します。そのため、その方向に合わせた動かし方で椎間関節の状態を評価します。方向の目安が触診した部位から相手の目の方向に押圧することです。

①観察で目星をつけた箇所の棘突起の横を触診

②目の方向に押圧を徐々に加える

③組織の硬さを評価

※ 他と比べて硬さがある部位の組織が不全を起こしていることが考えられる

4 まとめ

解剖学上の特徴を把握しておくと、動きを観察する際の基準となる動きが理解できます。その基準があるからこそ、評価の正確性が向上します。

ぜひ、一度ご自身でも解剖を確認してみましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。最後まで読んでいただきありとうございました。

------------------------------------------------

追伸:リハカレでは臨床教育機関として、臨床が充実して楽しくなるための様々な研修会を行なっています!現地開催以外にも「臨床お役立ちコラム」や、「時間と場所を選ばず勉強できるWebセミナー」なども充実させていますので、勉強したい方はHPをのぞいてみてください♪

セミナーの情報が漏れなくチェックできる

【リハカレメルマガ】

にご登録お願いします。

https://iairjapan.jp/rehacollege/mailmagazine

【リハビリテーションカレッジとは?】

https://iairjapan.jp/rehacollege/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?