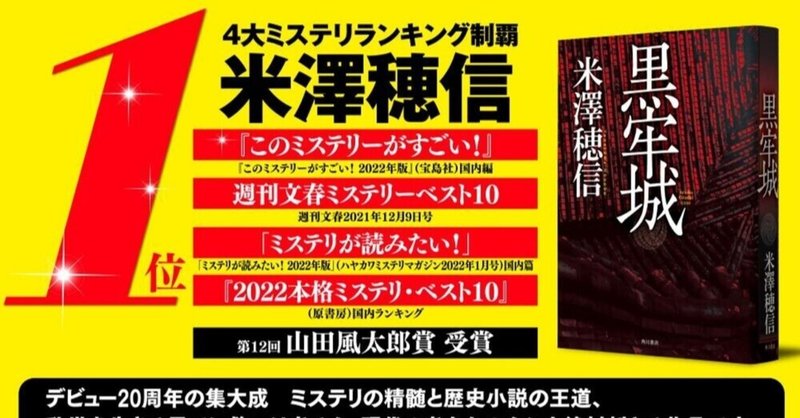

読書記録2022 『黒牢城』 米澤穂信(若干ネタバレあり)

ちょっと前に遅ればせながら読んだ直木賞W受賞の作品。

今村翔吾の『塞王の楯』は読むのが楽しみで、積ん読タワーの下段にあったのを我慢して我慢して、満を持して一気に読んだのだけれど、本作は期待と懐疑とが半々だった。そしてその予感は残念ながら後者の方により大きく傾いていた。

時代小説や歴史小説作家が書くミステリーと、ミステリー作家が歴史小説を書くことにどれだけの違いがあるのか、あるいはそんな差などないのか、作品そのもの以外にも、そのあたりに興味があった。

読む前には松本清張や宮部みゆきの書いた時代物が頭にあったもんで、「所詮小説のスタイルでしかないのだから、そこまで大きく違わないんじゃないか」と考えていたのだけれど、結果としてはまるっきり別物だった。

これはサイズの合わない歴史小説の着ぐるみを着たミステリー以外の何者でもなかった。

断っておくが、「だから面白くない」と言いたいのではない。

本来は間に差も違いもないただの小説も、作品のカテゴライズを明確にすればするほど別物になってしまうという話がしたいだけで。

本作は時代小説、歴史小説を書きたいという欲以前に、ミステリーという一つの枠——堅牢に仕切られた囲いの中で歴史小説を書いたらどうなるかという試みに近いもののように感じた。

試みの結果としては、すでに確定した事実(史実)がある中にミステリーの構造を持ち込んで「事件を解決する」という王道の手法を振るうのはかなり難しいことのように思う。

その難しさはミステリーの要素が少ないということではなくて、現代風に理解しがちがミステリーのあり方——犯人や動機、手段もわからない事件が起こり、解決の糸口も見えない事件を探偵が解いていくという構造と、史実として存在するそれぞれの時代の常識とが素直に結びつかないところに難しさがある。

(以下、若干ネタバレ含みます)

本作では織田信長に謀反を起こした荒木村重への使者として有岡城に赴き、幽閉された黒田官兵衛が籠城中の有岡城内で起きた殺人の謎を解くというもの。

作中でも語られている通り、通常、敵方の使者は無傷で返すか、斬り捨てるかのどちらかで、幽閉されることは戦国の常識からも外れている。

荒木村重の常識外れの行動を逆手にとって、城中での意図不明の殺人の理由を解かなければならない状況を作り、「敵方」の黒田官兵衛との対話を通じて事件の意図を探っていくというのが本作のメインのストーリーだ。

だが、戦国時代の武将は大統領と軍部総司令官と最前線総指揮官と治安維持責任者とを兼任しながら外務大臣と厚生労働大臣と経産大臣まで兼ねるような忙しさなのである。籠城中であっても探偵などしている暇はない。何か揉め事があれば配下の武将に方針を明示して解決を指示するのが仕事なのだ。

作中では自らが動かなければならない必然性も提示されていたけれど、それにしてもそんなことをしていたら、他が疎かになるだろうと思ってしまう程度の必然性で、先年、荒木村重よりもはるかに強大な松永久秀を信長がどれだけのパワーで討伐したか、信長の配下だった村重はよく知っているはずで、そんな中、探偵業に精を出さなければならないとしたら、もっと切羽詰まった理由が必要というわけだ。

帯広告を見て、クローズドサークルに見立てた有岡城で、幽閉された黒田官兵衛が安楽椅子探偵のごとく推理を巡らすとか、一時的に城内へ解放されて事件解決へ向けて明晰な頭脳を働かせるもののように思っていたけれど、中身は全然違った。

歴史小説好きよりも、ミステリー好きの人の方が楽しめそうではあるけれど、そうなると今度は荒木村重の有岡籠城や石山本願寺と信長との関係など、ある程度歴史の知識が必要になるだろうし、これは誰がいちばん楽しめるのか、それが最大の謎のように感じてしまったのでした(つまらなくはなかったけどね)。

ぜひサポートにご協力ください。 サポートは評価の一つですので多寡に関わらず本当に嬉しいです。サポートは創作のアイデア探しの際の交通費に充てさせていただきます。