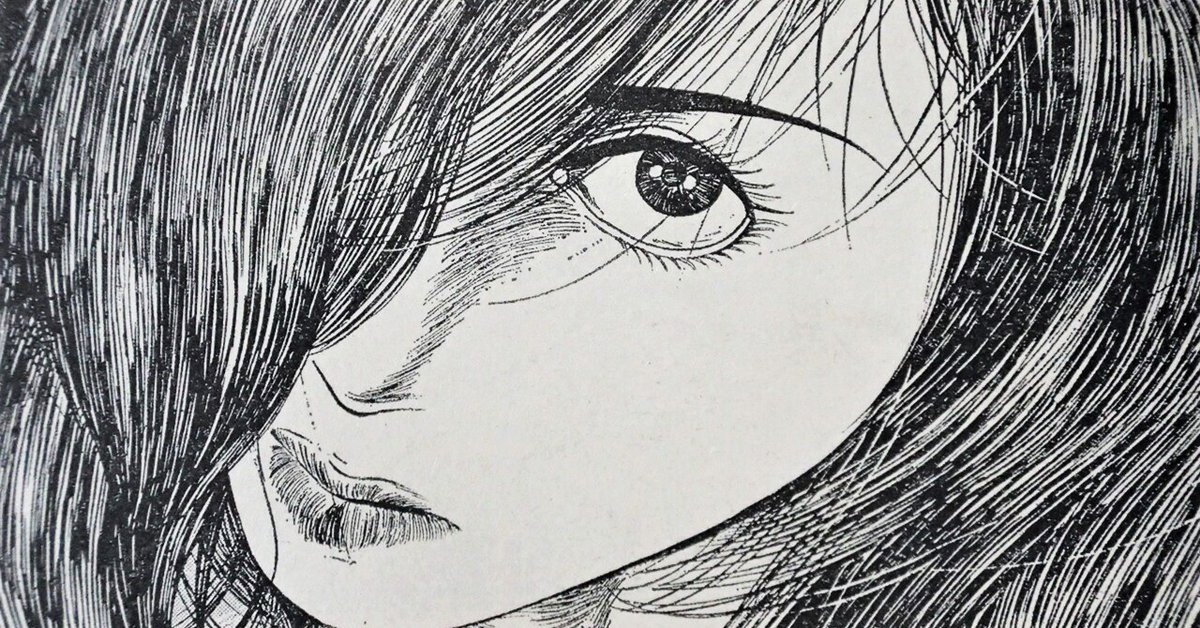

石井隆という監督について思うこと

今日は、ずっと書かずにいた石井隆監督について、書こうと思う。

書かずにいたというか、書けずにいたというか、

書きたいと思えなかったというのが本音だ。

敬愛する作家の死について

近頃、私の敬愛する映画監督の訃報のたびに、悲しい気持ちになる。その反面、「映画を見れば会えるから」と思う、ようにしている。

フィルム・イズ・フォーエヴァー。

言葉は綺麗だけれど、やはり、愛する作家の新作が見たい。

見たいと思ってしまうのです。

最近だと、マノエル・ド・オリヴェイラの死。

世界最高齢の映画監督が亡くなった、というニュースはチラホラ散見され、もちろん、特集上映も敢行された。

けれど、その追悼特集以来、劇場では殆どかからなくなった。

勿論、新作は出ない。

それから森崎東の死。

遺作となった『ペコロスの母に会いに行く』は、人生の記憶を描いた「最期に相応しい映画」なんて、評されたりした。そのたびに、死ね、って思ったけれど、たしかにその作品は、そう思ってしまいたくなるような傑作だった。

Eテレで、森崎東監督のドキュメント「記憶は愛である」という映像が放送されていたけれど、認知症に抗いながら、記憶の奥の奥をたぐるような姿が映しとられていて、思わず唸ってしまった。

ぜひ見てほしい。

とは書いたけれど、やっぱり新作は出ない。

そして、今回の石井隆。いやそれまでにも多くの監督が亡くなった。

亡くなるたびに、少しはニュースに上がったり、中には特集が組まれたり、雑誌には追悼文が載ったりする。

でも新作は出ない。やはり出ないのだ。

もう彼らが作る映画に、どんなに焦がれても、そしてそれをどんなに待ち望んでも、見ることは叶わないのだ。

私はその事実と、うまく向き合えないまま、向き合わないまま、フィルム・イズ・フォーエヴァーと叫ぶことはできない。

石井隆との邂逅

私と石井隆との出会いは、中学三年生の冬。東北のある民家に置かれたVHSがきっかけだ。詳しい経緯は、下の記事を見てほしい。

滝田洋二郎の『連続暴姦』の衝撃冷めやらぬまま、そのままの調子で、デッキに手を伸ばした私に訪れたのが、『天使のはらわた 赤い淫画』だった。

私が出会った石井隆は、脚本家だった。ネオンサイン、夜の雨、村木と名美、どれもが新鮮だったけれど、当時の私には、それが石井隆のコピーライトとは露知らず、監督の池田敏春映画を見ては、人魚伝説などに悶絶した記憶がある。

それから程なく、『ラブホテル』を見て、やはりここでも石井隆が脚本にクレジットされていて、そして『天使のはらわた 赤い教室』を見て、天使のはらわたシリーズへと進んでいくことになる。

『天使のはらわた 赤い眩暈』、『ヌードの夜』、『人が人を愛することのどうしようもなさ』、いろいろと見た。

そして、私の天命が定まった。石井隆と佐々木原保志のタッグは、それはそれは素晴らしくエロティックで、美しくて、そして悲しいのだ。

私は、石井隆映画を見て、佐々木原保志に会いたいと思い、大阪芸大の門戸を叩いた。きっと、「石井隆に会いたい」と思ったのなら、石井隆に会いに行っていただろうから、私は石井隆のファンではないと思われる。

けれど、私にとって、大きな存在だった。

石井隆が好きだということのどうしようもなさ

「石井隆が好き」

これは得てして、警戒すべきワードである。

この世界には、石井隆が好きだと語れる人間が五万といる。

だから私は、一度たりとも、石井隆が好きとは言ったことが無い。

「石井隆というより、佐々木原保志が好き」

私は常に、こう返してきた。

事実、そうなんだから、間違いではない。

勿論、『花と蛇』(撮影:柳田裕男)は、私が生涯で唯一ヌいた映画であるし、あまり話題には上がらないが、中原俊監督・石井隆脚本の『縄姉妹』なんてのは、素晴らしい映画だと思う。

実際、自分の映画でも、酷似した半ばパクリのようなカットも存在する。でも、それらすべてを、「佐々木原保志が好きだから」と、私は私を納得させてきた。

でもこうやって、書いてみると、私は、石井隆が好きなんだと気づかざるを得ない。

あの、名美に自分を投影してしまっている悲劇のヒロインぶった少女のように、そして、あの、ネオンや夜の街、雨、みたいなパッと見ても格好いい画面に憧れを持ってしまうバカな少年のように、そんな風に、「石井隆が好きだ」と気づく。気づいてしまう。

どうしようもないけれど、石井隆が好きだった。

亡くなってから、気づいてしまった。

もうその瞬間から何かが変わる。

石井隆の訃報を聞いたとき

石井隆の訃報を聞いたのは、ある夜だ。

その日は、浴びるほどに酒を飲んだ日で、家について、ようやく見たスマホに飛び込んできたのが、そのニュースだった。

「知ってましたか」

と、私は同僚の軽田さんにメッセージを送る。知らなかったようだ。

私はその日、ある違和感を持っていた。

「今日、飲みに行こう」

「はい、行きましょう」

「あんまり他の奴らは誘和なくていいからな」

「え?なんでですか」

「今日はお通夜だから」

その日の飲み会の誘い文句だ。

相手は、佐々木原保志(バラさん)だった。

てっきり、あまり人を呼ぶとお金がかかって仕方ないからだと思った私は、同僚の角山と軽田さんを連れて、飲み屋に入った。

その日は、いつものように映画の話で盛り上がった。

勿論、石井隆の話も出た。

「いつになったら、新作が見れるんですか」

「あー、早く見たいな。バラさん、あと10年は映画やってくださいよ」

「石井さんって、どういう生活してるんですか」

なんて、いつものようにあることないこと、騒ぎ立てて、盛り上がった。

バラさんもいつもの調子で、お酒を飲んでいた。

私は気づけなかった。

まさかその日、石井隆の死が公表されるなんて。

思えば、バラさんは飲み会の終わり際に、ある電話を受けていた。きっと、石井隆監督の件だと思う。そこからバラさんは、いつもとは違う雰囲気になったのは覚えている。でも、まさか……。

過ぎ去ってみれば、「今日はお通夜だから」という言葉には、そういう意味が含まれていて、石井隆の話題が出るたびに、少しぎこちない返答を返すバラさんの表情や、とある電話終わりの、少し暗めの表情から一転して、「バー!」と、大きく騒いだバラさんの目には、そういう感情が込められていた、と、分かる。

けれど、あの時、私は気づけなかった。

おこがましいけれど、もしかすると、サシで飲み会に行くべきだったのではないか、と先に立たない後悔ばかりが、私を襲った。

何十年と付き合った、監督とカメラマンという関係性の、きわめて特別な存在が亡くなった。そういう状況で、「早く新作撮ってくださいよ」と、言われた側の、その心中は、いったいどんなだろうか。

私はどれほど愚鈍で、無邪気なんだろうか。

浴びるほど飲んだにもかかわらず、酔いなんてものは、一瞬で冷め切ってしまった。真っ暗闇の世界で、届くはずのないごめんなさいを嚙み締めた。

石井隆が死んだ。

それは、私にとって、石井隆の映画が見れなくなったこと以上に、バラさんの映画が見れないかもしれない、という恐怖があった。

聞けば、最期の最期まで、新作を準備していたらしい。

きっと、こんなド田舎のバカ野郎なんかよりも、ずっと、ずっと、ずっと石井隆の新作を待ち望んでいたのはバラさんだ。

自分の最期の映画は石井隆がいい、そうまで言ってしまえるような人だ。きっと心の底から、石井隆を待っていた。

アフター 石井隆

訃報が日本中を駆け巡り、石井隆を知らない人にまで、届いたか届かなかったころ、私は改めて、石井隆を思い出した。

『人が人を愛することのどうしようもなさ』

この映画に彼のすべてが集約されていると思う。

私はつい先日、ようやくこの映画を見返して、そう思った。

石井隆が描いた物語は、世界は、感情は、すべてこのタイトルの通りだ。

どうしようもない愛を描き続けた作家は、どうしようもない悲しみを残して、どうしようもないところに飛び立った。

このどうしようもない愛を、私は信じたい。

どうしようもないけれど、どうにかしたくなる人を信じたい。

そして私は、石井隆を愛したどうしようもない私を信じたい。

天も哭け。

「天も哭け」で締められた、佐々木原保志の追悼文はこちらの号に掲載されている。ぜひ興味があれば読んでみて欲しい。

石井隆を忘れるなんて出来るはずない、と銘打たれた追悼特集ページには、これまでの石井隆のインタビューが再録され、同時に、盟友・飯島大介や鈴木隆之、佐々木原保志からの寄稿文が掲載されいる。こちらも読んでみて欲しい。

この記事が参加している募集

少しでも私のことを応援したいなと思って下さった方、そのお気持ちだけで励みになります。その上で、少しだけ余裕のある方は、サポート頂けますと幸いです。活動の一部に利用させていただきます。