#314 東近江市長の発言の裏に潜む本当の怖さとは

小・中学校における不登校児童生徒数は29万9048人と、前年度から22.1%も増え過去最多となったというニュースがあります。

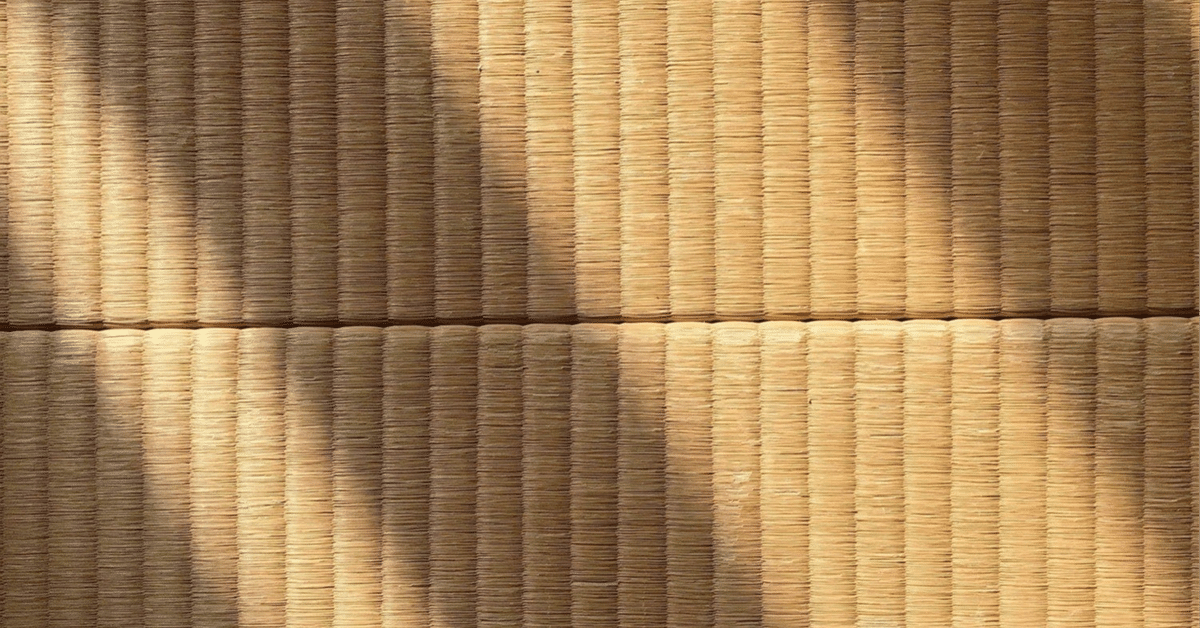

記事の中では、公立中学校教員の「窮屈で画一的な学校の空気をしんどいと感じる子が増えていると感じている」や元高校教師で、今は不登校専門家として活動している野々はなこさん(通称のんのん先生)は、「今の学校は、同じ硬い椅子に子どもたちを無理やり座らせようとしていて、多様な子どもたちに対応できていない」というコメントが紹介されています。

そんな中、私たちが求めるのは多様な学びの場。学校という場に馴染めない子どもたちの学びを保障するため、新たな空間が必要となっていると言えるでしょう。

滋賀県東近江市長の小椋清氏の発言が議論を巻き起こしています。

「子供の気分、感情で、『学校行く気になったから行くわ』、それで環境を整えないといけない、という解釈しかできない。(中略)。国がフリースクールの支援をしてくださいということになると、国がフリースクールに全部ゆだねる動きが出てきたときに、そもそも教育を受けさせる親としての責任や義務、教育基本法、学校教育法の枠組みが崩れるのではという危機感を持っている。」

「無理して無理して学校に行っている子に対してですね、『じゃあフリースクールがあるならそっちの方に僕も行きたい』という雪崩現象が起こるんじゃないか。」

「フリースクールって、よかれと思ってやることが、本当にこの国家の根幹を崩してしまうことになりかねないと私は危機感を持っているんです。」

「不登校になる大半の責任は親にある」

これらの小椋氏の発言に対して反論することはある意味では非常に容易ですが、私が感じる「怖さ」の本質は、彼が本気でそう思っているということと、彼の意見は、決して彼だけが思っていることではないということ。

人は自分の経験を軸に生きる。「三つ子の魂百まで」とはよくいったもので、特に自身が若い時の体験は良くも悪くも残り続けるものです。自分が苦労したことは、下の世代も感じなければいけないと思っている、まさにその典型なのかなとも思う。

彼と同じ思想を持つ人たちが、学校という学びの場を多くの児童・生徒から奪っているのだと強く感じるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?