邦人作曲家シリーズvol.1:湯浅譲二(Interview&text:小沼純一)

邦人作曲家シリーズとは

タワーレコードが日本に上陸したのが、1979年。米国タワーレコードの一事業部として輸入盤を取り扱っていました。アメリカ本国には、「PULSE!」というフリーマガジンがあり、日本にも「bounce」がありました。日本のタワーレコードがクラシック商品を取り扱うことになり、生れたのが「musée」です。1996年のことです。すでに店頭には、現代音楽、実験音楽、エレクトロ、アンビエント、サウンドアートなどなどの作家の作品を集めて陳列するコーナーがありました。CDや本は、作家名順に並べられていましたが、必ず、誰かにとって??となる名前がありました。そこで「musée」の誌上に、作家を紹介して、あらゆる名前の秘密を解き明かせずとも、どのような音楽を作っているアーティストの作品、CDが並べられているのか、その手がかりとなる連載を始めました。それがきっかけで始まった「邦人作曲家シリーズ」です。いまではすっかりその制作スタイルや、制作の現場が変わったアーティストもいらっしゃいますが、あらためてこの日本における音楽制作のパースペクティブを再考するためにも、アーカイブを公開することに一定の意味があると考えました。ご理解、ご協力いただきましたすべてのアーティストに感謝いたします。

*1997年5月(musée vol.7)~2001年7月(musée vol.32)に掲載されたものを転載

湯浅譲二インタヴュー

Interview&text:小沼純一

*musée 1997年5月20日(#7)掲載

故武満徹氏がサントリーホール十周年記念のために委嘱されていた作品を断念し、かわりに湯浅譲二氏に新作を依頼するよう話をされたのは、亡くなる10日ほど前のことだったという。依頼を受けた湯浅氏は、既に決まっているヴァイオリン協奏曲というフォームをどう生かすかを考えていた矢先、ほぼ半世紀近くの長きにわたって音楽について語り合ってきた親友を失うことになってしまった。湯浅氏はこうして新作を「イン・メモリー・オブ・武満徹」として筆を進めることになるだろう。《ヴァイオリン協奏曲——イン・メモリー・オブ・武満徹》はこの三月に尾高賞を受賞。インタヴューは受賞発表以前に決まっていたのだが、スケジュールの関係で後にのびてしまったため、まずこの受賞へのお祝いを述べさせていただいた。

***

70年代にオーケストラのための《クロノプラスティック》で尾高賞を受賞されたとき、多分に衝撃的な出来事だったのを記憶している。というのも、尾高賞はそれまでアカデミック作品に贈られるものと相場が決まっていたからだ。この湯浅作品からかなり毛色が変わり、翌年は柴田南雄の《コンソート・オブ・オーケストラ》、以後武満徹や松平頼暁といった人達の作品がつづくようになる。湯浅氏はこの作品の後、78年に大作《オーケストラの時の時》を完成、81年にカリフォルニア大学サンディエゴ校で教鞭をとられるため渡米された。

湯浅(以下Y):「《クロノプラスティック》と《オーケストラの時の時》はつながっているんです。前作で出来なかったことをもっと敷衍して後者でやっているわけです。時間空間のランダムな分布をコントロールするということと、真っ直ぐな音ではなく、曲がった音でつくってゆくというのを、前作でもやっているのだけれど、後者でもっと大掛かりに試みた。時間空間の構造的な部分を自分が出来るかぎり最も複雑なかたちでやろうとしたのが《オーケストラの時の時》です。これを何回か聴いてみて、自分で納得がいったので、そこから、おなじことをやるのに、もっと音を少なくして表現できるような方向に向かおうとしたわけです。こういう変化はアメリカに行く行かないとは関係がありません。アメリカに行く1年前に《芭蕉の情景》を、そして滞米中に《透視図法》《啓かれた時》《始原への眼差》といったオーケストラ作品を書いているのですから、つながっているのです。」

アメリカに滞在されたことで変化を感じられることがあったのだろうか。

Y:「カリフォルニア大学のサンディエゴ校というのは現代音楽が盛んだということで知られていますが、実際に活動が盛んなのは大学の中だけです。少しは街中でやることもあるし、一般のひとが大学のコンサートに来ることはあるという程度。古典ばかりをやっていたサンディエゴ交響楽団というのがありましたが、それも最近漸く潰れた(笑)。大学と社会との関わりはあまりないのです。

帰国して周囲の状況が変わっていると感じてはいますね。いまの若い人達はとても有望です。日本の若い演奏家たちは一生懸命現代音楽をやるし、古典も現代もおなじようにやっている。これは素晴らしいことです。それに洗練されてきています。作曲家でもそうです。伊佐治、権代、猿谷といった世代の人達は、日本のアカデミズムが取り入れてきた語法で作曲し、直接ヨーロッパやアメリカに結びついています。翻訳文化ではないかたちがでてきたと言えるでしょう。日本では現代音楽のクリシェで書くと評価されるという風潮があります。音楽を技法の歴史として捉えることは達者だけれども、それで一体何をやるかというのが問題ですよね。だから僕は音楽だけじゃなくて、音楽以外の自分が好きなことをなんでもいいから同時に深く追求することによって自分の世界を深化させなさいと、また平均的な語法を如何にうまくつかって現代音楽らしいひびきを作りだしたところでそれは空しいものだとつねに学生に言っているわけです。」

湯浅氏の作品ではしばしば言葉に対する問いかけがある。《ヴォイセズ・カミング》、《問い》、《呼びかわ詩》、そして個人的にとても好きでショッキングであった《擬声語のためのプロジェクション》。

Y:ちょうど昨晩東京混成合唱団のコンサートがあって、今年は一柳作品だったけれども、来年は僕の作品をやりたいと田中信昭さんが言ってくれたわけです。で、何をやるのがいいかということで、僕は《擬声語によるプロジェクション》を是非にと提案しました。これは一度しかやっていないのです。どうも不真面目に書いていないように思われるらしい。言語の追究をやってきて、擬声語・擬態語というのはシニフィエ/シニフィアンの世界じゃなく、それらが一体化した、音そのものが意味だというとても特殊な世界です。それはつまり音楽と言語が一体化している。それで僕はやっているのに、なかなかわかってもらえない(笑)。

擬声語・擬態語・擬音語というのは、言葉自体が音響を表わしていたり様相を表わしていたりします。それを使って抽象的な音楽を書こうと思いました。ところが、意味があるものだから、聴き手は妙に(意味を)関連づけて聴いてしまったりするわけです。作曲の時点でも全くそういうものがなかったとはいえませんけれど。抽象的なというのは、ミュージック・コンクレートを考えてみるといいかもしれません。これは鳥の泣き声、あれは猿の鳴き声とわかっててもそれを変形しきますよね。そうして抽象的な音響としてミュージック・コンクレートがつくられるわけです。それとおなじように、擬態語・擬声語に意味があっても言葉の音響が醸しだす或る種の表現というものを僕は抽象的に使って音楽を作ろうと考えたのです。もうひとつは、出だしがピン・ポン・カン・ドンとなっているのですが、言葉自体が音程を指定しているわけです。ピンがドンより低いということは絶対にない。そうすると擬声語を集めてくること自体がもう半分作曲をやってることなのです。それからこういう作曲をしようと思うと、そうしたものに合う擬声語を集めてくるという作業になります。これはすごく面白い経験でしたね。

ただ大人に演奏してもらうとどうしても既成概念でものをみるので、ヘンに歌にしてしまったりして、言葉の存在感がなくなって、それはいやだなと……そのあとで子供のために《オノマトペによるうたあそび》というのをやったのですが、こちらはすごく生き生きとやっていましたっけ。」

芭蕉のシリーズもかなりの数を書かれているがなぜ芭蕉なのかについて尋ねてみた。

Y:「芭蕉の俳句や世阿弥というのは、音楽が僕の中で発生してくる源初的な時点と関わりがあるのです。以前から原始宗教や禅の本を読んでおり、実験工房でもケージが来る前に、佐藤慶次郎と僕は鈴木大拙を読んだりしていた。そういう一連の関連で見ていくと、世阿弥も芭蕉も禅の濃い背景の中から出てきたと言っていいと思うのです。ですからそこで結びついているというのはあるわけですが、芭蕉の俳句と自分の作品ということでいえば、俳句を音楽化するのではなくて、芭蕉がその俳句を発句したときの場と僕が音楽を発想するときの場が一致するところで音楽を書こうと思っているわけです。芭蕉は「私」自身をうたっているわけではないですよね。宇宙と人間の一体化であるとか、一種の畏怖の感情、そういう世界から音楽が生まれてくるような……。嬉しかったのは、ドイツの新聞評で、天体の運行のような音楽だと書かれたことですね。普遍的に伝わるものは伝わるのだと。」

最近の湯浅作品にはいくつかのコンチェルト風の作品があるが、コンチェルトと題されてはいてもけっして二項対立的なものではないのに気づく。こうした作品について尋ねる。

Y:「昔から実験工房の仲間と言っていたことは、二項対立みたいなのはできないなということで、誰もコンチェルトを書こうなんていう気は持たなかったですね。だから僕もどうやっていいかわからなかったのですが、70年代にソロの曲を沢山書いたのです。ソロを書いていると宇宙に対して人間そのものだという気がするのです。《啓かれた時》では、ヴィオラは人間で、オーケストラは宇宙であるというような感じがしてきたりしました。西洋風の「競争する」という気がまるで僕などにはまるでないですね。

サントリーホール十周年では「コンチェルト」というのを書いてくれと言われたわけで、最初からついてたわけです(笑)。武満が生きているうちにはコンチェルト、ましてやヴァイオリンで書こうとなど考えていなかった。ヴァイオリンというのは音が高すぎてヒステリックなんですよ。ですからどういうふうに書こうか考えているうちに武満が亡くなってしまった。それでこれは彼への追悼曲にしようと思ったわけです。その時点ではオーケストラもヴァイオリンのソロもどうでもよかった。一緒になって一つの曲を書こうと思った。だからますますコンペティティヴなつくりにする気はなくなり、「In Memory of Toru Takemitsu」を書くのにヴァイオリンもソロでいる、オーケストラもあるというぐあいに、全体でひとつのものとなるのを書こうとしたわけです。白状しちゃうと、何回かヴァイオリンがなくてもいいのになあと思ったり、でもソロがいるんだから遊ばせておくわけにはいかないと一生懸命ヴァイオリンを書いたところがあったりします、だから逆にほとんど弾きっぱなしになってしまったけれど(笑)。なんでもないところで書けばヴィルティオジティとか新しい技法の開発とかを全部含めてやったと思うのですが、そういうことは全くなくて、ただ追悼曲を書こうと……。書いているうちに僕の武満へのおもいというのもありますし、それを音楽でどう書くというのではないですが、やっぱり抽象的な音楽を書いていてもどこかにじみでてくるところがありますね。僕のなかではひじょうに異質というか、生の人間性とでもいうべきものがちょっと出ちゃっているかもしれません。それで皆さん褒めてくださるんじゃないかと思うんですけど(笑)。」

実験工房

世の中には「捧げる」という作品が数多いが、果たしてこの行為は一体どういうことなのだろう。誰が・どういうふうに・何を捧げるのだろうか。湯浅氏の見解では……

Y:「大きく言えば僕自身のコスモロジーがあらわれてくるといえるかと思うのです。過ぎてゆくものへの無常感というのをひしひしと感じていたのだなと。

これは武満という親友が亡くなったということがきっかけではあるけれども、人間の力ではどうにもならない時の無常感というのを感じるときがありますよね。僕はそれを書こうと思ったのです。書いていると武満への懐かしさというのもときにはでてくるし、かなり下部構造をしっかり作っていても、ときにヴァイオリンのうごきが半音さがったりすると、なにか悲しいなあとか感じたりしますよね、そういうものがないまぜになっている。ですから僕が直接に武満に問いかけているとかというようなものよりはちょっと引いているとは思いますが、それでもなにかしら訴えてくるものがあるのかもしれません。それから無常感に対する僕の気持というのが一番出ていると思いますね。

コスモロジーというのは表現されるものではなく、立ち現われてしまうものでしょう。僕は反映として音楽があると言っているのですが。ひとそれぞれのコスモロジーは永久に同じままつづくわけではないのだし、そのコスモロジーが変わっていくことによって、音楽も変わっていく、そういうことなのだと思います。」

(取材協力:ソニークラシカル)

■湯浅譲二プロフィール

1929年福島に生まれる。ほとんど独学で作曲を学び、総合的グループ<実験工房>を結成。67年電子音楽“イコン”で独自の世界を確立、72年“クロノプラスティック”で尾高賞、芸術祭大賞を受賞。“ヴァイオリン協奏曲−イン・メモリー・オブ 武満徹”は、97年尾高賞受賞。

https://www.tokyo-concerts.co.jp/artists/joji-yuasa/

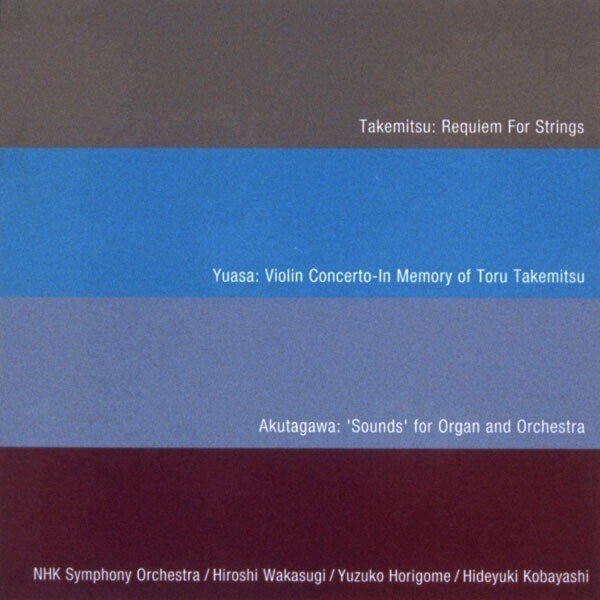

CD

サントリーホール10周年記念コンサートより

湯浅譲二:ヴァイオリン協奏曲武満 徹:弦楽のためのレクイエム芥川也寸志:オルガンとオーケストラのための「響」

若杉 弘(指揮)、NHK交響楽団

堀米ゆず子(ヴァイオリン)小林英之(オルガン)

[SONY RECORDS SRCR 1777]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?