千野栄一『外国語上達法』の「二十数冊のギリシア語練習問題」は実在するのか?

「ケーギのギリシア語練習問題集」

先日何の気なしにギリシア語の高津春繁先生のWikipedia記事を読んでいたのですが、その「逸話」の欄に千野栄一先生の『外国語上達法』からの引用が載っていました。

『外国語上達法』は名著とされていますが、色々な言語学者の語学ビックリ人間エピソードが載っていて、エッセイとしても面白いです。その本の中に、個人名が出てくるわけではないのですが、高津先生のものとされるエピソードがあるようです。このくだり自体は読んだことがあるのですが、高津先生の話だとは知りませんでした。

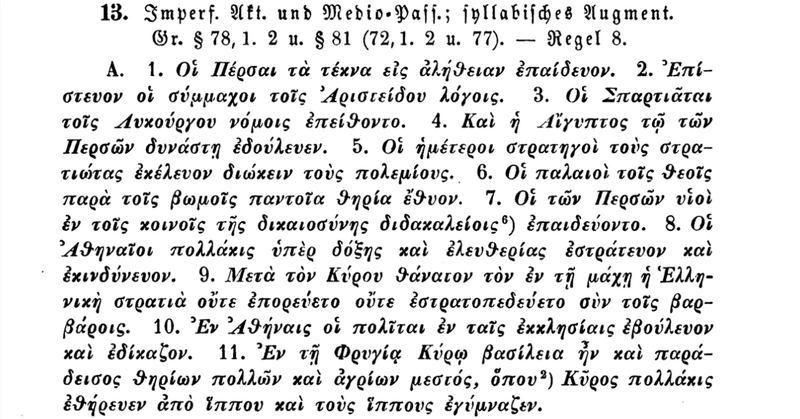

それによれば、「S先生」(=木村彰一先生)曰く、アドルフ・ケーギという人が出しているギリシア語の文法書には、「簡約」版と「原典」版があり、そのそれぞれに練習問題集がついているとのこと。

千野先生は「簡約」版の方の練習問題の方は所持していると書いています。そちらは『ギリシア語練習冊』(Griechisches Übungsbuch)という名の二巻本だそうです。そして、木村先生の話として、「原典」版の方には「二十数冊の練習問題がついている」こと、そして高津先生がそれを「あげた」(=最初から最後までやりきった)というビックリ人間エピソードが紹介されています。

うわあ、二十数冊って途方もない量だな。そんな本を出版する方もやりきる方も意味がわからないよ、と思ったのですが、Wikipediaをよくよく見ると、このエピソード、Wikipedia記事の執筆者によれば、「ドイツ語版WikipediaのAdolf Kaegiの「著作」の項では、簡約版文法は挙げられているものの、原典版とみなしうる文法書も二十数冊の練習問題集も見当たらない」とのことです。なんだか急に暗雲が立ち込めてきましたね。

わたしは一応研究者の端くれなので、こういう文献を探すのは得意です。しかも最近『ギリシヤ語四週間』を「あげて」以降、個人的にギリシア語熱が高まっているので、この際だからちょっとどういう感じか拝んでおこうと思いました。というわけで、この「ケーギの二十数冊のギリシア語練習問題集」が実在するのか、実在するとしたらどんな感じなのかを調べることにしました。

「原典」版が実在するかの検証

まずはドイツ語版の該当ページを確認してみます、すぐに目についたのは、普通に著作一覧があることです。早速リンク先を確認してみましょう。まずはWikisourceから。

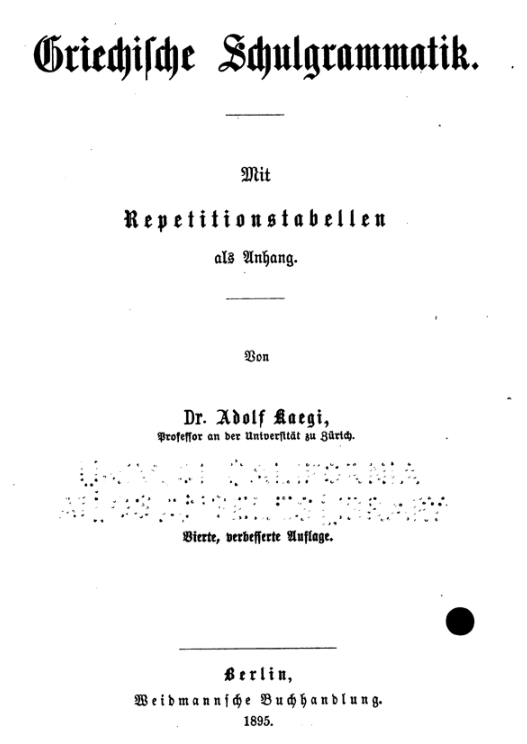

…フツーにありますね、「原典」版に相当するであろう『ギリシア語学校文法』(Griechische Schulgrammatik)…。

というわけで、特に手間取ることなく該当書籍が発見できてしまいました。そしてとっくに著作権が切れているのでGoogle Booksでダウンロードできます。これ↓が「原典」版です。

「二十数冊の練習問題」が実在するかの検証

次に気になるのは、「二十数冊の練習問題」の方です。

ケーギの著作一覧を見てみると、千野先生が「簡約」版の練習問題として挙げている『ギリシア語練習冊』の方は載っていることがわかります。ただし、二巻本ではなく三巻本だと書いてあります。

原文を拝むべくインターネット上でダウンロードできないか調べてみたところ、最初の二巻についてはGoogle Booksで検索すればダウンロードできましたが、最後のドイツ語→ギリシア語作文の巻は見つかりませんでした。東大でも最初の二巻しか所蔵していないようです。千野先生の誤認というよりは、第三巻がそもそもあんまり流通していなかったということなのかもしれません。

一方で、「原典」版の「二十数冊の練習問題」に相当する本は、探しても見つかりません。いくら探しても二巻ないし三巻からなる『練習冊』が出てくるだけです。

じゃあ「二十数冊」とは何なのか。

結論から申し上げるとどうも木村先生の誤認か誇張、もしくは千野先生の記憶違いと考えるほかなさそうです。

まず調べていく過程で出てきた情報として、「簡約」版が出版されるに至った背景に、当時のドイツ(プロイセン)がギリシア語のカリキュラムを縮小しようとしていたことがあるそうです。なのでケーギのもの以降に「二十数冊の練習問題」なんて大層なものを備えた教科書が出版された可能性は限りなく低いです。

また、ケーギの文法は超ベストセラーだったようなので、ケーギのもの以前の教科書についていた「二十数冊の練習問題」が高津先生の時代の日本に来ていた可能性もあんまりないでしょう。

そして、「簡約」版の英訳の序文に「ケーギの練習問題には独特の特徴がある」的なことが書いてあります。なので木村先生に限っては別の人の練習問題をケーギの本についていたものだと誤認していた可能性も限りなく低いでしょう。

最後に決定的な点がひとつ。当時の雑誌に載っていた西洋古典関連の出版物目録を調べてみると、少なくともケーギの名義で出版されている『練習冊』は、千野先生が言及している二巻(か三巻)のものだけでした。

以上のことから、「ケーギの『原典』版についている二十数冊の練習問題」の実在はほぼありえないと結論づけざるを得ません。おそらく木村先生の誤認か、誇張か、千野先生の記憶違いでしょう。

だけれども、二巻本ないし三巻本を「二十数冊」だと誤認するなんて有り得るんでしょうか。「二十数冊の練習問題は実在しない」までは結論としてしまって良さそうなんですが、この「二十数冊」という数字がどこから出てきたものなのかは謎です。伝言ゲームの産物なのか、あるいはもっとちゃんとした由来があるのか…。少なくともわたしが今回調べた限りでは、この部分は分かりませんでした。

いずれにせよ、「ケーギの練習問題」は「簡約」版と「原典」版で共通の三巻本で、よく流通していたのがそのうちの二冊だというのが真相のようです。

時系列の検証

「二十数冊の練習問題」が考えにくいという結論に至った根拠をもうひとつ紹介します。それがケーギの著作の出版の時系列です。今回のプチ調査の結果としてわかった時系列は以下の通りです。

1884年 「原典」版が出版

(プロイセンの政策でギリシア語のカリキュラムが縮小)

1891年 『練習冊』第1巻が出版

1892年「簡約」版が出版

1895年 『練習冊』第2巻が出版

1906年に『練習冊』第3巻が出版(らしいが未見)

この時系列を見てみると、「簡約」版よりも『練習冊』第1巻の方が出版が先行していることがわかります。つまり、『練習冊』は本来「原典」版に付属するものだったと考えるのが妥当でしょう。当時の雑誌の新刊の欄を検索してみても、これら以外にそれらしき二十数巻本の『練習冊』が出版されたという情報はありませんでしたし、やはり「ケーギの二十数冊の練習問題」は実在しないという結論になりそうです。

『ギリシア語練習冊』の中身

また、今回は、千野先生が言及していた二巻ないし三巻本の『ギリシア語練習冊』の第一巻と第二巻がGoogle Booksからダウンロードできました。著作権が切れているので誰でも検索すればダウンロードできます。

肝心の中身はというと、こんな感じです。『学校文法』の該当セクションが最初にあって、それに合わせた練習問題が羅列されています。『ギリシヤ語四週間』の場合とそう変わりない構成ですね。

うん、マジで『ギリシヤ語四週間』と形式に相違ないですね。むしろ古川先生はこれを参考にして『ギリシヤ語四週間』を作ったのでは、と思えてくるレベル。

『ギリシヤ語四週間』の場合と同様に、徐々に選文を読ませるようになってきます。

そして、徐々に作文の比重が増えてきます。流石にこの量の独→希の作文はやる気にならないです。

一通り見てみた印象としては、作文の量を除けば『ギリシヤ語四週間』と難易度的には大差ないという感じでした。

訳読の原典はざっと流し読みした感じだとアッティカ方言のものしかないようです。「原典」版の『学校文法』を見てみても、アッティカ方言以外にまとまった量の解説があるのはホメロスのギリシア語とヘロドトスのイオニア方言だけで、サッポーの方言は言及されていないようでした。だから「すぐこれがサッフォーのギリシャ語か(…)分かるようになる」というのはやはり木村先生の誇張か千野先生の記憶違いでしょう。

結論

まとめると、以上のプチ調査でわかった結論としては、千野先生の書籍の高津春繁先生のエピソードに登場するケーギの文法書の「原典」版は確かに存在しました。しかし、その「二十数冊の練習問題」はおそらく実在せず、誇張か記憶違いであるように見えます。

「原典」版についている練習問題なるものはおそらく実在しません。練習問題は「簡約」版と「原典」版で共通の二巻ないし三巻本で、出版時期をみても、当時の出版物一覧を見ても、その実在を示す証拠は出てきませんでした。なので、高津先生が「あげた」のはおそらく二巻本か三巻本の『ギリシア語練習冊』(千野先生が所持していたものと同じ)だったのではないでしょうか。

次に、「練習問題」の中身ですが、少なくともざっと見た範囲では「サッフォー」は登場しません。ルキアノスやプラトンからの引用はあるかもしれませんが、どの選文がだれの著作かみたいな情報は少なくとも本文中には載っていないようで、選文から自分で出典を調べる必要がありそうです。だから「紙に書かれた断片を見ても、すぐこれがサッフォーのギリシャ語か、ルキアヌスのものか、プラトンのものか分かるようになる」ことはないでしょう。こなせばギリシア語力がゴリゴリつくのは間違いないでしょうが、培われるのはこういった種類の力ではなさそうです。

実際にこの「練習問題」を全部真面目にやり終えたとしたら、おそらくギリシア語作文の能力はとんでもないことになっているでしょう。ただ、わたし自身が1人で『ギリシヤ語四週間』をやった時に痛感したのですが、作文は採点してくれる先生がいないと効果がガタ落ちします。しかもこの本には多分解答篇がありません。したがって、先生なしで1人でこの本をやり終えるのは、物理的には十分可能だという印象ですが、実際に十分な学習効果を得るのはなかなか難しいのではないかと思います。

以上のことをまとめると、こんな感じになります。

・「原典」版にあたる『ギリシア語学校文法』という本は実在する。

・「二十数冊の練習問題」に相当する本は実在せず、千野先生が本文中で言及していた二巻本ないし三巻本の『ギリシア語練習冊』が「簡約」版と「原典」版に共通する練習問題らしい。

・『練習冊』は最終巻以外はGoogle Booksからダウンロード可能。

・『練習冊』は「紙に書かれた断片」から著者を推定する能力を培うような本ではない。

・千野先生の書籍にある高津先生のエピソードは、大筋は事実かもしれないが、細部にはだいぶ誇張がありそうだ。

なおわたしですが、『ギリシヤ語四週間』を四週間で「あげた」直後に、四週間で退治された本の祟りと思しき謎の高熱で二日間ダウンしたので、しばらくギリシア語関連でこういう練習問題はやらない予定です。次はLoeb Classical Library Readerをやろうと画策してます。

昨晩から突然熱が出ていて一晩中眠れずダウンしていました。四週間で倒された『ギリシヤ語四週間』の祟りか、あるいは提出されてから一日で20人分の卒論口頭審査をやったからか...

— 大山祐亮(Yūsuke ŌYAMA) (@Yusuke_OYAMA_) April 25, 2024

次はネオ高等遊民さんの動画を見て数年前に買っていたコレで一日一撰文チャレンジをしようと画策していたのですが... pic.twitter.com/ZYoXEhYSMc

『ギリシヤ語四週間』の四週間チャレンジのくだりはこちら↓からどうぞ。この直後に別のツイートがバズったりして、本当にてんやわんやの一ヶ月でした…。

なんだかんだで5000文字近く書いてしまったので、今回はこのくらいにしておきます。では、また来月お会いしましょう。次回の内容は未定です。

おまけ:19世紀ドイツの「これは読んどけ必読ギリシア語文献」

最後に、調べていく過程で判明した、19世紀末のドイツのカリキュラムで読むことが必須とされていたギリシア語文献をここにメモとして残しておきます。

クセノポンの『アナバシス』、『ギリシア史』、『ソクラテスの思い出』

プラトンとトゥキディデス

デモステネスの『オリュントス情勢について』と『ピリッポス弾劾』

ヘロドトス、ホメロス、ソポクレス

普通はこれに+ルキアノス

アリストテレスはないんですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?