高校野球 2014→2021→?

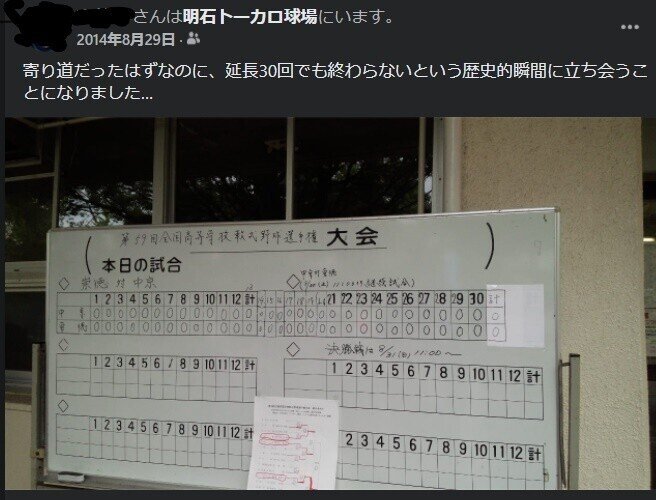

7年前の今日、私はここにいました。

この時は旅程の都合で50イニングのうち16~45回(金・土曜)を現地で観戦。準決勝は翌日の午前中の5イニング目で決着し、午後に決勝が行われたのでした。

翌年から軟式の選手権では延長13回からのタイブレークが導入され、硬式(甲子園大会)でも2018年から同様になりました。(今大会から決勝でも適用)

7年前は今夏の甲子園ほど悪い意味では騒がれなかったと思いますが、今回はそうもいきませんでした。少々本筋から逸れたところでは「オリンピック・パラリンピックにあれだけ反対していた朝日新聞が…」という批判もありましたが、最大の問題は悪天候でした。実に、本来の開幕日からの21日間のうち5日が全試合中止、2日が一部試合中止となったのです。試合数で言えば、中止は21、ノーゲームは2… 今大会から準々決勝前にも休養日が設けられるはずでしたが、準決勝前を除く休養日2日はカットされることになりました。一方で、今大会は延長戦が2試合しかなく(いずれも10回で決着)、準々決勝3試合を含む8試合が9回サヨナラとなったのは奇跡とさえ言える不幸中の幸いだったのではないかと思います。

仮に2校の不戦敗がなければ、日程はもっと延びたかもしれません。現にこういう想定も登場したほどでした。

無事に4試合を行なえた15日(日)も、第1試合が2時間遅れになった影響で第4試合が21時40分終了という史上最も遅いゲームセットとなったり、19日(木)は第1試合ノーゲーム、第2試合中止、第3・4試合は開催という変則措置となったりもしました。

また、1回戦屈指の好カードと言われた東海大菅生-大阪桐蔭(17日)が降雨コールド決着となって批判にさらされたのも大きな出来事でした。(球審にタオルを渡したりした桐蔭の選手の粋な行動も話題になりましたが)

先述したノーゲームについても今後議論が起こりそうです。

7年前の軟式では、「継続試合」であるがゆえに一度交代すると再出場できないことがネックとなりましたが、硬式・軟式の違いがあるとは言え7年後にこのルールが救世主のような扱いをされているのは不思議なものだなぁと思ってしまいます。

蛇足のような気もしますが、7年前と今回のもう一つの共通点は「8月最後の日曜日に決勝が行われた」ということでした。

今後の大会の在り方については以前の記事でも若干触れましたが、もう少し踏み込むと大会序盤の会場は甲子園以外の数会場に分散するしかないのではないかと思います。分散したとしても同じ関西圏ですから、雨天中止がどこか1ヶ所だけということは起きにくいかもしれません。しかし、試合唱歌の速度のメリットは中止時のデメリットを大きく上回るんだろうと思います。平等性を考慮すると、ドームは使えないんじゃないかと思います。各府県最大級の屋外球場(もちろん甲子園は除く)で3回戦までを行い(開会式は甲子園で)、準々決勝以降を甲子園で行なえばいいのではないでしょうか。

男子硬式でゴタゴタが続いた中で、甲子園史上初の出来事は爽やかな風のように感じられました。

第25回目(四半世紀)の節目に、高校女子硬式の決勝が行われたのです。実は、このスクショを撮ったのは偶然のタイミングでしたが、打席に立っていた松本安純選手は新潟出身だということを直後に知りました。松本選手はこの第一打席で記念すべきヒットを放ち、最終的に2打数2安打1犠打(凡退なし)の活躍でした。

9/18追記:それどころか、新発田出身であることが判明(驚)

新発田出身の高2、聖地に名刻む 全国高校女子硬式野球 甲子園で初安打|新潟日報モア ※会員限定記事

しかし、優勝したのは神戸弘陵でした。

ひとまず、ご報告です!

— しまのあゆり (@ayuri022089) August 23, 2021

日本一になることができました!

大会を通して、たくさんのサポート、そして応援をありがとうございました。 pic.twitter.com/cP2a7ILIw2

スコアボードの写真が綺麗に写っているのでキャプテンのツイートを貼りましたが、この島野選手は2人の兄に続いて甲子園の舞台に立ったそうで、すごいなぁと思います。

試合前のこんな風景も話題になっていました。

こんな円陣見たことない pic.twitter.com/z5EbNEyhpA

— マイナー野球を愛する私 (@kabatotto34) August 23, 2021

男女のルールの違いについてはこちら。背番号が自由なのはいいなぁと思います。

正直言うと男子軟式の決勝も甲子園でやらせてあげてほしいなぁと思ってしまいますが^^;、今回女子野球の魅力に高校球児やファンが気づくことによって、いい影響がもたらされてほしいと思います。

あとは、(高校)女子野球の競技人口の拡大にも期待させられます。高校の全国連盟のHPによると、現在の加盟校は29都道府県43校だそうです。

地元贔屓な話をしてしまうと、今春の選抜大会は新潟市の開志学園が優勝しました。来年はぜひ甲子園の舞台に立ってほしいものです。

さて、話を男子に戻します。ベスト8を西日本勢が独占したことがまず話題になりました。

そして、準々決勝で北信越・中国・四国勢が敗れた結果…

読売の見出しで指摘されている通り、今回は地の利がかなり幅を利かせたのではないかと思います。近畿勢は近畿勢で移動が大変だったんじゃないかと思いますが…

一昨日は5時学校集合。甲子園まで来て雨天中止でトンボ帰り。

— 近江高等学校吹奏楽部 (@ohmi_brass) August 19, 2021

昨日は4時学校集合。雨天中止で草津SAでトンボ帰り。

今日は4時学校集合。只今、雨のため試合中断中😢。

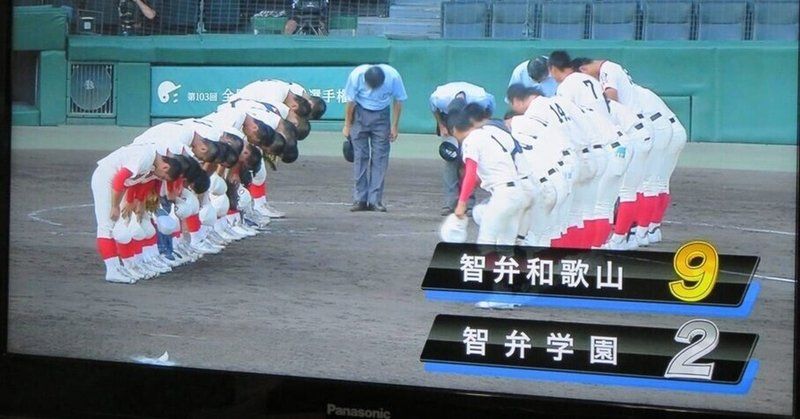

そして今日の決勝は智弁対決となり、見出し画像の通りのスコアで決着がつきました。智弁和歌山は21年ぶり3度目の優勝ということですが、21年前というのは私が野球ファンになるきっかけとなった大会でした。こちらの記事に詳しく書いていますが、地元から出場した新発田農業が1回戦で和智弁に4-14で敗れたのです。(著作権のことが頭をよぎりますが、まさかこの試合の映像があるとは…)

そういう意味で感慨深い大会になったんだと、終わってから気づきました(^^;;

2021年夏の甲子園

— しゅーきち(沖縄の人) (@shu_ki_chi_) August 28, 2021

今後更新不可能な出来事で打線

1遊 4強全て近畿

2中 最多勝監督の孫が眼前で本塁打

3一 高嶋一族全員安打(茂雄、奨哉)

4捕 決勝戦智辯対決

5投 完全試合未遂2回(當山、渡邉)

6右 準々決勝サヨナラ3試合

7二 4者連続代打成功

8左 21時40分試合終了

9三 1年生逆転サヨナラ弾

2000年

— あゆさわ (@Ayusawa_sagami) August 29, 2021

センバツ優勝、相模

夏の選手権優勝、智辯和歌山

2021年

センバツ優勝、相模

夏の選手権優勝、智辯和歌山

偶然って凄いですね笑

こうして、いい意味でも?悪い意味でも波乱続きだった今大会がようやく終わりました。あまり言及しませんでしたが、言うまでもなくコロナの影響で観戦可能者が制限される大会となりました。しかも、期間中の19日に兵庫県に緊急事態宣言が発出されたため、22日からはブラスバンドやOBも観戦できなくなってしまったのです。

来年の夏は、コロナの状況も大会の運営も改善された上で大会が開催されてほしいと心から思います。

最後に、言及していた軟式にも触れて…と思ったところ、まさかの「大会未了」でした(汗 元々明日決勝が行われる日程だったようです。新学期のことを考えると、もう少し前倒しした方がいい気がしますが(^^;;

これで、個人的な夏休み最終記事を終わります。

より多くのアウトプットをするためには、インプットのための日常的なゆとりが必要です。ぜひサポートをお願いしますm(_ _)m