僕がキナリ杯で“読書が趣味”な女性と「恋活」するための書評7選

■#キナリ杯 を舞台に恋活を行おうと思う。

構想としては以下の通り。

①キナリ杯で書評を書いて受賞する

→②未来の恋人の目に届き、連絡がくる

→③お付き合いする。

シンプルイズベスト。すごい。完璧すぎて自分が怖い。

しかも賞金をいただけたらはじめのデート代に全部突っ込める。

もうちょっと詳しく言うと、ちょっとだけマニアックな読書の趣味を持つ僕が、同じくちょっとマニアックな本が趣味なひとを探している。

特に好きな本の書評を書いたので、読んで「ピン」と来た人はお互いめったにいない貴重な人だと思うし仲良くしちゃいません?

っていうやつ。

ちなみに、僕の(いわゆる婚活アプリに書かれそうな)プロフィールは記事の最下部にあるので、そこまで一気にスクロールする過程で1つか2つ書評を読んでいただけると。

書評の数は7冊分となっているが、最近周りで流行ってる【ブックカバーチャレンジ】がいつ自分に回ってくるかな?って1カ月くらいソワソワしてたけど全然回ってこなかったからここで書いているってわけでは別にない。

⓪なんで書評で恋活?

■きっかけには先人がいる

①Google Adwordsで彼女を募集

→②見つかる

という、最高にイカした事例。さすが先人、シンプルさが際立っている。

最近はテクノロジーも社会情勢ももうちょっと複雑になっていて、男女の晩婚化の一因として、選択肢が広がりすぎてもう選べない!ってなっていってるらしく、そりゃ個性を重視しているこの世の中、個性同士がピッタリ合っている人が見つかることなんて普通に生活していればありませんよね。

犬も歩けば棒に当たるのはそうかもですが、こちとら棒であれば何でもいいわけでもなし、人生短しなわけだし、ちょっと効率的なやり方をしたいわけ。

え?そんなの既にテクノロジーが解決してるよ!趣味でつながるアプリ、「タッ〇ル」でもやってろって?

それは一理ある。

というか、やってる。

やった上で見つからず、にっちもさっちもいかないからこんなニッチな行動をしているのだ。・・やっぱり今のはナシで。

気を取り直して。それはひとえに、自分の趣味が特殊だからであろう。

■さて。そんな僕の趣味は、

「読書」である。

いや、そんなのすぐ見つかるだろ!って?まぁちょっと落ち着いて聞いてほしい。

以下はタ。プルで行われた実際のやり取りである。恥ずかしいので自分の会話ではなく今適当にでっち上げた。嘘です。

男性A「マッチありがとうございます!プロフィールに読書とあって、僕も良く本を読むので気が合うなといいと思っていいかもしました!最近どんな本読みましたか?」

そもそも、基本的に返事は返ってこない。そりゃ、人気の女性会員には千を越える「いいかも」がつくアプリである。読んでもらって、返事が来ただけ僥倖というもの。

で、数少ない返事がこれだ。

女性X「こちらこそありがとうございます!本は年に何回か読むくらいなんですが、伊坂幸太郎さんとか好きです^^」

100%、伊坂幸太郎である。なんで?

いやね、伊坂さん以外ないの?僕だって伊坂さんの本は読んだことあるし有名だし面白いのわかるけど他に作家名出てこないのなんで?ってか年に数回読む本でプロフに読書が趣味って書いちゃうって普段寝てるだけなの?スノーで自撮りと寝る以外してないの?スノーで撮った写真とかホント信用できないからやめてほしいんだけど。

僕が見つけたいのは読むことが生きることと切り離せないような、子供の頃は毎晩お母さんに「本読んでないで早く寝なさい」と怒られながら布団にライトを忍ばせて本を読みふけって、学校では図書館に通い詰めて同じく通い詰めている男子とちょっといい感じになっちゃったりして、大人になっても本を読みながら、「あーあ、ちゃんと本を読んでいる男ってそんなにいないんだよな結局。でもそろそろ周りも結婚が増えてきて、話が多少合わない人でも付き合ったりした方がいいのかな?」なんて思ってるときに友達に呼ばれた合コンで知り合って付き合った偶に皇居ランしちゃうようなコンサルやってるフツメンといてもなんだか物足りなくて、条件は悪くないんだけどなって特に決定的な理由はないのに別れちゃってちょっと自分に嫌気がさしてきちゃったような童顔でショートカットの黒髪の女性ってどこかにいないんでしょうか。

ごめんなさい最後の方80%くらいは雑音なので無視してほしいんですが、要は本の趣味とか読み方が多少でも被っている人と仲良くなりたい。お互いなかなかない良い出会いかと。

僕が読む本は、少し古めだったり、哲学的な内容が含まれているちょびっと衒学的なものだったりして、お世辞にも売れているとはいいがたいものが多いらしく、読んでいる人って今までほぼ出くわしたことがない。

じゃあ読んでもらうようにすれば?って言われたこともあるけれど、僕がこれまで女の子に貸した本の行方はこんなもんだ。

①恋愛に発展する直前のお互いを探りあうあのムードの中、本貸して?って言われて貸して読まないから忘れられ借りパクされるケース

②付き合ってるときに貸しても本棚に眠ったまま、埃っぽい相棒を別れ際に突っ返されるケース

いずれも悲しき運命。

■そしてキナリ杯へ

先に挙げたGoogle Adwords広告、拡散性は高いんだけれど、先人の出したものは

「僕、彼女を募集しています 年齢・職業不問!実務(恋愛)経験なしでもOK」

という驚愕のシンプルさ。ちょっと僕の思うターゲットの方が来るイメージはない。

一方キナリ杯は、noteという文字数無制限のメディアで、僕の求める黒髪ショートカットの悩める女性が参加していそうなイメージがついたので、今回の投稿となった次第。

しかも、主催の岸田さんという素敵な女性がすべてに目を通すとおっしゃっていて、1ビューは必ず得られるという。これはやるしかない。

かといって読んだ本が一致していなくても良くて、「普段本を結構読んでいて、その本のどこかで聞いたことあって興味あったんです」「そのジャンル興味あっていつか読もうと思ってました」くらいでもお互いなかなか良い相性だと思う。

むしろ、「同じくらい語りたい本があります!」という人が居たら、その話を聞きながらお酒を飲みたい。コーヒーでもいい。

なので、本の一覧か書評を読んで、少しでも「ピン」ときたら気軽にコンタクトしてほしい。

ちなみに、黒髪じゃなく茶髪も赤髪も何色でも好きだし長い髪も大人っぽいひとも好きです。

■書評の目次

上にある目次とは違い、ここからはリンクで飛べませんのであしからず。

①『フィンランド駅へ』エドマンド ウィルソン

-フィンランド駅はロシアにある

②『都会と犬ども』マリオ バルガス=リョサ

-南米文学と100人切り達成の男K

③『エウロペアナ:二〇世紀史概説』パトリク・オウジェドニーク

-切り絵で語る世界史

④『Self-Reference ENGINE』円城塔

-SFの皮を被った青春小説のようなSF、これはそんな小説

⑤『重力の虹』トマス・ピンチョン

-ロケットはペニスか。バナナはロケットか。

⑥『ファスト&スロー』ダニエル・カーネマン

-情報がネットでつながる時代に、なぜ本を読むのか?

⑦『バーナード嬢曰く。』施川ユウキ

-読書マンガ。共感する人に共感する

①『フィンランド駅へ』エドマンド・ウィルソン

-フィンランド駅はロシアにある

『フィンランド駅へ』を読み終えたのは登山の途中、ひとりテントの中でだった。その夜中、テントの外に置いてしまったゴミを漁る鹿の群れに囲まれて起こされたこと。今も鮮明に覚えている。

下山してすぐ一人分の往復航空券だけ取って、2週間の休暇をもってフィンランドはヘルシンキに降り立った。フィンランドから国境を超える列車に乗って、ロシアにあるフィンランド駅に向かうためだ。

ロシアにあるフィンランド駅?という疑問はもっともで、ロシアの主要駅は『その駅から出る列車の目的地』の名前が冠されている。つまり、サンクトペテルブルクという都市にある、モスクワに向かう列車の出る駅なら『モスクワ駅』だ。東京に、『大阪駅』や『仙台駅』があるようなもの。当然、駅は目的地ごとに違ったものが存在する。

例えば、フィンランドに行こうと思えばフィンランド駅に行けばよく、新宿駅に行ったものの大阪行きの新幹線乗り場が全然見つからない・・!なんてことが起きない分とても合理的といえる。

半面、一つの場所に駅を集合させることができない経済的な不合理性もあるわけで。そういった『思想の合理性』を『経済の合理性』に優先させるやり方は、社会主義を風刺するに引用されがちな、ちょっと笑える不条理を感じさせる。

『フィンランド駅へ』は、そんな社会主義の発展を描いた半歴史本である。

半、としたのは、著者のウィルソンはいわゆる大学教授のような歴史家/研究者ではなく文芸評論家であるからだ。史実に沿った社会主義思想の発展を描いているものの、彼の想像力が記録の欠落する歴史の「間」を饒舌に補完している。

司馬遼太郎の『坂の上の雲』をイメージしてもらえると話が早い。

この半小説は、レーニン(教科書に出てくる人!)がフィンランド駅に降り立ち、駅前に群がる数万の労働者に向かって演説をするシーンで幕を下ろす。そのシーンの記述にはウィルソンの想像力がきらめき、100年の時を超えて、レーニンの緊張した面持ちやロシアの極寒、ぴりつく空気に浮かぶ白い吐息までが、容易に僕の頭中のスクリーンに投影された。

その光景をより真に迫ったものにしよう。自分自身の体で、レーニンと同じ線路に乗ってフィンランド駅へ降り立ってみよう。これが旅の目的であった。

「今ちょうど、サンクトペテルブルクで紅葉がはじまったよ。向こうの紅葉は1週間で終わるから、行ってみたら」

という売店のおじさんのアドバイスに従った僕は、その日に取ったチケットを握りしめ、緊張の面持ちでヘルシンキのホームに向かい電車に乗り込んだ。売店で買ったチーズと謎のフランスパン的な何かのかけらをかじりながら、アヤシイ日本人のビザを屈強な国境警備員たちがチェックするのを案外あっけなく通過して、僕は(ロシアの)フィンランド駅に降り立った。

怪しいビザ、というのには理由がある。

ロシアは社会主義国であるからか、旅行者の管理が厳しくビザが必要な数少ない国だった。今もそうなのだろう。入国滞在時、旅程のすべてを申請する必要があり、現地の宿からの宿泊証明を得ておく必要がある。つまり「10/27入国、○○市の△ホテルに宿泊、28日は◇市の□ホテルに宿泊」といった具合。

『深夜特急』を読んで旅行者とは自由な存在であるべきという思想に酔っていた当時の僕は、一人旅の行程はその日朝起きてから決めることにしていて、いわゆる「空バウチャー」を取得したのだった。文字面を見るからにアヤシイ「空バウチャー」は旅程を記載しないで取得するもので、現地でトラブルに遭うという話も見かけた。しかし、楽観的な僕は、空路だと通りにくいビザも陸路ならチェックは甘いはず、というwebの片隅にちらっと書いてあった情報に賭けてみたのだ。

実際に国境を超える段になり、本当に無事に入国できるのか?まともなビザを申請しておけばよかった、などと後悔しながら身を縮める緊張感。これを100年前にレーニンも封印列車の中で味わったのだろうなと思うと、図らずも時を超えて体験を共有できたような気もして感慨深かった。

フィンランド駅を出ると目の前に公園があり、そこには"To the Finland Station"のカバー写真にもなっているレーニンの銅像が、長い影を落としてたたずんでいた。僕は演説をする腕を振り上げたまま永遠に凍り付いた彼の横のベンチにそっと腰を下ろすと、物思いに耽り、気づくと日が暮れてあたりはすっかり暗くなっている。僕は目を上げて立ち上がり、ゆっくりと歩き出し、人混みの雑踏に吸い込まれていく。

レーニンの銅像から発せられる声なき声が、現代の我々に届くことはあるのだろうか。

などとあんまり意味のないカッコいいことを一度でいいから言ってみたかった。実際はロシア内、特に観光地としても盛んでない地域に降り立ったため、英語含め外国語の案内板が一切なく、

(´・ω・`)

2chで使われるAAや顔文字の中でしか見たことのないような全然読めない文字を『はじめてのロシア語』的な本を頼りに何とか解読し、警察に空バウチャーを咎められる前にギリギリ宿を確保するのに必死で、全くもってそれどころでなかったのは、胸の内にしまっておきたいと思う。

どっちかというと記憶に残っているのはこっちだ。

フィンランドの虹の見える湖畔で発情期のトナカイに囲まれたり(日本の鹿よりずっとデカい)、一人でオーロラを見たけれど本当に一人(登山もかねてフラフラしていて、周囲半径10キロに人はいなかったと思われる)で感動を共有する人がいないと案外普通だな、と思い、森で立小便をしながらちらっと空に浮かぶ緑のカーテンを眺めそのまま無人の小屋に籠って一人寝たり。

どんな旅でも、寄り道の思い出の方が色濃く残るのはなんでだろう。

とりあえず、オーロラを筆頭に美しい景観というモノは、ステレオタイプに従って恋人と見るべきだ。

②『都会と犬ども』マリオ バルガス=リョサ

-南米文学と100人切り達成の男K

序文で「本の趣味の合う異性に出会ってこなかった」と書いたが、よく考えたら同性でもほとんど会ってこなかったことに気づいて絶望を感じている。ここまで書いたのに徒労に終わるどころか発表もされないのは悲しすぎる。

ただ、僕にも一人だけ本当に本の趣味が合う友人がいる。彼の特徴を羅列すればこの求人が理にかなったものか確かめられるのではないか?と仮定し、彼を女性に置き換えたらどうなるか考えてみたい。

まずは彼について説明しよう。名前をKとする。

Kは、僕が会計士としてありがちな場所で働いていた時の同期だ。医者・弁護士と並ぶこともあるが、それよりは若干カジュアル目な資格ではあるこの職業に就く者は、やはりお堅めで、言葉を悪くすると当時の自分の目には面白く映る人が少なかった(ただし、これは誤解でちゃんと接すると面白い人物の宝庫であったが)。

資格職といっても、毎年数百人が入社する会社にあって、一様に並ぶスーツ姿に退屈を覚えながらも一応参加した同期飲みで特に目立っていたのがKである。

Kはとにかく奔放で、特に性生活において奔放であった。先輩を抱き後輩を抱き、同期と付き合ってみてすぐ別れるくらいならかわいいものだが、その最中にも常に女性との新しい関係を絶やさない態度は人にある種の感銘を与えるほどで、タイという国の怪しげな界隈があれほど似合うのもKくらいだ。

一般人もプロも見境なく、僕と友人になった後に念願の100人切りを達成したことを嬉しそうに報告しつつ、友人たちと連れ立って行った旅行先の旅館で「今夜、元カノが来るから部屋一個貸してくれ」と僕らをもう一つの狭い部屋に押し込め旧交を温めるのにも余念がない。明日は会社へのお土産をみんなで買いに行く予定というのに「今日ナンパした子と明日遊ぶことになっちゃったからお土産適当に買っといて!」と言ったきり翌日24時を回っても帰ってこないヤツは後にも先にもKくらいしか知らない。

ちなみにKの顔つきは東南アジア人そのもので、ベトナム旅行の際、現地の人は無料の博物館で彼だけ料金を取られなかった。

はじめ意味が分からず紙幣を押し付け返そうとしたところを、受付のあんちゃんが怪訝に何度も突き返してきたあの表情は、今でもたまに真似したくなる。

ここまで書くとただの性の伝道師に見えるだろうが、単純にそうだとも言い切れない。彼は都内に不動産を持つ両親の家に生まれたボンボンで、しかしそれに甘んじず資格を取り働くまじめな青年でもあり、その二面性がKをより魅力的に見せるのだ。

そして何より重要なことに、彼はめちゃくちゃに本を読む。はじめそれを知ったのは、村上春樹か何かの文脈でカフカを読むと知ったときであり、ドストエフスキーやボードレールまで、同じ古典をここまで多く読んでいる同志にお互いはじめて会った僕たちは、その日のうちに親友になった。彼と一緒にいるとき、二人の中で、二人の中だけで小さく沸き上がったのが南米文学ブームだった。

その筆頭が、リョサである。

リョサはノーベル文学賞も取った文学通には当然知れている大家であるが、当時我々は南米文学に食指を伸ばしていなかった。はじめに僕が『都会と犬ども』を書店で偶然手に取りその日のうちに読了。興奮冷めやらぬテンションのまま彼に勧め、『緑の家』『楽園への道』『世界週末戦争』と続けて読み漁った本たちをつまみに、世界のなりゆきを、自分の哲学を語り合った。

『都会と犬ども』は士官学校を舞台に、汚い大人の社会を手本に繰り広げられる子供たちの残酷かつ純粋な閉じた世界、そしてその両方に対する強い抵抗を、1950年頃という南米の複雑な時代情勢を背景に描く作品である。

あの時の僕たち、資格勉強という無垢な世界をでて、社会に放り出されてまだ数年の僕たちは、大人になり切れず子供でもなく、自分の自由と責任を自覚するためのモラトリアムの残滓を何とかやり過ごしていて、まさしく犬どもであった自分たちを小説の解釈に仮託していたのかもしれないなと今となっては思う。

いずれにせよ、屈折してありふれた、しかしかけがえのない青春の思い出である。

さて、この募集に関して振り返ってみると、どうやら性的に奔放な人が当てはまってしまうのだが、それはどうなのか。純文学ともなると性的な描写も過激だし・・と斟酌しても、100人切りはどうにも・・?

いや、ちゃんと思い描いてみよう。

100人の男を抱いてきた、と豪語しつつ、意外としっかりと働き文学を熱く語る女性がいたとしたら。

うん、それはとても魅力的だ。

③『エウロペアナ:二〇世紀史概説』パトリク・オウジェドニーク

-切り絵で語る世界史

“1944年、ノルマンディーで命を落としたアメリカ兵は体格のよい男たちで、平均身長173センチだった。ある者のつま先に別の者の頭を置くといった具合に戦死者を一人ずつ並べていくと、全体で38キロの長さになるという。ドイツ兵も体格がよかったが、一番体格がよかったのは第一次世界大戦に従軍したセネガルの射撃兵で、平均身長は176センチだった。”

これがこの歴史小説の書き出しである。小説というにはストーリーはなく、事実や統計、伝聞を引用し並べた歴史書とも表現しうるが、純な歴史書のように事実を述べようとする文章ではない。これは、歴史に浮かび沈みする事実を作者の意図により整列させ、作者の思想を読者の胸中に呼び起こすために作られた、あくまで小説なのだ。

小説は、何か作者の意図を読者に押し付ける。

例えば、ストーリーを平坦に並べるだけであれば、

『よき母であると自負するある女性が、僻遠に嫁いだ子供を看病した帰りの道中で思い出に耽っていたところ、今までの自分の人生に対する認識が間違っているのではないかと不安になった』

というものを、

ある女性を視点にその思考を追う形式をとったり、旧友を登場させその口から事実を小出しにしほのめかしたりする。その遠回りによって、主人公の心の揺れ、今まで築いてきた自分の認識が誤っていたのかという疑惑と逡巡を読者に追体験させ、

『読んでいるあなたの自分自身の認識も間違っていないと言い切れるのか』

を真に迫った形で問いかけるのが、一般的な小説の表現形式と目的の結びつき方である。(アガサ・クリスティー『春にして君を離れ』)

『エウロペアナ』ではやり方が違う。語り手は無色透明で、筋はなく、話はあちこちに飛び、教科書的にも重要とされる情報とトリビアルな情報がごちゃ混ぜに並列される。一見は雑学集である。しかし、そこにはオウジェドニークの明確な意思が存在し、繰り返される重層的かつ間接的なイメージが、結果として読者の頭の中を著者の意図する思想に触れさせるような仕組みになっている。

例を重ねよう。読書趣味の恋人を探すにあたっての自己紹介で、普通は自分の読書遍歴(伊坂幸太郎のどんな本が好きか、どの部分が好きか)を語りつまびらかにするのに対し、オウジェドニークを下手くそに真似ればこんな風になる。

スポーツをしていて、身長171センチ。その体格もありプロスポーツ選手になる夢は幼少期の早い時期に諦めていたと聞く。ただ、運動は好きで続けており、ランニングや果てはトライアスロンにも参加するなど節操がない部分もある。トライアスロンに参加する競技者の年収は平均より高く、また、有酸素運動は精神の安定をもたらすとされており、読書人口の割合も高い。経営層が多いこともありビジネス書は当然のことながら、ある物理学者がジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』を読んでクォークという名前を架空の鳥の鳴き声から採ったように、小説もまたそれらのビジネスマン・研究者たちに平均より多く読まれている。

④『Self-Reference ENGINE』円城塔

-SFの皮を被った青春小説のようなSF、これはそんな小説

すべての可能な文字列。すべての本はその中に含まれている。

しかしとても残念なことながら、あなたの望む本がその中に見つかるという保証は全くのところ存在しない。これがあなたの望んだ本です、という活字の並びは存在しうる。今こうして存在しているように。そして勿論、それはあなたの望んだ本ではない。

二つ連続でプロローグ冒頭の引用が続き、そろそろ飽きてきたな?と思われるかもしれないが、そうではない。キナリ杯に参加することを今日決めて、一日でここまで書いてきたがもう夜中、ものすごい眠くなってきて自分の文章が書けないのである。今は日曜日の夜、明日は仕事なので一旦ここで筆を置こうと思う。

これ以降、急にテンションが下がったり文章量が減ったりしても、そういうことなので生暖かく見守ってほしい。

明日見直したらすでに書いた文章も恥ずかしくなって大幅に推敲する可能性もあるが、真っ向から面白いものが書けない僕が賞に引っ掛かるには、プリミティブな熱量が大事だと思われるので、あえて大きな編集を遡ってしないようにしたいとは思っている。おやすみなさい。

といった具合に、思いがけない視点や場面が急に現れ、コロコロ変わっていくのが円城塔作品の特徴であると認識している。

語りの視点は明かされないこともあり、作者自身であったり、その文章を過去に書いたその人であって論理的に存在しえないことが何の事前説明もなく起きている。といっても、僕が読んだのは本書と『文字渦』だけなので全部がそうとも限らないが。

『エウロペアナ』にて、小説は何かを訴えかけるものだという一つの本質を提示したが、その要素をぎりぎりまで薄めて、書かれた文章のための文章である、という煙に巻いたような表現がこの作品にふさわしい。

少しカッコよく表現すると、SFと少しの青春を素材にとって、言葉遊びによる言葉の破壊と再構築を試みるお遊び、といった風になるだろうか。

『文字渦』における言葉遊びの例。「言葉の戦争の歴史」を語る本文に、ルビがルビ上で語り始め、全く違う文章が並行する。しかも、ルビの語りはそれ自体が現在進行中の「戦争」そのものでもある。

どっちをどう読んだらいいの?脳みそがシェイクされる。

一般にSFというと、未来を予想する『ディアスポラ』のようなスペースオペラや、ミステリー要素も入ったエンタメ色の強い『星を継ぐもの』、哲学的な問いを発し多くのフォロワーを生み出した『ソラリス』なんかを挙げるのが王道だろう。

その行く先として、人間の想像力がどうやら技術の発展よりもちょっと進む速度が早く、想像力の行く当てがなくなった結果、自己免疫疾患のように、書かれた文章そのものに対象を向けてしまったのが円城塔の書く「SF」であるというのが僕の意見で、ここに紹介してみた。

上に挙げた3作品も、古典といっていいくらいの時代に書かれた名作でありながら、現在も全く色褪せず面白いので読むといいと思う。

色々書いたが、『Self-Reference ENGINE』はあくまで哲学書なんかではなく、最低限SF小説と呼ぶに値するだけの筋書きはある。

村上春樹小説に出てくるようなハードボイルドの雰囲気を纏った「僕」の語りからはじまるし、案外スッと入れるので安心して読んでみてほしい。と言いたいところだが、これを読んで何になるのか?と問われるとこちらの立場はとても弱い。

知識は前提であり読んで得られるわけでもなく、人生の教訓めいたものもなく、何より何が書いてあるか読んだ僕自身もよくわかっていない。

でも一つだけ言えるのは、この本について語り合える女性が居たら、僕はその場で撃たれたように恋に落ちるのではないか、いやそうに違いない、ということくらいだ。

⑤『重力の虹』トマス・ピンチョン

-ロケットはペニスか。バナナはロケットか。

ついに下ネタに走ったか、という呆れはある意味正しいが、ちょっと待ってほしい。これは正真正銘、751ページもある立派な本の帯に書かれ、書店で堂々と曝け出されている文章からの引用である。一言一句たがわず。

『重力の虹』はその難解さと知名度から、「アメリカの大学生が『読んだフリ』をする小説ランキング1位」とされているが、アメリカの大学生がどんなものか良くわからないので日本人的な定義を与えようと思う。

それは、「中二病を極めた作者による、高度に訓練された中二病患者に向けた文章」である。

まず、ピンチョン自身がもう最高にイケている。大半の人が聞いたことがないようなこの名前で、公の場に一切姿を見せない覆面作家というだけでもカッコいいが、実はアメリカの由緒正しい名家。

工学部の応用物理工学科に入学したのち中退、海軍に所属した後英文科に出戻り。理系も文系も余裕ですってか。『ロリータ』の偉大な作者ナボコフと邂逅し最優の成績で卒業したのち奨学金を断り執筆を開始、ボーイング社でミサイルのテクニカルライターとして働きながら作家デビュー。今もアメリカにおける最重要な作家で存命ながら幾多の研究の対象となり、名実ともにノーベル賞候補最有力と目されながら、その内容の難解さと卑猥さが諮問委員会の気に食わないことも多く、受賞しても一切姿を現さないことが当然予想されるためか受賞する気配は一切ない、謎に包まれた作家。

パッとWikiから引っ張ってきただけでもどうよ、この中二感。

そして、その作品である。タイトルに反応するかだけでそいつが中二か判断できるだろう。

“The Crying of Lot 49”『競売ナンバー49の叫び』

“V.”『V.』

“Against the Day”『逆光』

“Inherent Vice”『LAヴァイス』

そして、

“Gravity’s Rainbow”『重力の虹』

声に出して読みたい中二病本タイトル、という大会があればどれも上位に食い込めること間違いない。ぜひ声に出してみてほしい。せーの、

「ザ・クライング・オブ・ロット・フォーティナイン」

ほらかっこいい。そう思ったらまずは『競売ナンバー49の叫び』から読むことをお勧めする。他は長すぎて、たぶん開かないで挫折する人が9割であろう。

でも、特に『重力の虹』の上巻はジャケットがカッコいいので、部屋にインテリアとしておくのはアリ。内容は下ネタなので帯は取ろう。

と、ここまで肝心の『重力の虹』についての言及が下ネタしかないことに気づいたので、もう少し記述して締めたい。

なんといっても本書はピンチョン独特のユーモアと美しさにあふれた百科事典的な存在。高尚さすら感じさせ、既に古典といって差し支えないレガシーさと、今もって全く古びない革新性を兼ね備えている。

その証拠に、この小説の書き出しは、アメリカ小説の中でも特に有名であり、どのくらいか日本で言うと「吾輩は猫である」くらいで、とても美しい名文としても知られている。

A screaming comes across the sky.

- 一筋の叫びが空を裂いて飛んでくる。

僕はこの文章を目にするたびに、その簡潔な文章から生み出される豊かなイメージに思いを馳せる。

一筋の叫び、とはV2ロケットのことであり、バナナであり、Vの文字形はそのままロンドンに落ちてくるペニスを暗示しているとされる。

つまり、こんな小説である。

⑥『ファスト&スロー』ダニエル・カーネマン

-情報がネットでつながる時代に、なぜ本を読むのか?

僕たちは月君にはなれない。これでライト君と読みます。

文字通りのキラキラネーム。

月君は『デスノート』という漫画の主人公で、その明晰な頭脳をもって犯罪者のいない新世界を作ろうとします。手段は犯罪者を死神のデスノートを使って殺していくこと。デスノートの仕様をギミックに、月君とライバルの探偵“L”の高度な頭脳戦が行われる - というストーリー。

月君は全国模試で1位、東大トップ合格、頭脳戦の際は時が止まったかのように膨大な思考を短時間でこなします。

これが、『ファスト&スロー』で紹介される「システム2」に長けた典型的な例。

『ファスト&スロー』は、経済学者による行動心理学の論文を一般向きに再編した本で、Web上で出回っている行動心理学トリビアは本書を起源とすることも多い。

本書は、人間の情報判断の仕組みを説明し、その合理性と効率性に隠れた不合理を明らかにし、不合理になる場面をどう少なくするかに対処するための指南書としても読める。

人間は生きているだけで膨大な情報を処理していて、たいていは直観に近いシステム1が効率的に処理し、検討に値すると判断された情報だけが熟考を担当するシステム2に渡され検討される。なぜなら、リソースが限られているから。

しかしながら、たいていの人はシステム2によって考えているシーンを過大に認識しており、システム1が無意識に処理している情報の量やその影響を過小に評価しがち。無意識だから覚えてないし当然だけど。

なので、システム1が処理してしまっているけれど、実はシステム2を働かせて熟考すべきなんじゃないの?という場面を自分で見つけ、修正していくことでより良く生きられるだろう、との主張につながる。

意識リソースの再配分、オシャレに言うと選択と集中といったところだ。

そんな感じのこと、ネットでいくらでも見てきたよ!って人は多いだろう。例えば、以下のような実験や事実も本書の内容に含まれる。

これは有名なので見たことがあるはず。同じ長さなのに下が長く見えちゃうよねってやつ。

こっちはどうだろう。

オフィスグリコの近くに人知れず「人の目」と「花」の写真を隔週交互に掲示したら、ほとんどの人が掲示に気づいていなかったにもかかわらず、「人の目」の週は明らかに入金率が高くなった、というものである。意識にすら登ってこない情報に、システム1はちゃんと反応し、行動を変えているのだ。

さて、この本の内容はここまでにして、なんでこの本を読むのか、という話をしたい。上に挙げた例の後者は見かけたことがない人もいたかもしれないが、ネットで調べればいくらでも出てくる情報でもある。

僕たちが真に理性的な人間であれば、タイムラインから飛んだ先で得たその断片的な情報をうまく利用して、自分の行動を改善しうまく立ち回れるに違いない。

わざわざ事実に加えてその成り立ちまで長ったらしく記述してある本を読むなんて、非効率だ。

そう、僕たちが月君であれば。

僕たちは月君ではない。事実として提示された情報をすぐに忘れるし、間違って解釈するし、思い出してもあいまいで、すぐに行動に組み立てることなんてできない。少なくとも僕はそういう存在である。

本という、饒舌でもあり冗長でもある存在。

それを頭を捻りに捻って完成させた作者の体験を追体験することにより、単なる知識ではなく使える経験とするのが、僕の定義する読書である。

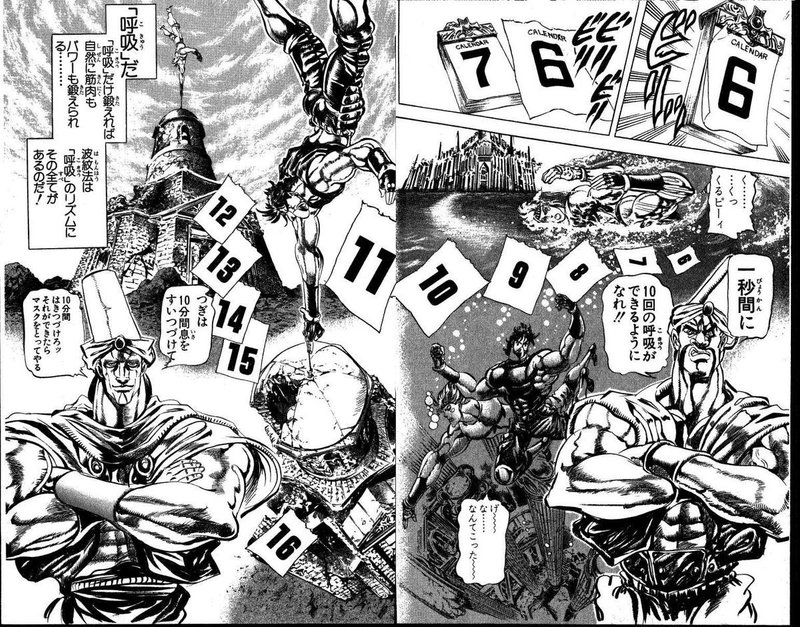

いわば、波紋やスタンドの類である。

月君でない僕たちは、厳しい修行や危機的状況の体験などの苦労を通じて、知識をスタンドに昇華させないと、おいそれと使えるようにはならないのだ。

僕は好んでスポーツや筋トレもする。求めているものは、案外読書と変わらないのかもしれない。

手軽に情報がいくらでも得られる現代において、あえて本を読むという行為は、言葉通りに本を読むということではない。自分を過信せず、感性や知識経験を自分のものとすべく、真摯に取りに行く生活態度に他ならない。

そうやって得た感性を語り合う瞬間を大切にしたいから、僕たちは本を読む。

⑦『バーナード嬢曰く。』施川ユウキ

-読書マンガ。共感する人に共感する

ついにマンガに逃げたか、と思われるかもしれないが、これは本に関するマンガであり、メタ的に最高の恋活推進図書である。これを読んで共感できる人は、読書家であるといえよう。ぜひ声を掛けてほしい。

でも高校生でこんなに読んでる子たちっているのかな?実際。

内容については、僕の筆では書ききれないので、僕の敬愛する某ブログからの紹介を引用することで替えさせていただきたい。

神林さんは、イーガンがわからないという町田さんに対して、「みんな実は結構わからないまま読んでいる…」とか、ディックの短編集を薦めておきながら「初訳? 面白い?」と訊ねられると、「ディックが死んで30年だぞ! 今更初訳される話がおもしろいワケないだろ!」とか、額に入れて飾りたくなるような発言を連発するので大変好感が持てる。

あと、僕は実際マンガをたくさん読む。本よりも読んでいるかもしれない。

今更だけど、こんな読むのも書くのも疲れる本の紹介にしないで、好きな漫画にした方が恋活としては機能するんじゃないか?と思ったが、もうここまで書いて引くに引けないのでこのまま行く。

■終わりに

プロフィール

身長:170~175cm

学歴:大学卒

年齢:20~30代

体形:細目

年収:500~1,500万

休日:土日

一緒に住んでいる人:一人暮らし

家族:長男

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?