#昆虫

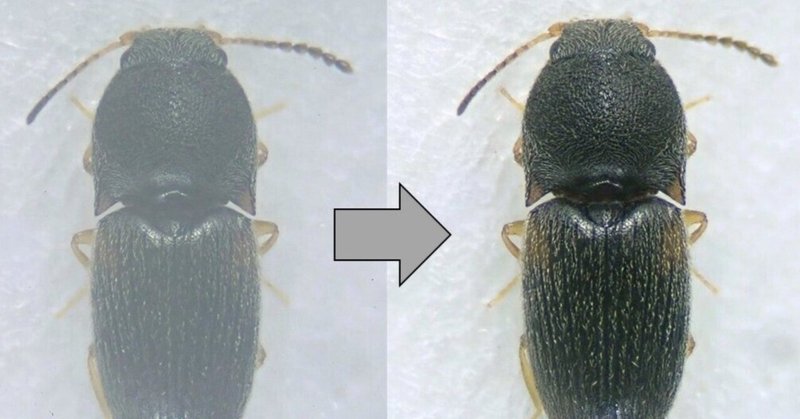

双眼実体顕微鏡のフレア解消法

はじめに最近購入した廉価品の双眼実体顕微鏡で白い背景で虫を観察すると、視野全体に白っぽいフレアが広がり、まったく使い物にならないことが判明した。廉価品とは言っても、メーカー希望小売価格10万円、実勢価格4万数千円である。実に落胆させられたが、ローテクの工夫でフレアをほぼ解消し、劇的にコントラストを上げることができた(トップ画像参照)。材料はタダ同然の簡単な工作でできるので、紹介する。

フレアの発

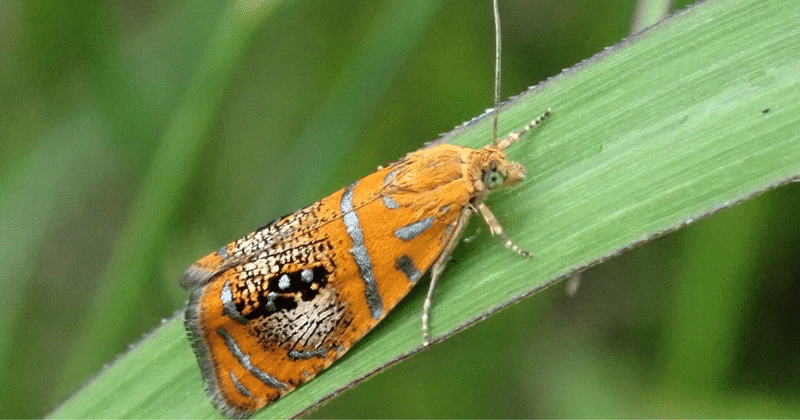

自宅の庭に孤立発生したオオミノガ

オオミノガEumeta variegata (Snellen, 1879)という虫がいる。日本産のミノガ科(いわゆるミノムシ類)で最大の種である。幼虫は広食性で、あらゆる植物の葉を摂食する。終齢幼虫が被るミノは、トップ画像に示したような長さ数センチもある立派なもので、いわゆるミノムシのイメージに最も近い種だろう。オオミノガはほとんど人里にしか生息しないため、一昔前、冬に葉を落とした庭木に越冬中の幼

もっとみるサムライアリの思い出

あれは私が小学校低学年くらいの時のことだ。茨城の実家には父親が作ってくれた砂場があり、よく近所の小さい子も砂場目当てに遊びに来ていた。ある日、隣の家の年下の女の子と砂場で遊んでいると、突然アリの大群がやってきて、砂場の上を通過し始めた。アリの行列と呼べるものではなく、文字通りの大群で、幅1 mくらいに広がっていた。隣の空地の草むらから続いているようである。あっけにとられて見ていると、大群は砂場のす

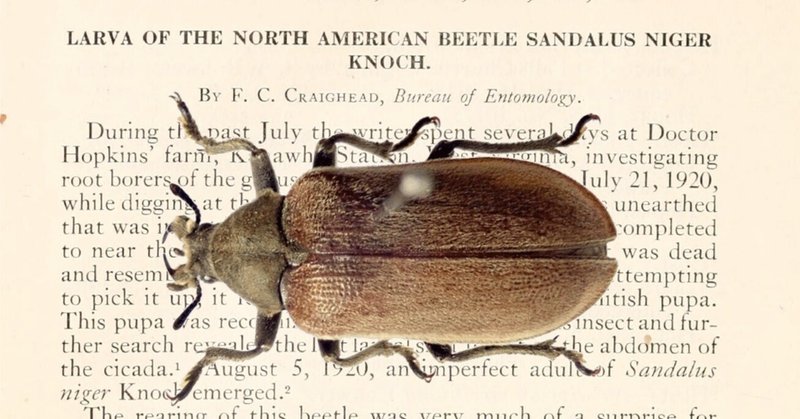

もっとみる湿岩性甲虫探し―クロサワツブミズムシとコマルシジミガムシ―

水生昆虫は、大きく分けて止水性(池など)と流水性(河川など)に分かれるが、流水性の一部に、「湿岩性」の昆虫がいる。湿岩とは、流水が薄く広がって流れ落ちる崖の表面のような環境である。このような特異なニッチを利用する水生昆虫が、カゲロウやカワゲラのような原始的な仲間のほか、トビケラや甲虫からも知られている。調査している人がまだ少ない分野であるため、私の探索記を紹介する。

神奈川県央を流れる相模川では