簡単に反抗期と言うなかれ ~ 「ハヤブサの四季」に見る子離れと巣立ち

「反抗期」。考えてみれば、なんとも親目線のことばです。

実際に自分自身も親として、その反抗期なるものに直面しました。

しかし、子ども目線で考えてみれば、次のようになるのかなと思います。

「反抗期 = 本能的に人として独立・自立する為の力を蓄え、試そうとしている時期」

よく「反抗期が無ければ大人になれない」と言われますが、親側として注意すべきこともあると考えます。

それは、

①「順調な自立のための反抗であるか」と、

②「反抗を理解し、それを阻害する態度・行いをしていないか」

の2点の確認です。

①について、反抗が自立の為のものであればいいと思うのですが、それが「親の人間性や価値観・行動に対する不信感からくるもの」であるならば、親は物理的に親と離れて暮らすまでに、親の方が改善すべきでしょう。

この不信感には「過度な干渉や口出し、心配しすぎ」なども含まれます。

②について、自立の為の反抗であっても、親(保護者や周りの大人)が、それをまったく理解せずに感情的に叱る、責めるということがあれば、子どもの自立心は歪められ、うまく自立することができないでしょう。

例えば、「言うことを聞かないなら、この家から出ていけ!」だとか「お前のような態度の悪い奴に出す金は、我が家には一銭もない!」などの言い方をしたりです。

ケース・バイ・ケースなのですが、この「若者の反抗的な態度」は古代ギリシャの文献にも述べられているぐらいですから、長い歴史の中で繰り返されてきたことなのですが、実際に我が子の反抗を目の当たりにしたお母さんなどが大変なストレスを抱えていることは、身近なSNSの中にもよく見受けられます。

この「反抗期」をどうとらえるのか」などということは、今までは老人などの人生の先輩たちから新人へと自然に伝承されていたのでしょうが、現代はやはりその機会が劇的に無くなったということなのでしょう。

少し気分を変えて鳥の話に置き換えてみましょう。

ハヤブサ

今では、滅多に目にすることが無い、小さな野鳥ですが、この小さな鳥は、本能に導かれ、見事な「巣立ち」「ひとりだち」「子わかれ」を促します。

元々、「巣立ち」はこの鳥のことから来た言葉ですね。

卒業式でも、よく「巣立ちのことば」などと使いますが、この「巣立ち」の意味は単に「卒業する」とか「進級する」とかいうことで、その内容が「自立」や「反抗」と結び付けて理解いるわけではないように思えます。

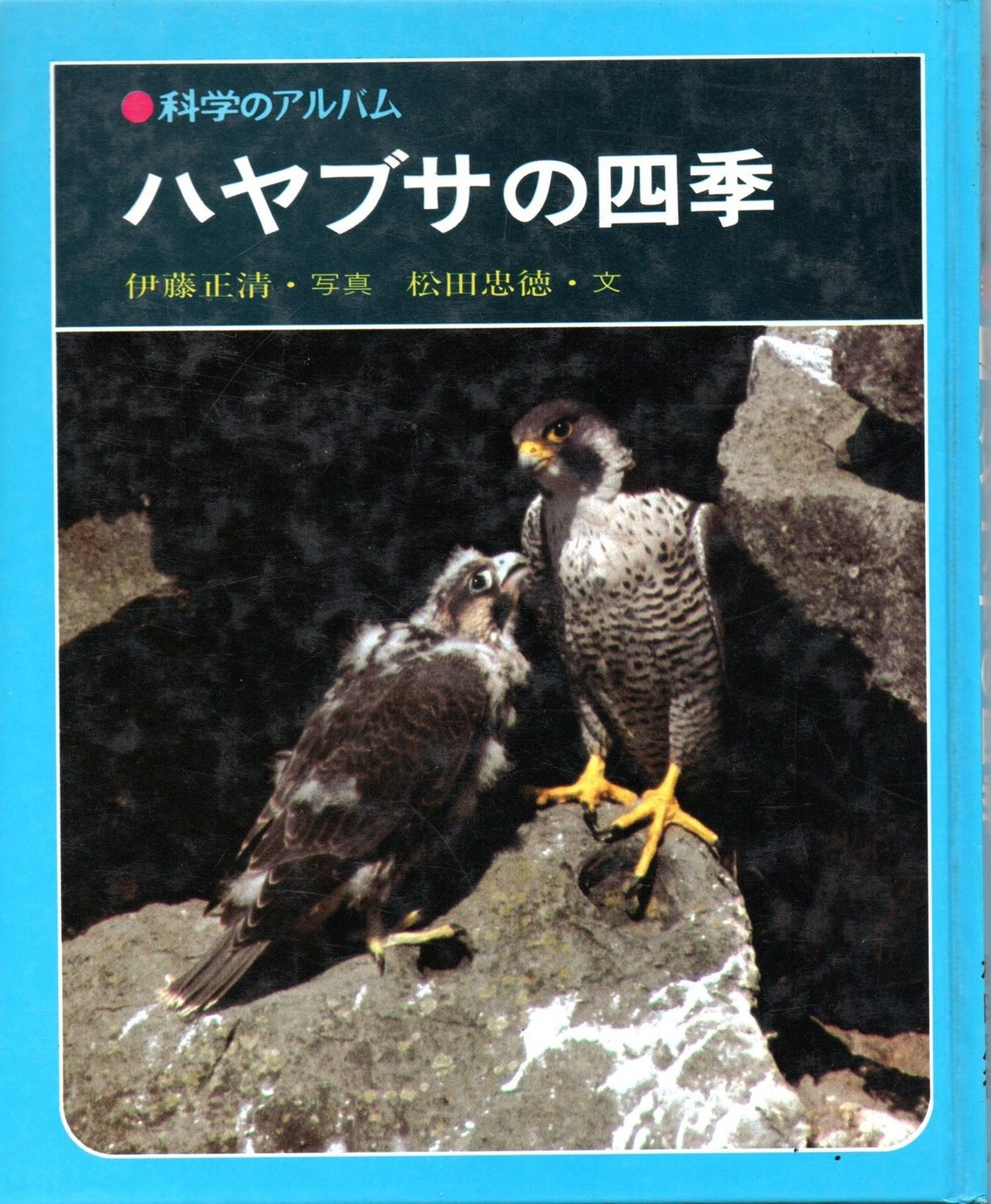

「ハヤブサの四季」(伊藤正清・写真/松田忠徳・文/あかね書房)から文章などを借りて、「子育て」や「巣立ち」を簡単に振り返ってみたいと思います。

4月はじめ

ハヤブサの雌は、海岸沿いの岩だなのくぼみに2~4個の卵を産みます。

卵を温めるのは、主に雌の役目で、産卵から36~38日間温め続けます。

その間、雄はなわばりに侵入してくるカラスを追い払ったり、雌のために獲物を捕りにいきます。

雌親はひなが孵化した後も、一週間ほどひなを抱き続け、その後もひなから遠く離れることはせず、外敵からひなを守ります。

雄親は、生まれたひなの分まで、余計に獲物を捕りに行きます。

雄親がとってきたエサは、雌親が小さくちぎってひなの口に入れてやります。

ひなの成長

ひなは瞬く間に大きく成長します。

3週間を過ぎると、巣の外へ出たり入ったりして、外のようすをうかがいます。

その間、雄親は様々な獲物を運んできます。

つまりここで、将来自力で獲得しなければならない様々な餌を教えているということですね。

巣立ち

6月の半ばになると、親鳥はもう「巣立ち」を意識した行動をします。

餌の回数を1日1回に減らします。

そうすると、幼鳥は腹を空かせて、巣の外に出て、しきりに鳴きます。

親鳥は、巣の上空を旋回しびながら甲高い声で鳴き、巣立ちをうながします。

ひとりだち

実は「巣立ち」のあと、「ひとりだち」の時間があります。

人間に例えると、この時季こそが思春期=反抗期と言えるでしょう。

巣を飛び立った若鳥は、70~80m先の岩場にたどり着き、そこにとどまります。

巣立ちしたものの、まだ自力では生きていけない若鳥は、その岩場で親鳥が運んでくれる餌を待ち、食べさせてもらいます。

そのような「巣立ちしたあとの期間」は4か月にも及びます。

この間、若鳥は親鳥の飛び方や狩りの方法、餌の調理の仕方など、生きていくための技術を学びます。

子わかれ

10月になり、冬の訪れが近づくといよいよ「子わかれ」を迎えます。

親鳥は太い鳴き声を発しながら、若鳥を追いかけ続けます。

十分に身体も大きくなり、成長した若鳥は、我が子とは言え、「新しい成鳥」として扱うのです。

このまま同じ場所で、共存しても十分な餌が捕れないことを本能的に知っているからです。

はじめのうち、子どもは追い出されても、すぐに戻ってきます。

親鳥は、子育ての最後の仕事とばかり、何日も同じことをくり返し、やがて子を追い出します。これが「子わかれ(子ばなれ)」です。

追い出された若鳥は、海を渡り新しいなわばりを探す旅に出ます。

しかし、それは容易ではありません。

旅の途中で獲物を捕り損なったり、カラスの集団攻撃を受けたりして、多くの若鳥は死んでしまいます。

・・・・どうでしょう?

人の子育てに参考になりませんか?

現実の人の世界では、この「巣立ち」「ひとりだち」と「子わかれ」が、とても曖昧になっているような気がします。

人間だって18歳や20歳といった年齢で、「卒業したから」或いは「成人になったから」と言って、経験も知識も限られたまま、厳しい社会の中にひとりで入っていって、そうそううまくやっていけるはずがありません。

人間の場合であっても、「巣立ち」や「ひとりだち」がエスカレーター式に、教育機関に進学させたり、資格を取らせるだけ。「子わかれ」が、物理的に距離を置く、突き放すということではないということは言うまでもないことです。

これは、反抗期からでなく、幼い頃から基本として持っておかねばならないことだと思うのですが、もっとも大事なことは、まず精神的な部分で「子ども扱いしないこと」ではないかと思います。

例えば、高校生の娘が学校から帰ってきて、「部活の他の部員がやる気がなくて、もう部活が嫌だ」みたいなことを話したとします。

この何気ない発言に対し、大人としての経験から、「部活とはそういうもんだ」とか、「こうすれば解決できるのでは?」みたいな、子ども相手の話し方をすると、もうこの子どもは、「やっぱ言っても無駄」と、何も話さなくなります。

そうではなくて、ちゃんと人格を持った大人の言葉として、共感的に聞き、「それは、大変だ。しんどいな・・・」と聞けば、その後もちゃんと自分の考えを話し続けます。

それは、口で言うほど簡単ではないのですが、それが人にとっての「ひとりだち」を促す、子育ての最終段階ではないかと思うのです。

そう考えると「反抗期」なんていう言葉は、簡単に使えないし、むしろ「最後の最もメインであるな子育て期」が来たということを親自身が認識して、態度で表すべきなのではないかと思います。

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。