5兆円あれば、できること。(第26回参議院議員選挙に向けて)

第26回参議院議員選挙、選挙戦も終盤となり、各選挙区の情勢も明らかになっている。

僕はリベラルを自認している。また現状の与党の政策に全く満足していないので、野党に投票するつもりだ。参院選は政権交代は起こらないが、選挙結果によって山が動いた事例は数多くある。

1989年7月の参院選では、自由民主党(以下「自民党」といいます)が過半数割れとなった。土井たか子さん率いる社会党が躍進し、結果として育児休業法成立に前進した。反対意見が根強かった自民党が無風で勝っていたら、いまも「育休」は存在しなかったかもしれない。

*

言わずもがな、選挙とは「政治家を選ぶ」行為だ。

しかしその先に「国民から集められた税金をどのように使うか」があることを忘れてはいけない。国民が「その使途は適切でない」と判断すれば、筋としては政治家を退出させることができる。無論、与党は議席を守れなくなる。

実際のところ、様々な政治的イシューが飛び交っている。

論点を絞ることさえ難しいが、この選挙でほとんどの政党が言及しているのは「安全保障」に関すること。ロシアのウクライナ侵攻や、近隣国の軍拡や領土侵攻が報じられる中で、「これまでの防衛計画で日本が守れるのか」という問題提起がなされている。

自民党は「防衛費を5年以内に2倍にする」と表明した。

具体的に何に使うのかは明示していない。というか議論もなされていない。金額ありきでの表明に、僕は強い違和感を抱いている。根拠は、NATOに加盟している国々が「国防予算をGDP2%以上にしている」というもの。現在の日本の防衛費は5.4兆円だから、10.8兆円前後の予算がつくという計算になる。

防衛費を増額することは、僕も否定しない。

しかしながら、いまは「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」といった枠組みがぽっかり空いている状態だ。雰囲気だけで「僕らの税金から5兆円使って良いですよ」と言うわけにはいかない。

ただでさえ日本は、経済成長の見込みのない状況にある。じりじりと物価は上がるものの給料は上がらない。5兆円という途方もない金額をどのように捻出し、配分するかはとことん議論しなければならない。(それによっては「防衛費を減額する」判断を下さないといけないかもしれない)

*

前置きが長くなったが、このnoteでは、5兆円で具体的に何ができるのか、いくつか例を挙げてみる。あくまで、僕が思いついた使途をたたき台に、読んでいただいた皆さんも考えを巡らせていただけたら幸いだ。

ぜひ関心のある省庁関連の予算もチェックしていただきたい。税金の配分の妥当性を個別に検証してもらえたらと思う。

──

①文化庁管轄の予算を増やすことができる

防衛費が5.4兆円に比べて、文化庁予算1,075億円はかなり低い。

要求額は1,311億円なので、実に2割以上もカットされてしまった形だ。文化振興に対する政府の関心の低さがよく表れている。

例えば、日本映画の創造・振興プランには、たったの12億円しか充てられていない。映画製作支援額は7.5億円だが、これではC級映画の量産にしか寄与しないだろう。

なお文化に対する予算額について、世界上位国はフランス、韓国、イギリス、ドイツ、アメリカとなっている。

2016年度のフランスの文化予算額は4,000億円を超えており、ざっくり日本の4倍だ。韓国も2,000億円を超えている。韓国発のアーティストや作品が、世界に広く認められているのが偶然でないことが分かる。

②介護職員の処遇改善が実現する

もともと今年度は介護報酬改定により、収⼊を3%程度(⽉額9,000円)引き上げられる。そのための予算として313億円が計上されている。

既に予算化されているとはいえ、十分とはいえないだろう。

介護職の平均年収は、日本人平均よりも低い。ますます高齢社会になる日本において、介護職の不足は深刻な問題だ。(2025年問題とも呼ばれている)

誰も「老い」から逃れることはできない。お金で全て解決できるわけではないが、処遇改善によってある程度の水準まで問題解決できるなら、税金を有効に活用するのが良いはず。

5兆円、少しだけ分けてもらえないだろうか。

③若手研究者へ投資できる(海外流出を防ぐことができるかも)

政府が肝入りで進めている大学10兆円ファンド。その内実は詳しくないのだが、あらゆるところで博士課程修了者の安定性、将来性の低さが問題視されている。専門分野を深く研究する人材が減る(あるいは海外へ流出する)懸念は、中長期的に日本の国力を弱めていくだろう。

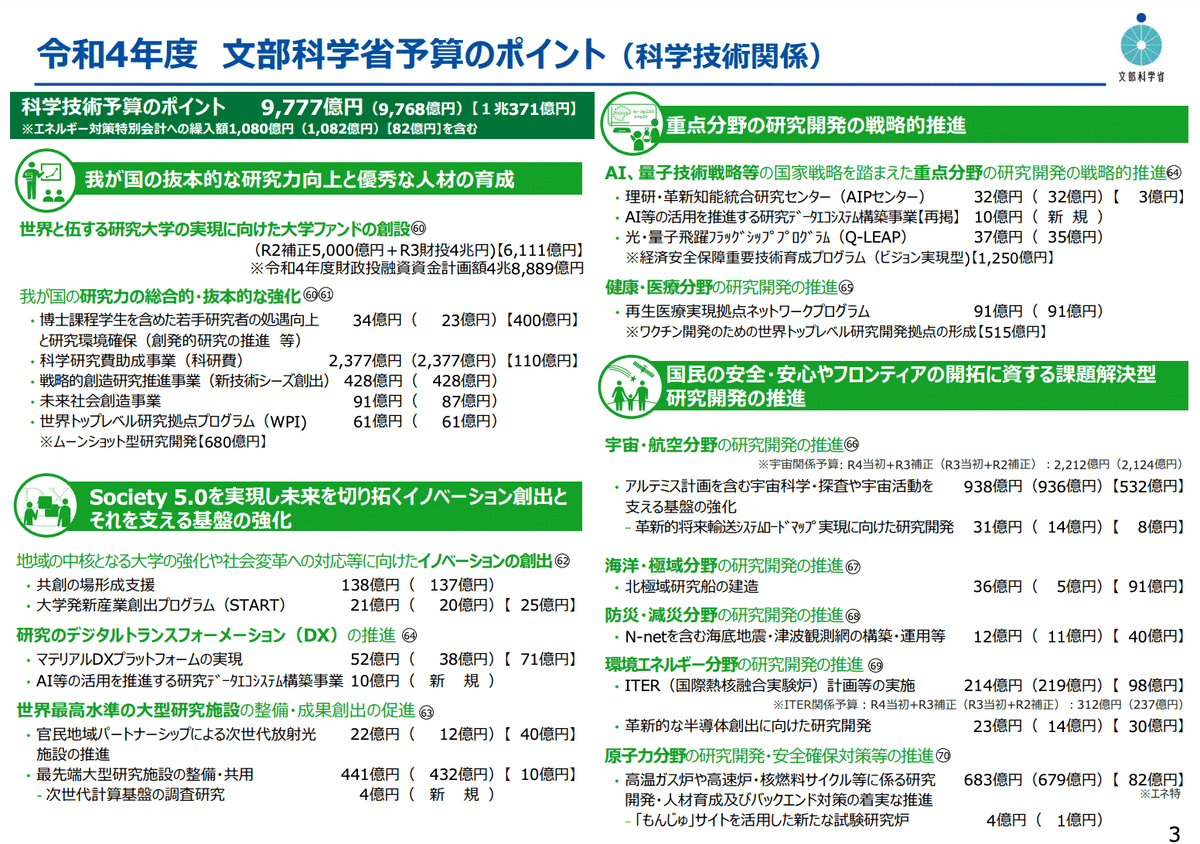

科学技術予算は、様々な項目でついているものの、「博士課程学生を含めた若手研究者の処遇向上と研究環境確保」に関する予算が34億円というのは、他項目に比べて低い。

もちろんこの問題はお金だけでなく、就職にあたり博士過程を卒業した学生をいかに企業側が受け入れるかといった問題も孕んでいる。

だが上述の通り、お金で解決できるところは解決したら良い。「もっと研究したい」という研究者をもっと支援してほしい。アカデミック領域で希望を感じさせるような環境づくりは、人生100年時代においてキャリアプランを考える上でも有効だ。

④5兆円を、国民に分配すると……

5兆円を1億2千万で割ると、41,666円になる。

個人的にはいたずらに給付金という形を取るべきでないと思いつつ……

防衛費が5兆円増えるということは、国民ひとりの財布から自動的に41,666円が抜き取られることと同じだ。だったら、そのお金をそのまま国民に戻すことのメリット・デメリットも同時に考えるべきだろう。

ちなみに2020年度の消費税収は20兆9714億円。

仮に防衛費を据え置きにして消費税減額すると、約24%充当することができる。つまり消費税は7〜8%に引き下げても、収入と支出のバランスはトントンになるということだ。

──

上記をざっくりまとめると、

防衛費を据え置きにすれば、

・日本の文化振興への予算を何倍も増やすことができる

・介護職員の処遇改善が実現する

・日本でどっしりと科学技術関連の研究ができる

・1年あたり41,666円の給付金の原資に充てられる(あるいは消費税を7〜8%に下げてもOKになる)

という感じ。

重ねていうが上記は一例であり、落ち込んでしまった観光業界への支援だったり、教育費の無償化だったり、妊娠費用の完全無償化だったりに予算を回すことだってできるのだ。もちろん妥当性が高ければ、与党の目論み通り防衛費を2倍にしても良い。(当然ながら、絶対に議論が必要だ)

現実的でないと、感じるだろうか。

でも、前述した育児休業法成立のことを思い出してほしい。

国民ひとりひとりの意思次第で、山は動くのだ。

どの世論調査やアンケートを読んでも、「選択的夫婦別姓の実現」を望む声は圧倒的に多い。だけど与党が政権を握る限り、成立はなかなか実現しないだろう。だったら、山を動かすしかない。

政治家は、あくまで国民の代表者(代行者)だ。それ以上でも以下でもない。本来権力なんて持っていてはいけない存在だ。

国の予算を決める権利は、国民ひとりひとりが持つべきだ。「適切でない」と判断したら、いつだって政治家を批判して良い。

5兆円あれば、できることは山ほどある。

本当に意味のある使い方をしているのか。政治家にはしっかり議論してほしい。メディアも厳しく監視し、適切に報道すべきだ。

そして何より、国民ひとりひとりが、優しくも厳しい目で、当事者として、政治家の一挙手一投足を見つめなければならない。

そのスタートは、投票という行為で表明することができる。5兆円で何をしてほしいか。冷静に、ちょっと具体的に考えた上で、投票に行ってもらえたらと思う。

記事をお読みいただき、ありがとうございます。 サポートいただくのも嬉しいですが、noteを感想付きでシェアいただけるのも感激してしまいます。