「話」のある話〜芥川龍之介『蜃気楼 ー 続 海のほとり』(1927)

今年8月の横浜訪問は、東京西部の自宅から小田急線を使い鵠沼経由で目的地へ向かった。小田急線・鵠沼海岸駅からJR・大船駅に行き、根岸線に乗り換え横浜方面へ、という径路。鵠沼海岸駅から湘南モノレール・江ノ島駅までは徒歩となった。

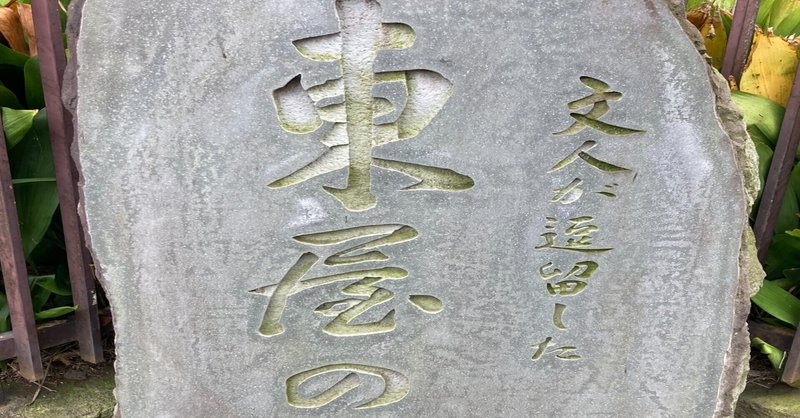

鵠沼海岸駅の海側住宅地に、旅館『東屋』の跡地があることは知っていた。先を急ぐわけでもなし。跡地に建つ石碑前で数分立ち止まった。

石碑には、「文人が逗留した東屋の跡」との刻字。横に立つ説明板には、2001年3月の藤沢市教育委員会の解説が。

「明治後期から昭和初期にかけて、多くの文人が来遊した旅館『東屋』は、鵠沼のこの地にあった。(中略)志賀直哉、武者小路実篤らによる白樺派揺籃の地でもあり、芥川龍之介の短篇小説『蜃気楼』は当時の鵠沼海岸の風景を幻想的に描いている。(以下略)」

松本清張(以下「清張」)のノンフィクション『昭和史発掘』には、芥川龍之介(以下「芥川」)の大正15年(1926年)の鵠沼滞在についての記述が見られる。

「芥川は四月から五月の末にかけて鵠沼に行き、東屋旅館に滞在したが、不眠症は昂じるばかりだった。また人の出入りのほうが多く、あまり静養にはならなかった。」(「芥川龍之介の死」松本清張『昭和史発掘 2』1965、P84、文藝春秋)

芥川は、翌年の昭和2年(1927年)7月24日に自死。小説『蜃気楼』脱稿の日付は、それより約半年を遡る2月4日。発表は「婦人公論」3月号である。大正15年(1926年)の4月から5月の鵠沼滞在から、約8ヵ月の間にできたということになる。なお、小説は「ある秋の午ごろ」と書き出されており、時期の設定は大正15年(1926年)秋と考えられる。7月中旬には『東屋』から近くの「イの四号」の家に移動、さらに秋には裏手の二階家に引っ越しているから、小説の設定された時期は『東屋』におらず、したがって海岸に出かける途中の描写も、「僕等は『東家』(原文ママ)の横を曲がり」(「蜃気楼」、新潮文庫『河童・或阿呆の一生』平成24年改版、P60)、蜃気楼見物に出かけたとなっている。

この小品、上記の石碑横の説明板では「当時の鵠沼海岸の風景を幻想的に描いている」とある。サラッと読めば、こういう感想もあり得るかもしれぬ。しかし、軽く読めるとはいえ、読みようによっては、そう簡単には読後感を言い表せない、そういった類いの作品ではないか。

もちろん、同地の風光を主題にした短編ではない。清張が述べるような芥川の深刻なコンディションを考えると、「幻想的に描いている」と同時に「幻想を描いている」、と評するのがより的確と考える。しかし、『歯車』(1927)ほど幻覚をストレートに書いているわけではない。

大正15年(1926年)ごろの芥川は、薬物を多用。不眠症の上に、幻聴や幻覚が現れていたという。程度の違いはあるものの、当方にも幻聴の経験がある。今から40年も前、大学卒業を前にした就職活動の時期。ベッドに横たわって眠りにつこうとすると、壁の中の水道管に水が流れる音がする。

当時、新築マンションに引っ越して日が浅く、初めは建物の手抜き工事か何かのせいだと思った。ただ、就寝時必ずと言っていいほど聞こえてきて、次第に気に障るようになってきた。同居家族に注意深く聞いてもらっても、そんな音は聞こえないと言う。まもなく、その水流音で寝つきが悪くなり不眠症に陥った。そして、とうとう病院へ。耳の病気かと思い、心療内科ではなく耳鼻科だったと思う。

医師の説明はあっさりしたもの。不眠症と幻聴だと言う。心理的不調から来ると言う。当方の不規則な生活ぶりを聞いて、「毎日、決まった時間に起きて活動し、決まった時間に寝れば治るよ。」と規則的生活を指導。睡眠薬などの処方は一切なく、手ぶらでトボトボ帰宅した。その後、就職活動での多忙や、就職後、規則正しい生活を始めたら、不眠も幻聴も次第に消え去った。

健全な生活ということで言えば、芥川は勤め人として横須賀に通った時期もあったのだから、規則正しく通勤を続けていれば、あるいは神経病の悪化は防げたのかもしれない。

薬物は、かなりの量を服用し、対症療法としては効き目があったのだろう。依存している様子が見られるのは、芥川のデリケートで虚弱な性格をうかがわせる。

鵠沼や鎌倉に住んだりしていることから、海や山など自然に触れようという意識があったのかもしれない。また、カナリアを飼っている写真がある。さえずりに癒しを求めていたのか。これらの行為は、苦痛緩和への努力を感じさせる。

鵠沼滞在中は、来客頻繁だったとのこと。これが神経に障ったことは間違いない。また、文筆を生業とする以上、手紙のやりとりも多かっただろう。仕事柄やむなしとはいえ、これもかなりのストレスだったのでは。

芥川が、長崎やキリシタンに強いに関心を示していたことはよく知られている。最期に近い時期は、聖書を熱心に読んでいたらしい。マルクス主義文献にも目を通していたことも記録にある。これも、苦界を逃れんがためか。

大正、昭和初期の文学者として未だに読み継がれている点で、芥川は他の作家諸氏を凌駕しているのではないか。これは、信条としていた芸術至上主義の成功と見なすこともできる。

さて芥川の成功は、「主義」の賜物。それだけか。

なるほど、作品を人物の実生活と切り離して成立するのが文学研究の一つのあり方であるらしい。文学史的には、芸術至上主義の勝利と位置付けることができるかもしれない。しかしながら、芸術家の全体像を捉えるには、その人物の辿って来た道程を無視できない。一読者たる当方には、それによって見えて来るものにこそ意味がある。

芥川の作品内容は、テーマや文体をとって見ても、多様であるから、一括して論じることは難しい。個別に鑑賞するだけでなく、初期から自死直前までの作品を見渡したトータルな見方が求められると考える。それらには、彼の未熟さ、不器用さ、ぶざまな生き様がつきまとっている。そこを直視しなければならない。

作家の評価という点で、清張は芥川について「たいていの文芸評論家の手による『芥川龍之介』論は、女の問題を故意に回避している。彼の対象となった婦人がいかなる人であったかを、それが彼の文学に直接関係しない以上、我々は詮索する必要はない」といった流儀だ。しかし、それは文学史的であっても、芥川の作家解剖にはならない。」(「芥川龍之介の死」松本清張『昭和史発掘 2』1965、P106、文藝春秋)という立場を表明している。「芥川龍之介の死」のはじめの部分でも、「これは昭和史の一齣として書くのであって、別に芥川龍之介論でもなければ、作品論でもない。また、芥川の死について新発見や新解釈をするつもりはない。」(同上、P7〜8)と断っている。

清張の執筆動機も「作家解剖」、すなわち作家の全体理解である。

研究者や文芸評論家などが芥川の女の問題を書かない理由は、それが彼の名誉に関わる事象だからであろう。今の時代では、プライバシーとか個人情報といったものである。芥川は、帝大出のエリートとして、そして夏目漱石お墨付きの新進作家として華々しく文壇に登場した。教科書に作品が載るような立派な文学者である。彼の栄誉を貶めるようなスキャンダルは、文学研究の本筋には障害物であったとは言い過ぎであろうか。

なお、清張は「昭和史の一齣」として書いたと断っているが、これは正確ではなく、清張が批判を予想しての一種の予防線である。「芥川龍之介の死」は、単なる「昭和史の一齣」ではなく、実像と作品の双方から作家の全体像に迫る著述となっている。

繰り返して言うが、『蜃気楼』は、芥川の精神が危機にある時期の作品である。またこの短篇は、「『話』らしい話のない小説」(芥川龍之介『文芸的な、あまりに文芸的な』(1927)、以下『文芸的な、~』)としても有名である。

当方、研究者ではないので、芥川に関する文学研究はあまり読んだことはない。没後100年近くになる。主だった論考は、おそらく出尽くしていると想像する。諸研究では、谷崎潤一郎との有名な文学論争である『文芸的な、~』が取り上げられることが多いと推察する。

その『文芸的な、〜』の中で、芥川はこう述べている。

「しかし小説の価値を定めるものはけっして『話』の長短ではない。いわんや『話』の奇抜であるか奇抜でないかということは評価の埒外にあるはずである」(旺文社文庫、昭和48年重版、P7)

言うまでもなく、「奇抜な『話』の上に立った多数の小説の作者である」(同上P7)谷崎氏を指しての主張である。

ただ一方で、芥川は「『話』のない小説を、ーあるいは『話』らしい話のない小説を最上のものとは思っていないのである。」(同上P8)とも述べる。しかも、冒頭では「第一僕の小説もたいていは『話』を持っている。」と慎重に言うのである。

なるほど、『蜃気楼』を読むと一見「『話』らしい話」はない。しかし、芥川も言うように、蜃気楼に「『話』らしい話」はなくても、「話」はあるのである。つまり、「話」は作品内にある含有量で測定される相対的な代物なのである。それでは、「話」は何物に対して相対的なのであろうか。

芥川は『文芸的な、〜』で、志賀直哉を「僕らのうちで最も純粋な作家ーでなければ最も純粋な作家たちの一人である。」という評価を行なっている。そして、評価のポイントを5つ挙げ、その第一を「志賀直哉氏の作品は何よりも先にこの人生を立派に生きている作家の作品である。」とし、「志賀直哉氏もまた地上にいる神のようには生きていないかもしれない。が、少なくとも清潔に、(これは第二の美徳である)生きていることは確かである。」と志賀氏の純粋さや清潔さを持ち上げる。

芥川が志賀直哉を誉めるは、一種の方便である。志賀氏を借りて、ピュアなものへの持たれかかりを表明しているのである。この箇所から、「話」と相対的位置にあるのは「純粋性」であると理解できる。

ただ当方としては、芸術論にはあまり関心が湧かない。

芥川が清廉なものを追い求めたのは、彼の当時の実生活を眺めるとき、納得できるものがある。芥川は、女性関係の泥沼にあった。これは、清張も指摘するところである。志賀氏とは対極の「汚濁」の渦中にあったのである。清張が示唆するように、このスキャンダル発覚に対する恐怖を契機として死を選んだというのが、自殺についての最も説得力のある解釈だと考える。芥川は、精神的苦境の救いの場所を「純粋性」への自己投企に求めた。だから、志賀氏を羨んだのである。

おそらく、芥川は恥の露呈や名誉の失墜に耐えられない、デリケートで弱い人だったのだ。

『蜃気楼』は、不安が昂じて幻覚を見るまでに至った芥川が、科学的に証明可能な自然現象である蜃気楼に、自分の脳に発生した「蜃気楼」を重ね合わせ、ある安堵を得ようとして著したものである。自分の症状も、科学に説明できる現象ならば安心できる。清張は、『歯車』も幻覚症状を医学書を確認して著述に及んだのではないかと、「芥川龍之介の死」で疑念を呈している。当方も、先に述べた幻聴の症状が出た時、医学書をむさぼるように読んだ記憶がある。『歯車』は、現象を客観化し、安堵感を得んがための執筆と解することができる。動機は私的である。

『蜃気楼』も私的な心情を、いかにも「話」のないように見せかけて描いた作品と考えられる。芥川が『文芸的な、〜』で「第一僕の小説もたいていは『話』を持っている。」(上記引用に同じ)と述べたことを鑑みると、『蜃気楼』にも「話」は含まれている。それは見えにくいだけで、その「話」は彼の私生活と分かち難く結びついたものであることが看取されるのである。

芸術至上主義が私的告白を覆い隠している。と同時に、両者は表裏一体のものでもあったのである。

ところで、当方が芥川を実に周到な作家だと思うのは、彼が自分のスキャンダラスな秘密を友人のO氏に漏らしているところである。

芥川が散文の芸術性に重きを置いたことには、異論がないところかと思う。生前はかろうじて、自己の芸術世界を守ることができた。一方で、死後私生活が歪曲されたり、興味本位で語られてしまうと、せっかく築き上げた名誉や純粋芸術が水泡に帰してしまうのではないかという恐怖感ももっていたはずである。

自分の死後、誇りや美が下劣なゴシップによって崩壊の危機に瀕した場合いったいどうするのか。一つの方法は、自分がこの世に存在しなくなってから、信用する友人に自分の私生活や苦境のことを語らせることである。そうすれば、流出したプライバシーがたとえスキャンダラスなものであっても、作品と不可分なものとして再評価され、命脈を保つ可能性がある。それは、私小説的な評価であると言ってもよい。友人のO氏は、その私小説的な評価への橋渡しや保険のような役割を果たしたのである。こんな保険をかけていたとすれば、芥川はかなり用心深い人物ということになる。後世、自分のスキャンダラスだった生き方をを分かってもらえる時代が来るかもしれない。穿った見方かもしれぬが、彼が私小説的評価に避難路を見いだしていた可能性はあると考える。現に、ネガティブな評論ではあるが、上記の清張の論考のように、作品と作家を密接に結びつけた「解剖」の試みも1960年代に現れているのだ。

今日、芥川の闇の部分は全てではないだろうが、明るみに出されている。にもかかわらず彼の成果物は、その評価が地に落ちることなく読み継がれている。おそらく彼が予期したかもしれぬように、作品を取り巻く環境が変わったから、ということもある。時代のフィルターを潜り抜け、私生活の不名誉を乗り越え、著作はサスティナビリティを獲得したのである。けれども、この勝利を芸術至上主義の達成とするのは早計と言うべきである。そこには、芸術制作と未熟な生き様の相克から搾り出された言葉が存在しているだけなのである。

芥川は、苦しさから逃れるために、普遍的なものや純粋なものを希求した。弱者、芥川。「人間的な、あまりに人間的な」(ニーチェ)人ではないか。彼が避難地として選んだのは、キリストでもマルクスでもなかったのである。