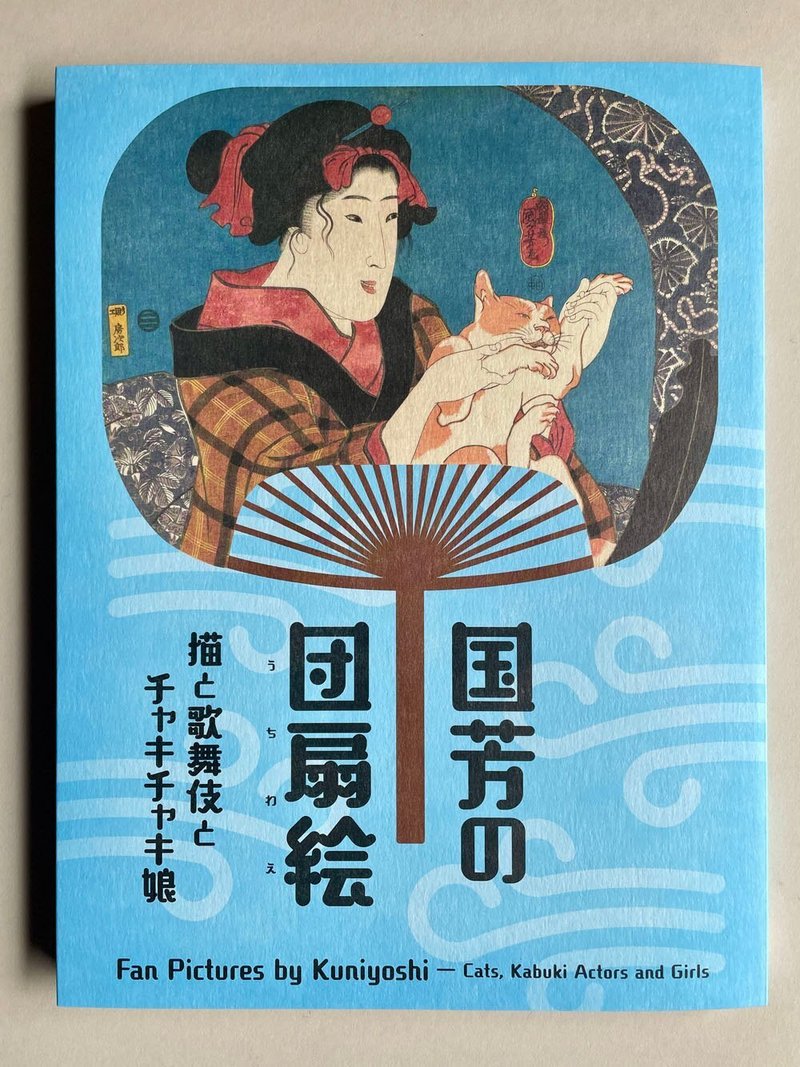

国芳の団扇絵・猫と歌舞伎とチャキチャキ娘|学芸員さんに訊く、江戸の“推し活”(太田記念美術館)

夏の縁日や西瓜など、涼しげな団扇絵が並ぶ浮世絵展「国芳の団扇絵──猫と歌舞伎とチャキチャキ娘」が現在、太田記念美術館(東京都渋谷区神宮前1-10-10)で開催されています(2024年7月28日まで)。江戸時代後期の人気浮世絵師・歌川国芳(1797~1861)が描いた団扇絵だけの展覧会は世界初の試み。主幹学芸員・赤木美智さんにお話を伺いました。

──勇ましい武者絵(錦絵*1)のイメージが強い国芳ですが、江戸の人々の日常を描いた団扇絵がこんなにあるのかと驚きました。鮮やかな色彩もきれいですね。

赤木 江戸後期には浮世絵の団扇が流行していたのですが、今回改めて調べたところ、国芳の団扇絵を600点以上確認することができました。その中でも、美人画が半数以上でした。現存する団扇絵の多くが見本として使われていたものと考えられていて、団扇絵の端っこをよく見ると、閉じ穴が残る作品もあります。団扇絵を束ね、閉じて保管されていたようで、良い状態の作品が多いです。

*1 浮世絵の多色刷り(カラー印刷)

*2 滑稽な絵

──すごい数ですね。当時、団扇絵はとても人気だったのでしょうね。

赤木 国芳は伊場屋千三郎という団扇絵の版元から、多数の作品を出しているのですが、この伊場仙からは猫の戯画のようなユニークな作品も多く出版しています。チャレンジ精神のある版元と組んだことも、国芳が魅力的な団扇絵を描けた理由のひとつだったと思います。

*通称「伊場仙」。現在も東京・日本橋に店を構えている。

──今回の展覧会ではなぜ団扇絵の作品に絞ったのでしょう?

赤木 国芳展として開催すると(錦絵中心になってしまって)団扇絵をあまり出品できなかったのですが、団扇絵展と題した今回は、初出品の作品100点を含んでいます。

──団扇は江戸っ子の夏の必需品でおしゃれを楽しむものであり、歌舞伎ファンには推し活グッズだったとのことですが、当時の“推し活”の様子が残されていたりするのでしょうか。

赤木 はい。美人画などで、女性が持っている団扇に役者の姿が描かれていることなどがあって。あるいは、役者の紋(マーク)が手ぬぐいや着物などにちりばめられていて。そこから、この女性は誰々贔屓なのだな、ということがわかるのですよね。(浮世絵の中でそういった小物が)部屋にある様子が描かれていることもありますし。

──それは面白いですね! 今の若者たちが好きなアイドルの団扇をもってライブ会場に行く姿というのは、江戸時代から続く、歴史のあるものだったのかもしれないですね。

赤木 好きな役者やスターを日常に持ち込んでくる、という感覚が当時にもあったのだろうなというのは(浮世絵から)伝わってきます。そんな中、天保の改革によって贅沢が禁止され、天保13(1842)年6月の出版統制で役者絵や遊女・女芸者の錦絵は新規の出版だけでなく、既刊のものも一切売買が禁止されました。同年12月には規制がさらに厳しくなり、(錦絵の)値段が16文以下と限定されてしまいます。

──それは今の感覚でいうと、いかほどなのでしょうか。

赤木 天保の改革以前の浮世絵は一点36~48文くらいで売買されていたと考えられていまして、16文というのはかなり安い価格です。かけそば一杯が16文くらいでしたので、我々の感覚からすると、そば600円、最近ちょっと値上がりしてきましたので、800円というところでしょうか。浮世絵はこれまで2倍から3倍の価格で販売していたので、細やかな技法や煌びやかな色味を出すといったことがやりづらくなってしまったところがあるのだと思います。

こんな状況下でしたが、絵師と版元が協力し、面白い作品が次々と生まれていきます。「絵鏡台合わせ鏡シリーズ」がそのひとつです。ちょっと不思議な恰好をした猫たちが描かれた団扇を裏面から見ると、その影が獅子やはんにゃ面のように見え、全く違った絵に仕上がっています。この団扇をくるくると回すと、なぞなぞのようで楽しかったのではないかと思います。

──まさにアイディア勝負ですね! 猫だから、お触れにも触れない。

赤木 そうですね。猫ですから。色味は少ないですが、よく見るとグラデーションがきれいだったりしますし。

──限られた状況下でも面白いものをつくりたいという絵師たちの心意気が感じられますね。

赤木 はい。この時期は、猫など動物の作品や擬人化した浮世絵が増えていきました。

──かえって面白い作品が生まれた時代だったのですね。

赤木 はい。この規制も4~5年ほどで緩んでいき、その後少しずつ表現も自由になっていきました。

──浮世絵では猫を多くみかける気がしますが、当時は犬より猫が好まれたのでしょうか。

赤木 当時はネズミ退治用に猫を飼う家も多かったようで。愛玩だけでなく、実の面もあったのですよね。お金持ちの家で朕(犬)を飼うということもありましたが、ペットとしてよく見かけるのは猫だったようです。

──こちらの企画展ポスターの美人画も印象的ですが、猫と女性がかわいらしいですよね。企画展タイトルにあった“チャキチャキ娘”というのはどういう意味が込められているのでしょうか

赤木 天保の改革以降は、市井の女性たちを描いた美人画団扇絵が増えていきました。企画展のネーミングを考えるときに、美人画というといかにも浮世絵という感じになってしまうので、今の方々に伝わる言葉を考えていて。“おきゃん”という案もありましたが、江戸の町できびきび働く女性たちのことを伝えたいという思いがあり、最終的に“チャキチャキ娘”に決まりました。

──素敵なネーミングですね。展覧会後期は6月29日からで、全作品が入れ替えなのですよね。

赤木 はい。浮世絵を傷めないために、一カ月以上は展示しないようにしているところがありまして。前期にいらした方も、リピーター割引などありますので、ぜひこの機会にいらしていただけると嬉しいです。

──ありがとうございました。

画像提供=太田記念美術館

文=西田信子

国芳の団扇絵 猫と歌舞伎とチャキチャキ娘

[後期]2024年6月29日(土)~7月28日(日)

太田記念美術館

東京都渋谷区神宮前1-10-10

☎050-5541-8600

[開館時間]10時30分~17時30分(入館は17時まで)

[休]毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌日休館)

*期間中7月15日は開館、6月26~28日

[入館料]一般 1,000円、大高生 700円、中学生以下無料

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/

▼参考記事

▼「展覧会ナビ」バックナンバーはこちら

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。