小器用な者ほど大きな智恵を持たない|『超約版 家康名語録』より(1)

今年の大河ドラマで主人公として描かれる徳川家康は「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の川柳で知られるように、幼少期は人質生活を送り、今川から独立しても信長・秀吉の後塵を拝し、なかなかチャンスがめぐってこなかった「忍耐の人」でもありました。生涯にわたり忍従を強いられるなかで、様々な気付きを得てきた家康は、現代において組織を導くリーダーから、苦境・逆境に立たされている人まで、じつに学ぶべき点は多いと言えます。

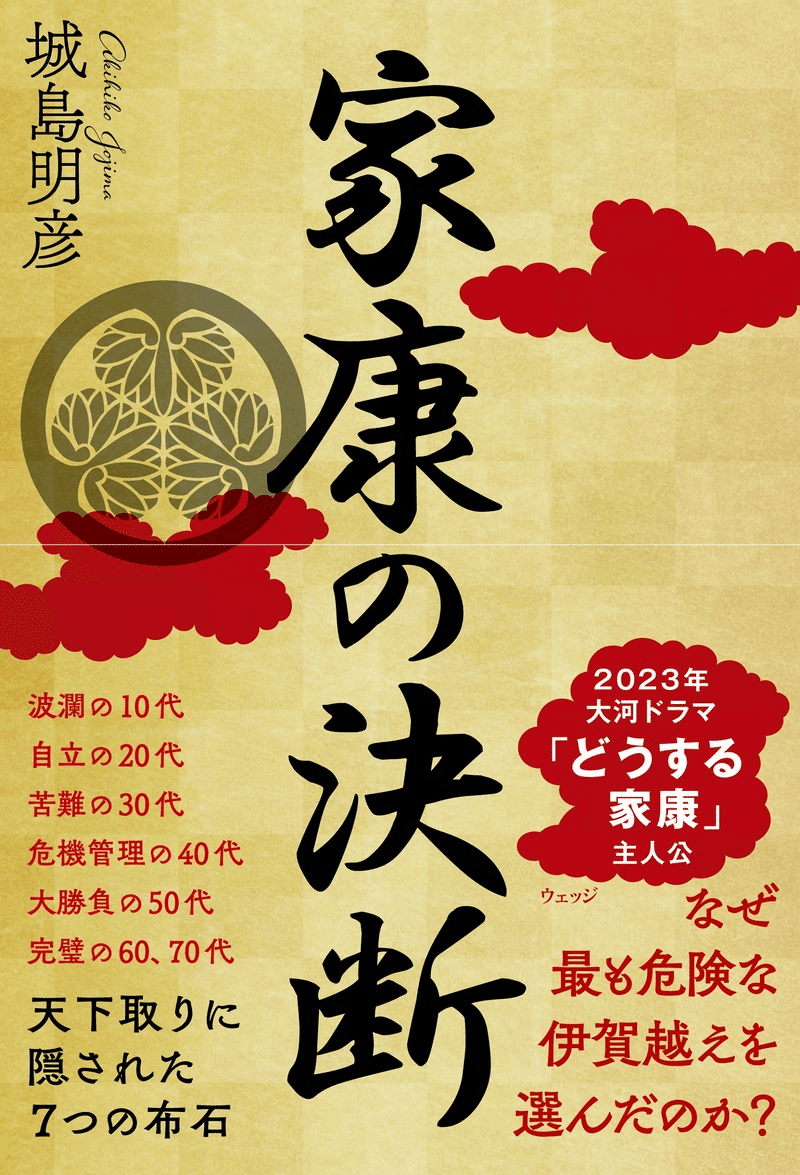

この連載では、徳川家康の名言を厳選し、平易な現代語で解説した新刊『超約版 家康名語録』の内容を抜粋、現代を生きる私たちにも役立つ家康の考え方をご紹介します。

小器用な者ほど

大きな智恵を持たない

『名将言行録』

これは、家康がまだ幼名の竹千代で呼ばれていた頃、尾張国清須の町で発したとされる名言である。

竹千代は三河国の有力国衆・松平氏の当主で岡崎城主・松平広忠の子としてこの世に生まれた。そんな彼は六歳の頃、駿河・遠江の両国を支配して三河にも強い影響力を持っていた、今川義元のもとへ人質として送られることになったのだ。

では、なぜ尾張にいたのか。実は、三河国田原の城主・戸田康光という人が、送られる最中の竹千代を連れ去り、反対側の尾張へ連れて行ったのだ。そこには三河を巡って今川と争っている織田信秀がいた。信秀からすれば、竹千代をうまく使えば松平氏を自分の味方にできるわけで、格好の人質であったわけだ。

こうして竹千代の清須での暮らしが始まった。人質ではあるが大事にされたものと見え、町人との触れ合いもあったのだろう。ある時、黒鶫という鳴き真似の得意な鳥が献上された。家臣たちは鳥の鳴き声に大いに感心したが、竹千代だけはなぜか好まず、献上も断った。

その理由が「この鳥は己の声を持っていない」というものだった。なるほど小器用ではあるかもしれないが大きな智恵はなく、将来大将になる自分にとって相応しくない、と語ったのである。幼く、人質の身でありながら、大望を忘れなかったことを示すエピソードだ。

文=榎本 秋

▼本書のお求めはこちら

榎本 秋(えのもと・あき)

1977年東京生まれ。文芸評論家。歴史解説書や新書、評論や解説などを数多く手がける。代表作は『世界を見た幕臣たち』(洋泉社)、『殿様の左遷・栄転物語』(朝日新書)、『歴代征夷大将軍総覧』『外様大名40家』『戦国軍師入門』『戦国坊主列伝』(幻冬舎新書)、『将軍の日本史』(MdN新書)、『執権義時に消された13人』(小社刊)など。福原俊彦名義で時代小説も執筆している。

◇◆◇ こちらもおすすめ ◇◆◇

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。