最後に企業間で差がつくのは、「製品」ではなく「営業体験」である

こんにちは、homie株式会社の不動産営業DXおじさんこときのしたです。

先日、とある本で紹介されていた”チャレンジャー・セールス・モデル(原題:THE CHALLENGER SALE)”を読んで衝撃を受けました。

いままで自分が考えていた営業のプロセスや、今後大事にすべきだと思っていたことが、体系立てて書かれていたからです。

やはり、書籍は、自分が非形式知として持っているものを形式知に変えてくれるものであり、思考を磨き、進化し続けるための刺激だということを実感しました。

今回は、書籍の内容を基に、営業として何が求められるのか?市場で勝っていくために何が必要なのか?について書いてみます。

チャレンジャーセールスモデルとは?

簡単に説明すると、アメリカで4年間90社6,000人の営業パーソンにアンケートをとって因子分析でタイプ分類したら、いままでハイパフォーマーが多いと考えられていた「関係構築型」ではなくて、「論客型(=チャレンジャー)」の中に、最も多くハイパフォーマーが含まれていた。という話です。

そして、その「論客型(=チャレンジャー)」という営業は、

顧客のビジネスに対する深い理解をもとに、顧客を教え導くタイプであり、顧客の考え方に強く働きかけ、競争力Upの強いヒントを提供するタイプ

だそうです。上記の通り、B2B営業を主語に書かれた本ですが、営業がお客様に高く関与する商材においては共通します。

そして、チャレンジャーの特徴は、以下の3つの能力にあるそうです。

指導:ビジネスに関する顧客の考え方を変えるインサイトを提供する

適応:顧客の置かれた状況に即して営業メッセージを伝達する

支配:堂々と目標を目指し、顧客のリスク回避傾向を克服する

つまり、お客様にとっての新しい知見(インサイト)を、お客様の状況に合わせて展開し、主導権を握りながら契約・購入まで導く。ということ。これは、以前にお話したマーケティングの話とほぼ同じです。

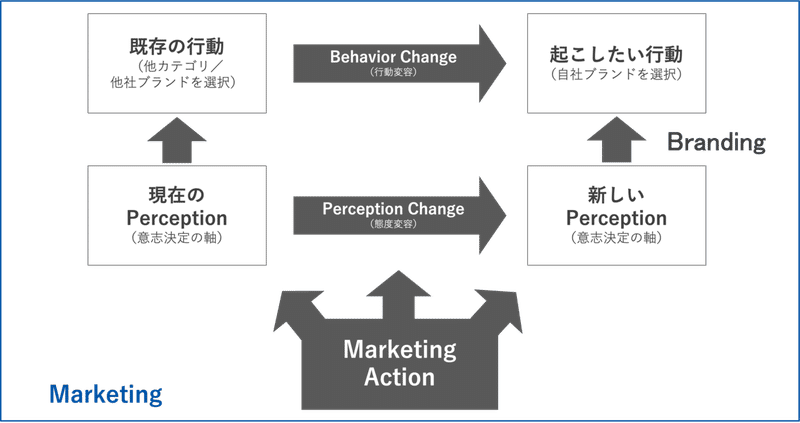

いまのPerception(意思決定の軸・認識)に対してインサイト(知見)を提供し(知覚刺激)、軸をずらした上で、どのような行動を起こすべきかを示し、そのためには自社が最も適している。という状況に導くこと。結果として、”自分たちの都合の良いように意思決定の構造を変えること(=マーケティングの本質)”に行き着きます。

最終的に企業間の差がつくのは、「営業体験」

以前もお話をしましたが、質の高い商品・サービスが溢れている中で、どんな商品・サービスを選んでもある程度のニーズは満たせるので、明確な正解は存在しません。求めれば求めるだけ良いものは得られます。どこで落とし所にするかが重要なのです。

そのような状況下で、最終的に差がつくのは製品・ブランドではなく「営業体験」という本書内のデータに基づく主張にも、激しく同意します。だからこそ、不動産営業DXの必要性(=顧客接点における競争優位性の確立)を説明し続けてきました。

注文住宅を例に挙げると、どこのメーカーの商品も品質は高いのです。暖かくて、雨風をしのげて、快適に暮らせる。あとは、その営業体験の中で、いかに”納得”して買えるかが重要なのです。

どうしても、「プロダクトを売る」ことを考えている人は、自分たちのプロダクトの話が長くなります。商談の中で、お客様の問題について話をしている時間が多いのか、自社の商品・サービスの話をしている時間が多いのか。を振り返ってみてください。”お客様は自分の問題を解決するために接客に応じてくださっている”と考えた時に、どこに時間を割くことが適切かは明白です。

繰り返しになりますが、明確な正解が存在しない今の世の中、お客様といかに共通認識を持ってコンセンサスを取っていくかが重要になってきます。そして、コンセンサスを築くためには顧客・お客様の背景にストーリーを適合させること、メッセージをお客様に合わせて調整することが必要です。

さらには、お客様に合わせているように見せながら、自分のペースに持ち込んで議論をリードできるか。情報を当てた後の反応にアジャストする場当たり的な営業ではなく、ストーリー展開を事前に想定・準備した上で、状況に合わせて瞬時に判断し・カスタマイズすること。

つまり、「指導(インサイト提供」→「適応(コンセンサスの構築)」→「支配(議論のリード)」という流れが、営業体験において重要な要素であり、チャレンジャーセールスモデルと私の営業観をかけ合わせた解釈です。

最も重要なのは、お客様の心を動かす”インサイト”

本文中に記載されている「指導アプローチ」の流れが、営業の本質を捉えた理想的な商談の流れを表現してくれています。

【0】アイスブレイク:冒頭の簡単なヒアリングや基礎情報の収集

【1】地ならし:基礎情報を基に周辺事例から課題設定を揃える

【2】再構築:お客様が想っている課題の原因を覆す。ここで掴む

【3】裏付け:なぜそれが起こるのか、何が重要かを構造的に説明する

【4】心をゆさぶる:ストーリーを我が事として捉えてもらう

【5】新しい方法の提示:複数の解決策と優先順位の示唆

【6】ソリューションの提案:自社の解決方法と特徴の提示

前述の通り、お客様は自分の問題を話したいのであって、別にプロダクトの説明を聞きたい訳ではありません。なにより、”刺さるポイント”が理解できていないのに、通り一遍等の話をしても無駄です。

「弊社は、構造が強みです」「外壁にこだわってます」「有名なデザイナーが入ってます」といった情報自体に価値はありません。お客様の抱えている問題や関心事をそこに向けた後に伝えて初めて、価値が生まれます。

土地や物件がたくさんあるときは、ニーズにあったものを渡せればそれで良かった。でも、いま物件が少なくなってきた市場環境の中では、ニーズを満たせずに断られたり、お客様が諦めてしまったりするケースも増えています。

そのような市場環境の中で、勝ち負けを大きく左右する最も重要なのが、お客様の心を動かす”インサイト”です。

B2B営業の観点で言えば、個々のステークホルダーのバリュードライバー(価値向上要因)と、ビジネスの経済ドライバー(業績促進要因)を理解した上で、「顧客成果」を主語に会話することが大事になります。

共通するのは、お客様はどうなりたいのか?何をしたいのか?どういうことを大事にしているのか。とにかくここを突き詰めていき、刺激していくことが重要なのです。

そのためには、顧客のことを誰よりも深く理解しなければなりません。だからこそ、限られたリソースの中で、お客様に1分でも1秒でも長く向き合うこと、そしてお客様について組織で考え方を共有することが大事になってきます。

提供価値を磨き続けるために、自分を磨き続けること

すべてのビジネスパーソンにとって、もっと良い成果を出すにはどうしたら良いか?という努力を惜しまないことが重要です。「実例から学べるから勉強など必要ない。」と言うメンバーに遭遇することもありますが、それはいままで培ってきた知見と、日常生活で得られること以上のことはやりません。という宣言と同義です。

世の中には、新しい事例や新しい刺激が常に溢れています。知識を増やすと考えるのではなく、自分に刺激を与えることで思考を磨き、行動を研ぎ澄ますこと。それが、いまの不確実性の高い市場で、勝っていくために求められることだと思います。

続編である、THE CHALLENGER CUSTOMER(邦題:隠れたキーマンを探せ!)にもこの考え方をさらに深める記述がありましたので、そちらもまた書いてみたいと思います。

<お問い合わせはこちらへ>

homie株式会社

住所:東京都渋谷区恵比寿西1-33-6JP noie co-ba ebisu 1F

電話:03-6822-6401

メール:info@homie.co.jp

問い合わせフォーム:https://homie.co.jp/inquiry/

<過去記事はこちら。是非ご覧ください!>