「研究テーマ」の正体

この記事では、「研究テーマとは何か」について解説します。研究テーマの正体をしっかり理解しておかないと、混乱したまま研究生活を送ることになってしまう恐れがあります。「テーマを決めろと言われたけど、いったい何をすればいいんだろう…」「もっとテーマをはっきり論文に書きなさいと言われたけど、どう書けばはっきりさせたことになるんだろう…」というもやもやを吹き飛ばしてすっきりとした気持ちで研究を進めていくために、研究テーマの正体をはっきりさせておきましょう。

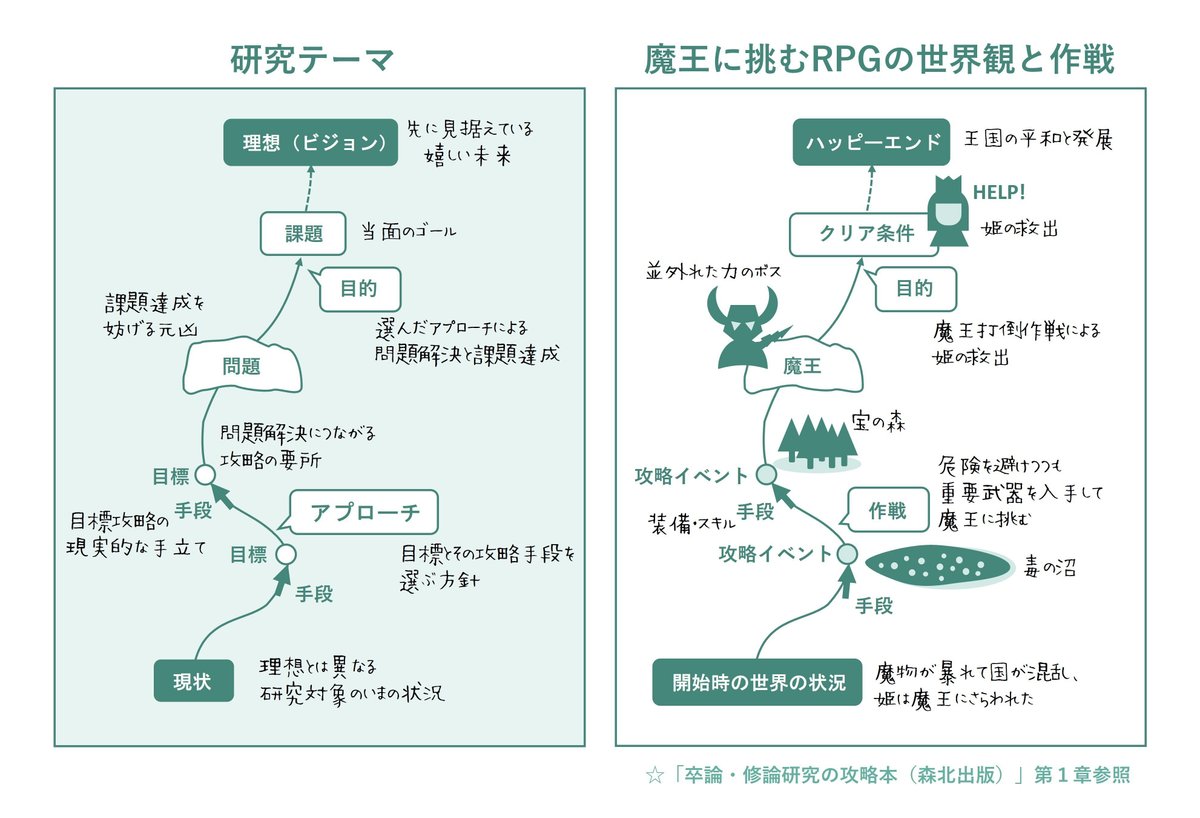

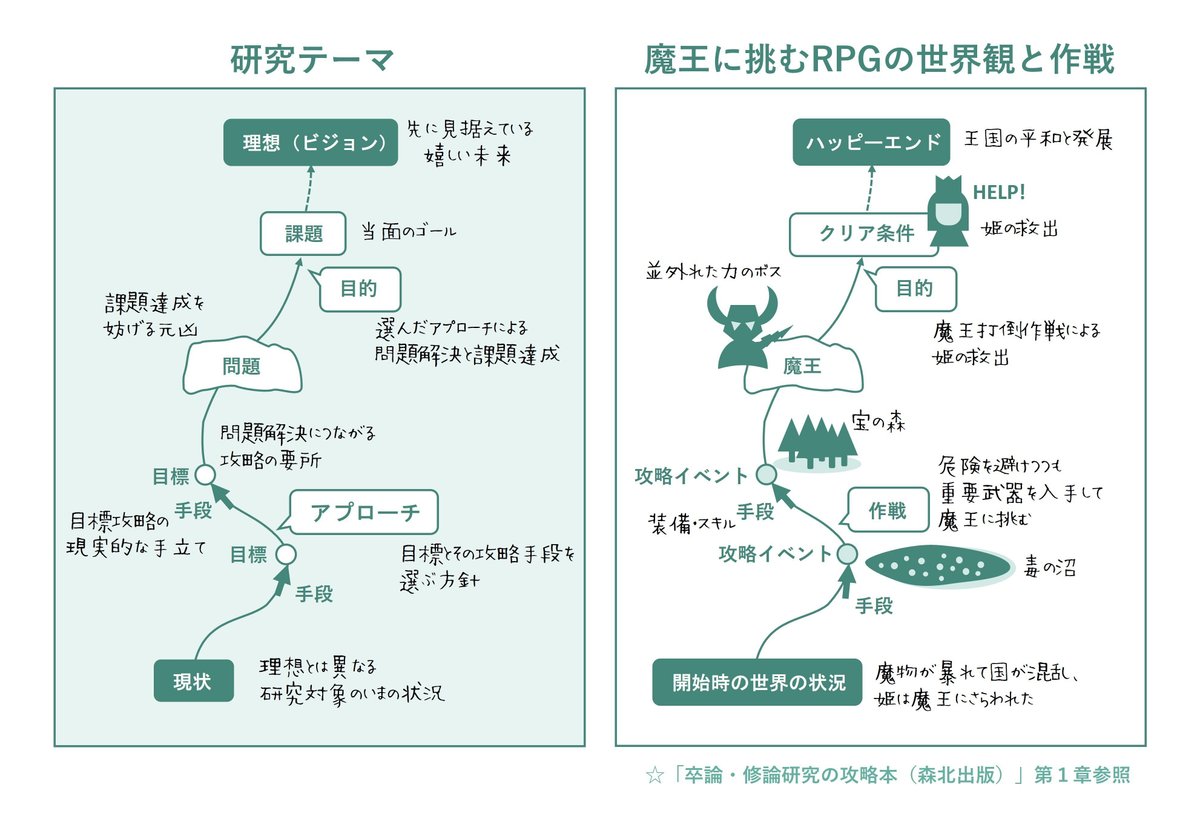

この記事では、「研究テーマ」とは「どんな世界にどう挑むのか?に対する答え」であり、それは下図のように「魔王に挑む冒険ゲーム(RPG)における世界観と、その世界に挑む作戦」のように捉えると分かりやすいという話をします。大阪大学大学院の教員であり、2021年10月に『卒論・修論研究の攻略本(森北出版)』を上梓した著者が解説します。

研究テーマはぐにゃぐにゃお化け?

研究テーマは、ずっとつきまとってくるのに捉えるのが難しいぐにゃぐにゃしたお化けのようなものです。まずはその得体の知れなさを確認しておきましょう。

研究テーマはずっとつきまとう

卒論・修論研究では、始めから終わりまで「研究テーマ」につきまとわれます。卒論・修論研究が始まると、テーマを「選びましょう」「絞りましょう」「深めましょう」と言われます。そして研究が進み始めると、テーマを「見直しましょう」「練り直しましょう」と言われ、研究の終盤になると、テーマを「整えましょう」と言われます。

「始めるときは、選びましょう、絞りましょう、深めましょうと言われ、半ばでは、見直しましょう、練り直しましょうと言われ、終わる頃には、整えましょう、と言われるもの、なんだ?」というなぞかけみたいですね…

また、卒業論文・修士論文の中でも、研究テーマは最初から最後までつきまといます。論文の緒言(はじめに)では研究テーマをしっかり説明しないといけませんし、論文中で解説する手法も、紹介する結果も、議論で導く考察も、最も大切な結論も、すべて共通の研究テーマを土台として説明しないといけないのです。

このように、研究テーマは、1つの研究と論文を、1つのものとしてまとめる役割を持ちます。だからこそ「テーマ」と呼ばれるわけです。

しかし、それでもやっぱり、「で、結局研究テーマって何?」という疑問は残ります。役割だけでは、実体を特定できないからです。「お化けは人間を怖がらせるものだよ」と聞いたところで、「お化けの正体」は分からないのと同じです。

一般的に「研究テーマ」の意味は曖昧

研究テーマの選び方や、良し悪しの判断の仕方についても、多くの書籍やWebサイトで解説がなされています。「新規性があるテーマを選びましょう」「自分の興味の持てるテーマを探しましょう」「社会的に意義があるテーマが良いですね」「実現性のあるテーマにしないと後でつらいですよ」といった具合です。

これらの説明は、有用ですが、不十分です。たしかに、「ふむふむ、研究テーマなるものを決めるには、そんなことを意識しておけば良いのだな」という知識を与えてくれますので、参考になります。しかし、それでも「で、結局研究テーマって何ですか…」という状態から抜け出させてくれないのです。「良いお化けもいるんだよ。いいお化けはこう見分けるんだよ。」と教えてもらっても、お化けの正体はまだはっきりしてきませんよね。

実際のところ、「研究テーマ」というものの共通認識はないのかもしれません。書籍やWebサイトを見て回ると、研究テーマを「研究課題である」と捉えているだろうところ[1][2][3]もあれば、答えを出したい問い[4]、研究のゴール・目的[5]、あるいは「注目する対象[6]」だと捉えていると推測されるところもあります。また、「目的、対象、手法から成り立っている[7]」ものだとする説明もあります。このように、どうやら、「研究テーマ」という用語は、場面に応じて違った意味で使われているようです。

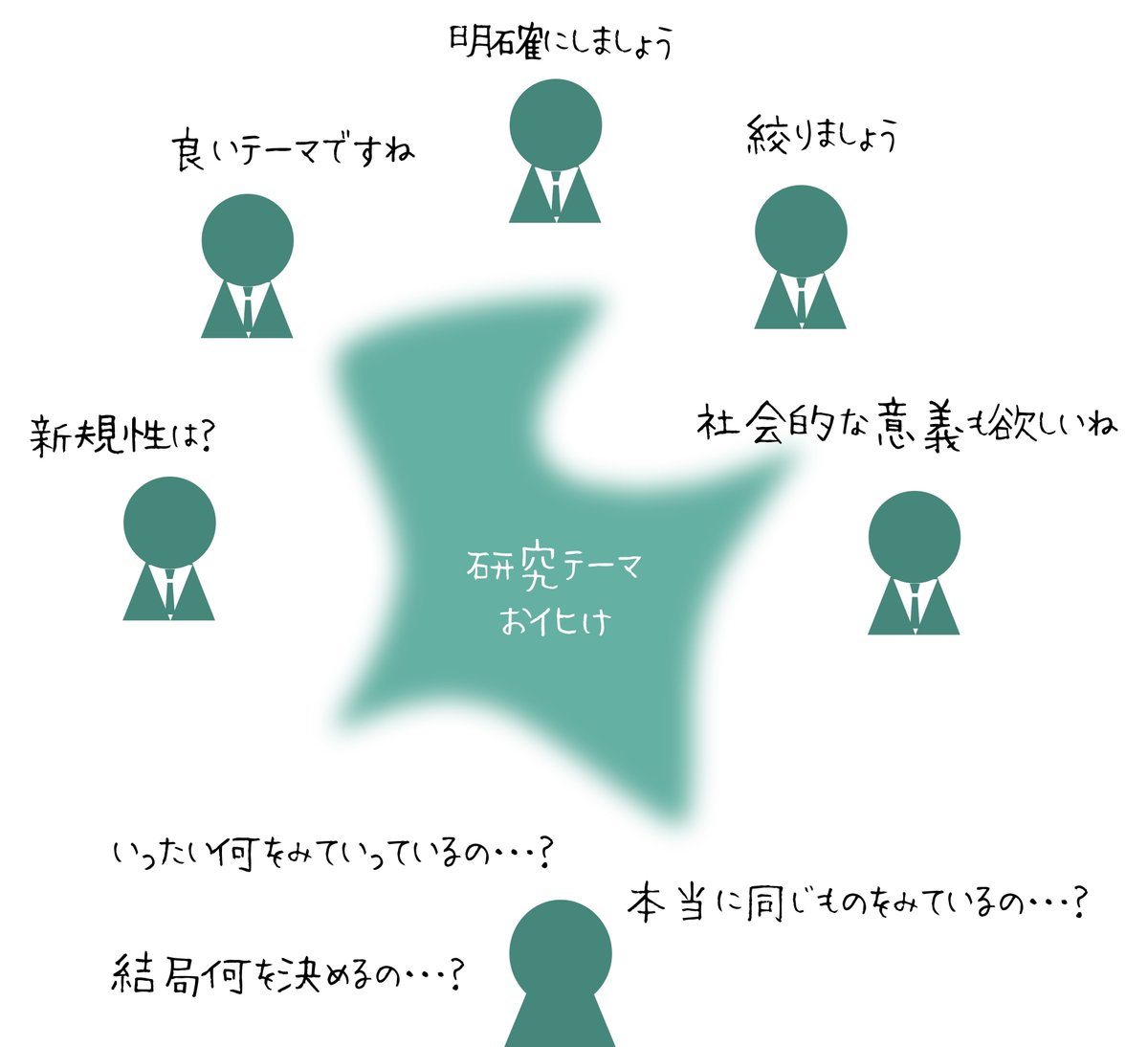

研究テーマお化けに化かされたくない!

とはいえ、研究テーマの指すものが定まっていないと困ります。研究テーマを曖昧なぐにゃぐにゃお化けのままにしていると、化かされてしまうのです(下図)。これでは、「研究ってよくわからないな…」と不満を感じながら、本来の力を発揮できずに、また本来学べたことをうまく学び取れないまま、卒業・修了を迎えることになってしまうかもしれません。

たとえば、「研究テーマ」に関するアドバイスを色々なところから聞けば聞くほど、混乱することになります。あるところでは、「研究テーマは現実的なものが良いよ」と言っているのに、別のところでは「研究テーマはもっと夢のあるものにしましょう」と言っている、ということが実際に起きるのです。また、自分では「研究テーマが決まった!」と感じて安心しているのに、「まだ研究テーマが決まっていないから、しっかり決めようね」と指導担当の先生に言われてしまうことも起きるでしょう。

研究のもやもやを取り除くには、曖昧な「研究テーマ」を明確に見定める必要があります。ぐにゃぐにゃお化けの正体を、はっきりさせましょう。そうすれば、お化けに化かされる恐れはなくなるはずです。

「研究のはじめからおわりまで、論文のはじめからおわりまで、確かにずっとそこにあるもので、その見つけ方や良し悪しをみんな議論してるのに、それが何かの説明は曖昧で、人によって違うものだと捉えているもの、なんだ?」というなぞなぞも良さそうです

研究テーマは「挑む世界観と作戦」だと捉えよう

というわけで、本記事の冒頭で示した「研究テーマとは、どんな世界にどう挑むのか?に対する答え」だ、という話にはいりましょう。

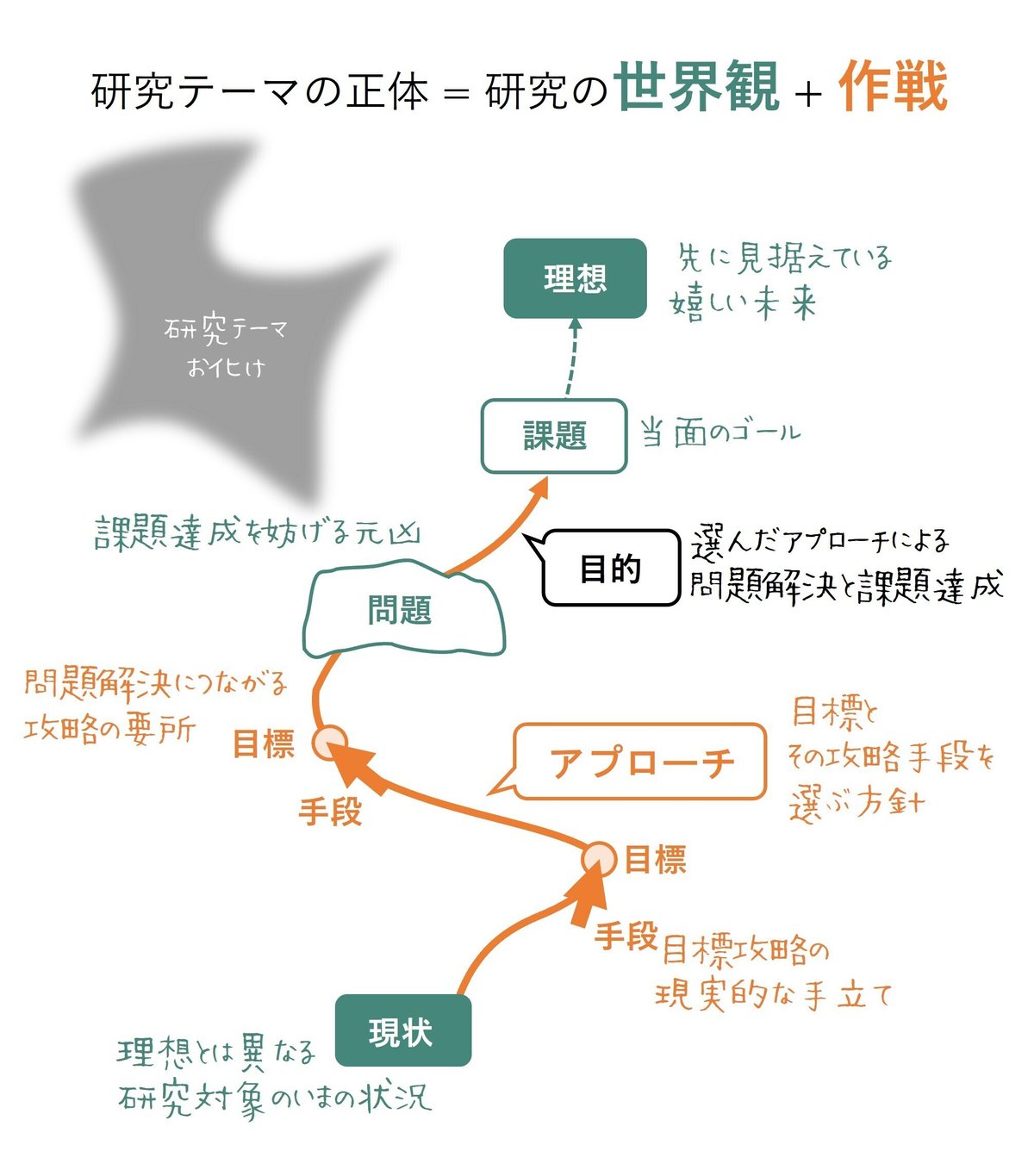

下の図をみてください。これが、研究テーマお化けをよく観察して得られた正体です。下端の「現状」と、上端の「理想」の間に矢印が結ばれており、その途中に、「目標」という粒々や、「問題」というごつごつした固まりがありますね。理想の近くには、「課題」というものが挟まっています。このひと繋がりの構造が、研究テーマの正体です。

世界観とは「理想・現状・課題・問題」の組み合わせ

この構造のうち、緑色で示しているのは、「その研究で挑む世界の見方」つまり「世界観」です。研究で注目する対象について、どんな理想を思い描いているのか、現状は理想とどう異なる状況にあるのか、理想に近づくためにどんな課題を達成しようとしているのか、そして、その課題達成を妨げる元凶となる問題は何だと考えているのか、というものです。

世界観のこれらの4つの要素は、研究を始めるにあたって非常に大切なものです。理想が定まっていないと社会的意義を説明できません。現状を見定められていないと新規性を持たせられません。問題を決めていないと学術的な貢献を説明できず、課題を決めていないと現実的かどうか判断できないのです。

作戦とは「アプローチ」のこと

一方で、上の図でオレンジ色で示したものが「研究にどう挑むのか」という「作戦」です。現状から課題へ向かう大きな矢印が、作戦の大枠である「アプローチ」です。どのような考え(アイデア)で問題を解決し、課題を達成しようとするのか、というものです。うまく問題を解決し、課題を達成できるようなものを選びます。

作戦の詳細が、「目標」と「手段」です。これらはアプローチに従って決定されるので、アプローチの矢印に沿って配置されています。目標というのは問題解決につながる攻略の要所で、手段というのは目標攻略のための現実的な手立てです。

テーマを代表するものが「目的」

上の図の「テーマの構造」の中で、「目的」が黒で描かれていたことに気が付いたでしょうか?ここで目的とは、「選んだアプローチによる問題解決と課題達成」だと説明されていますね。つまり、目的というのは、「世界観と作戦」のとくに重要な部分を抜き出して一言で言おうとするものです。この意味で、「研究テーマとはざっくり言えば、研究目的のことだ」ともいえるでしょう。

これでもうお化けに化かされない

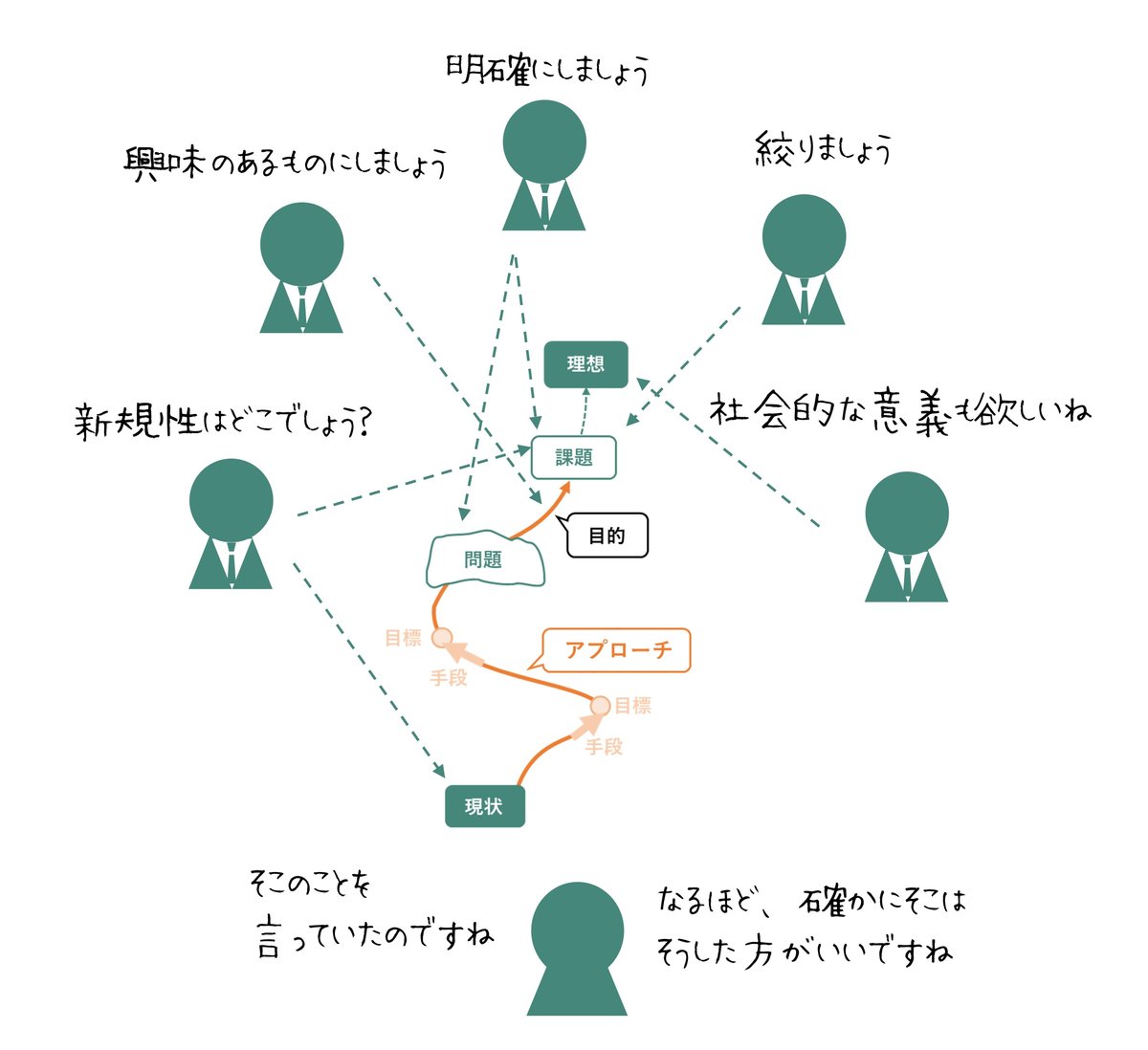

「研究テーマ」をこのような構造を持つものであると捉えると、もはや化かされることはないでしょう。下の図のように、ぐにゃぐにゃお化けはどこかに消えました。

「テーマを決めようね」というのは、この構造の要素一つ一つを決めようね、ということですね。「テーマを絞りましょう」は、要素一つ一つが指す内容を限定的なものにしましょう、ということです。「もっと夢のあるテーマに…」というのは理想をしっかり描きましょう、ということで、「もっと現実的なテーマに…」というのは、課題はもっと簡単なものにしましょう、ということに当たるのです。

研究は、魔王に挑むRPG

さて、お化けの正体がわかったところで、「研究テーマというものの正体は、別に特殊なものではない」ということの確認をしていきましょう。これを確認できれば、さらに怖いものではなくなります。

下の図を見てみましょう。研究テーマの正体と、魔王に挑むRPGの世界観と作戦の図を並べたものです。同じですね。

「あなたの研究テーマは何ですか?」というのは、「どんなゲームにどう挑もうとしているのですか?」という質問と同じです。端的には、「魔王を倒して姫を救出するゲームに、危険を避けつつも重要武器を入手して魔王に臨む作戦で挑みます。」という目的と作戦を答えればよいですね。より詳しく答えるなら、「魔物が暴れて国が混乱し、姫が魔王にさらわれたところから始まるゲームです。王国の平和と発展を実現するために、姫を救出できたらクリアです。でも、そのためには並外れた力のボスを倒さないといけないのです。今回は、危険を避けつつも重要武器を入手して魔王に挑む作戦でいこうと考えています。」というものになるでしょう。

おわりに

研究テーマとは一体何なのかという1つの答えとして、研究テーマとは「どんな世界にどう挑むのか?に対する答え」であり、それは「理想・現状・課題・問題・アプローチの組み合わせ」であり、「魔王に挑む冒険ゲーム(RPG)に例えると分かりやすくなるもの」だ、という話をしました。

この説明は、著者独自の見解であり、一般性のあるものではありません。ただし、このように捉えることで、研究を随分見通しよく進められることは、身をもって実感しています。より良い研究テーマの捉え方があるかもしれませんので、是非皆さんも「研究テーマの正体」について考えてみてください(そして、是非教えてください)。

このような研究テーマを決めていくための手順については、こちらの記事で解説しています。

この記事のような、「研究を進めるうえで必要なのになかなか教わる機会がない」研究基礎技術を体系的にやさしく解説した書籍が『卒論・修論研究の攻略本(石原尚・森北出版)』です。研究テーマを決めた後の研究の進め方も一通り学びたい、という方には是非おすすめです。

Twitterでも研究攻略に関する記事を発信しています。ぜひフォローをお願いいたします。Twitterはこちら。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?