記事一覧

ひろゆきさんの「キラキラネームならば、頭が悪い。」が論理展開としておかしいという話

2ch創設者で現在はフランスから論破芸人として活躍されているひろゆきさんが持論として「キラキラネームならば頭が悪い可能性が高い」という話をされていました。

その推論自体の是非に関しては下品だと思うものの統計調査があるわけではないので正確なところはわかりません。

しかし、当該記事の中に触れている論理展開が間違っているぞというか、ちょっとおかしいぞという話です。

ちなみに、僕としてはこれが間違っ

DX意味わからん。「IT革命」と何が違うの?という話

はじめにこの記事は、Engineering Manager Advent Calendar 2020の24日目の記事す。

職種を越えた働き方を模索するWeb Engineerのtrebyさんと、技術を突き詰めたいiOS Developerのbanjunさんの二人のパーソナリティをつとめるpodcast「きのこるエフエム」でお話してきた今話題のキーワードDXについてのお話を再編して記事にしたもので

不確実性に向き合う働き方「あなたの夏休みの宿題は?」

目標に向けて「わからないこと」を減らしていくのが仕事もし、何か目標があってそれを実現したいとき、たとえば、総理大臣になりたいとか思ったとき、総理大臣になる方法や総理大臣がどんな仕事かわからないとなると、次の行動は「わからないから、諦める」ではなくて、「総理大臣の仕事を調べる」「総理大臣になる方法を調べる」となるはずです。

このように何かに取り組むとき、常に「次の行動が何か」がわかれば、少しなりと

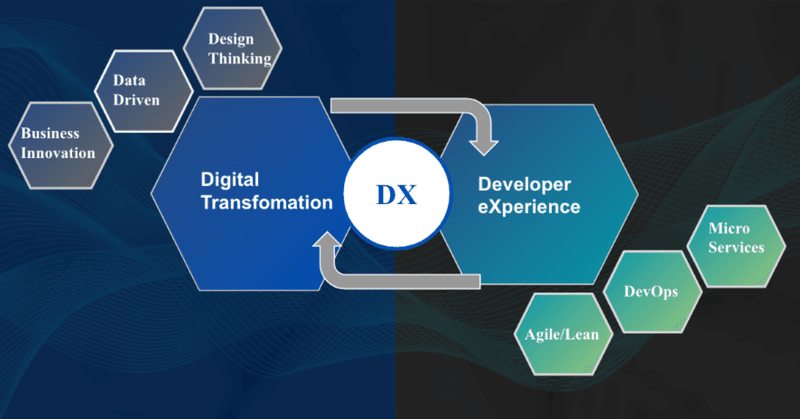

「2つのDX」というコンセプト

私が研究テーマとしてお話するのが、「2つのDX」という考え方です。

企業がデジタル化し、競争優位性を確保していくことを示す「DX:Digital Transformation」。

開発者がスムースに価値創出をしやすい環境とソフトウェア開発の自動的なパイプラインを意味する「DX:Developer eXperience」。

みなさんは、この言葉のどちらをご存知でしたか。あるいは両方ともご存知で

どうして、会社組織の人事制度や働き方に求められるものが変わってきたのか?

最近、いろいろな方から「ティール組織」や「OKRによる目標管理」「ジョブ型雇用」などについて質問を受けることがあります。

そして、異口同音に「なぜ、このような制度が求められるようになったのか、どうして必要なのか。」ということについても同時に聞かれます。

特に僕の場合、エンジニアのいる組織ではなんで、これほどまでに権限委譲や透明性、多様性が大事にされるのかということもセットで聞いていただきます。

STEM教育。そのまえに「科学」への勘違いを無くそう。

色々な世代やバックグラウンドの人とお話をしていくと、なんだか話が噛み合わないことがある。よくよく聞いてみると、ある言葉の意味が全然違っていたなんていうことはありふれた話だ。

たとえば、今「パンツ」という言葉、それがズボンを指しているのか、下着を指しているのかが同じ言葉だけど意味が違ってくる。一方が下着の話で一方がズボンの話をしていたら噛み合わない。

最近、AIブームで、コンピュータサイエンスへ

子どものおもちゃでプログラミングができるようになる時代

子供がいるわけではないので、子供のおもちゃに接する機会はとても少ない。もしかしたら、子供がいる人にとっては当たり前なのかもしれないけれども、現代の知育玩具にはプログラミングの要素が当たり前のように含まれている。

toioと呼ばれるおもちゃは、リモコンとロボットが内蔵していて、それに対して様々なソフトウェアを読み込ませたり、パズルのようにビジュアルプログラミングをしながら遊ぶものだ。

子供たちは

チームのトレードオフを知ること、THE TEAMと最適なチームの文化論

「THE TEAM 5つの法則(麻野耕司)」はAmazonで2週連続1位と売れに売れています。なので、僕がことさら宣伝する必要もないのではないかなーと思ったのですが、本書を読む上で重要なとっかかりを理屈っぽい僕から説明しておくのは1つの意義があるのかもしれないと書評を書いておきます。

本書の最大の魅力は、巷に溢れる「最高のチーム」論を一蹴するところにあります。あるのは「最高ではなく最適なチーム」

攻めとか守りとかそんなこと言ってる時点でIT投資の本質が掴めてない。

攻めのIT投資が必要な時代だ。クラウドやモバイルを通じてソーシャルなIoTでAIを駆使したカスタマーサービスをSaaSとして提供していくのがアジャイルな現代のソリューションだ。

こんなよくわからないことを耳にする。何もメイクセンスしてないと気がついてないのだ。しかも、大きな企業のCIOやデジタル担当の役員や幹部が口にするのを目にする。

果たして、彼らは一度でもWebサービスをAWSやGCPで動

メンバーシップ雇用だからこそ学び続ける姿勢が問われている

最近のニュースとして、富士通の2850人の早期退職とジョブ転換が話題だ。45才以上を対象としたリストラクチャリングの施策だとして、世間を賑わせている。

一方、スタートアップへの転職が上場企業を超える年収相場になったというニュースも話題になっていた。

最近、DX(デジタルトランスフォーメーション)に向けて多くの企業がやっきになっている。僕のところにも一定、そのような相談がやってくる。DXが何を指

老朽化ソフトウェアの技術的な負債、毎年12兆円の衝撃

毎年オリンピック4回分の失敗。

これはなんだとおもいますか。経産省の発表した調査「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」によると、2025年以降に作りっぱなしでメンテナンスできなくなってしまったソフトウェア(レガシーソフトウェア)が与える経済的な損失金額が毎年12兆円に及ぶそうです。

これを予算総額が3兆円に達したと言われる東京オリンピックに換算すると、4回

本を書くこと。そして手段に固執する愛の話

「エンジニアリング組織論への招待」が発売されたあと、担当編集から「広木さんは仕事を辞めるってことについてどう思いますか?」と聞かれた。

それをうけて、仕事を辞めたくなるようなことでもあったんだろうかと考えた。出版される前にもけんけんがくがく、意見をぶつけ合っていたので、そういったこともあったのかと訝しんだのが、曰く彼女の友人の話であるらしい。

担当編集の友人がこの本を読んだ途端、上司の机に拙著

「私は正しい!」と主張する時、結構正しくない説

ちょっとnoteの練習がてら。

よく議論などしていると、お互いに「私は正しい!」と主張することの応酬というのが起こりがちなんですが、よくよく考えるとよくわからないなと。

もし、口喧嘩などで相手を言い負かしたいなら、自分から自説の正しさを主張するのは、悪手な気がします。口喧嘩最強トーナメントの古代ギリシャ代表ソクラテスは、相手に「なんでなんで?」と質問をしていって、答えられなくなったところに「俺