朱と水…古代の宝に恵まれた奈良町と高畑(空海も登場した)

『朱』とは、朱肉、朱印、神社の柱などに塗られている『辰砂』(硫化水銀)の事である。高級なものはまた『丹(に)』とも呼ばれる。

皆さんは、『伊勢丹』を御存知だろう。そう、伊勢は水銀の古代における大産地でもあった。丹生鉱山もあり、室町時代には日本で唯一『水銀座』も置かれた。伊勢の朱は、東大寺大仏の鍍金(金メッキ)にも多量に使われたが多くが伊勢からもたらされたものである。

化粧品にもこの朱は使われ、『伊勢のお白い粉』といい、伊勢神宮からも神官が行商に出ていたという話もある。

お公家さんが顔に塗り白くなっていたのはよく知られている。江戸時代の頃には武士も真似したらしいが後半になると有害だ…と分かって来て『薄化粧』になったとも言われている。

この朱(辰砂)は日本構造帯と呼ばれる断層帯に沿って算出しているようである。伊勢・奈良・阿波・豊後などには山地が多い。

古来朱は、縄文時代から土器に塗られていたりもするし、有名な話では、古墳の石室や石棺に塗られていた。藤ノ木古墳などはおおよそ20㎏の朱が塗られていたそうである。

殺菌や防菌効果があったのかも知れない。

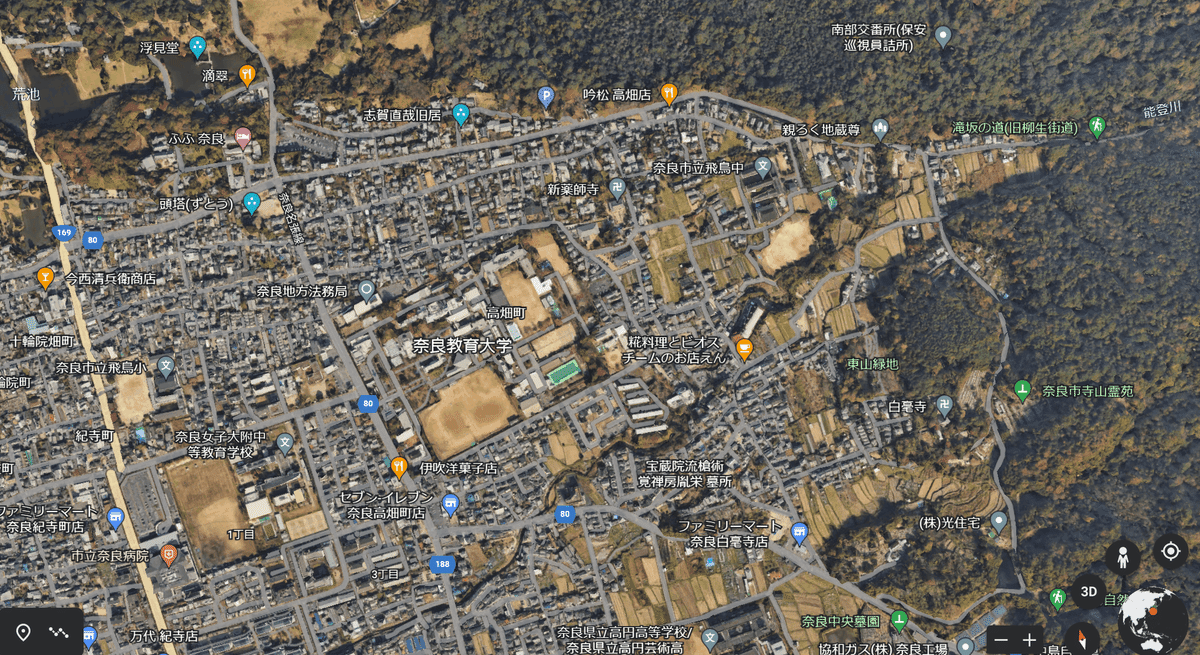

奈良県でも宇陀地方で多く産出しているし、奈良市高畑地区でも柳生街道の北端沿いの斜面で産出する。付近は丹坂とも呼ばれ、江戸時代には丹坂姓の屋敷が数軒軒を連ねていた。ここも日本構造帯から派生した断層のある場所である。この近くの寺院『不空院』には、かの『空海』も滞在していたと言われれているのも少し【怪しい】のである。空海は、興福寺の南円堂(八角)を造るためだったらしいが、春日社(現在は、大社と称しているに過ぎない。実際参道沿いの常夜灯には、すべて春日社とある)の朱塗りを見て空海が見逃すはずは…。

高畑から奈良町にかけては斜面が続いているが、これは、この地区が春日山・高円山からの断層などによる岩・砂・土が流出した『扇状地』(氾濫原とも)を形成しているからである。

よく知られたように、扇状地は水捌けがよく、伏流水が流れる。

このため山地に近いところでは、地下を伏流水となって流れている。伏流水に向かって井戸を掘ると水面が水圧を伴って上昇する。この付近は古来、

『福井』とも呼ばれた地域である。

斜面を下ると流出土砂の終わりになると、地表に水が流れるようになる。この水は、斜面で岩・砂などで濾過されて清い水となる。この地区は『清水町』とも呼ばれているのはこのためで、日本酒の醸造などが多かった。

古代では、清い水で高貴な人に使うものを『閼伽(あか)』と称した。

東大寺お水取りに使われる水も『閼伽井屋』と呼ぶところで汲む。

こうして見ると、古代の目敏い人達は、この地域の特徴を知り尽くしていたというのも面白い。

もう一点は、これらの伏流水によって天然の排水効果があり、汚水なども浄化しつつ流せたという利点もある。

高畑地区の屋敷には一軒一軒に井戸があり下水完備で籠城も出来そうである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?