【ふるさとを語る】競馬の歴史 その1 ~古代競馬から近代競馬まで~【歴史シリーズ】

🐴はじめに

プロローグ2は⏩こちら⏪

皆さんご機嫌よう☺️。

「ばんえい競馬の歴史を語るのにどんだけ遠回りしてんじゃい😠!」と、そろそろご指摘を受けそうな本シリーズも、いよいよここまでやって来ました😅。お待たせしてしまいすみません😅。

前回までは馬の種の進化の軌跡や、分類法、代表的な品種のご紹介をさせていただきました。今回からは、近代競馬の歴史をご紹介致します。

古代の競馬につきましては、近代競馬との連続性がなく、プロローグ1でも若干触れたため、省略させていただきます。ご了承ください🙇♂️。

もし「古代競馬も書いて欲しい!」という声がありましたら、後ほど本記事に加筆していく考えです。

(22/10/12追記)前回のパートの「あとがき」にて、古代編をやります、と書いたにも関わらず、すっ飛ばして近代編からやってしまいました。申し訳ありません🙇。古代編も本日、追記させていただきました。

~今回の流れ~

🐴古代の競馬(22/10/12追記)

🐴近代競馬の起こり

🐴日本の近代競馬の歴史

お時間がありましたら、お付き合いください🙇♂️。

🐴古代の競馬(22/10/12追記)

画像出典:https://www.crank-in.net/img/db/1177212_1200.jpg

現代の競馬とはレース方法が違うものの、古代より様々な方法で競馬は行われていました。

こちらでは、世界中に遺された記録などを元に、古代競馬のお話をして参ります。

🐴競馬の起こりは中央アジアから

出典:Wikipedia『ナーダム』より引用

人間よりも俊足で力も強いため、古来より馬は人類の生活にとって欠かせない存在でした。しかし人類が娯楽好きなのは現代と変わらないようで、生活のためだけでなく娯楽にも利用されました。その娯楽の一つが、俊足を活かした競馬だったわけです。

明確な文献にこそ残っていないものの、紀元前4500年ごろには既に、モンゴルなど中央アジアの大草原に暮らす遊牧民族が競馬を行っていたようです。

モンゴルでは現在でも『ナーダム』という祭典の中で競馬が行われており、古くから競馬が愛されている事が伺えます。

文献として記録されている最古の競馬は、紀元前12世紀のギリシャ競馬だとされています。当時の競馬は戦車競馬と呼び、2輪の馬車(チャリオット)を2等頭の馬に引かせて競うものでした。イメージとしては、タロットカードの「戦車」が近いです。

(映画『ベン・ハー』では、舞台がローマ帝国になっていたり、馬が2頭から4頭になっていたりと変更が加えられている)

古代ギリシャの戦車競馬は、繋駕速歩競走として現代でも(ごく小規模ではありますが)行われております。かなり息の長い競争法のようです。

出典:Wikipedia『繋駕速歩競走』より引用

🐴近代競馬の起こり

複数の馬同士を競争させるという、素朴な意味での競馬は紀元前のローマ帝国時代より行われており、日本でも平安時代に『競馬』という神事として行われておりました。

しかし、それら古代競馬は、近代競馬とは使用されている馬の品種、コース、ルールや施設などに大きな違いがあり、歴史的な連続性はありません。

では、現在私たちが目にするスタイルの競馬は、いつ、どのような背景で誕生したのでしょうか?こちらではそのお話をして参ります。

🐴近代競馬はイギリスから始まった

写真出典:Wikipedia『チェスター競馬場』より引用

時は1539年。日本はまだ戦国時代だったころ、イギリスのチェスターに初めてとなる常設競馬場が誕生しました(現在のチェスター競馬場)。ここで初めて正式のルールや競馬場に基づく競馬が行われるようになりました。

その後、ドンカスター、ニューマーケット、ヨークなど各地に施設が作られていき、17世紀初頭には十数箇所で競馬が行われておりました。

この頃の競馬はイギリス王室の保護推奨下で行われており、ニューマーケットがイギリス競馬の中心地となる礎を築いたジェームズ1世や、それを更に発展させ自ら手網をとることもあったジェームズ2世、アスコット競馬場を創設したアン女王などは熱心に庇護したと記録に残っています。

18世紀になって競馬が飛躍的に発展していったのは、このころの王族の庇護により近代競馬の基礎中の基礎が構築されたから、と言っても過言ではないでしょう。

また、現代競馬に欠かせない存在の『サラブレッド』が誕生したのも17世紀とされています。

🐴近代競馬の基礎が整った18世紀

写真出典:https://bookmaker-info.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/d21bc1e2bf81e7f3a97e83ef665f15ba-2048x1229.jpg

ただ、17世紀までの競馬は王侯貴族の娯楽としての意味合いが強く共通のルールに基づいたものではなく、出走馬の出自や競走成績についての詳細な記録は残っておりません。

近代競馬の基礎が整い、飛躍的に洗練されていったのは、18世紀のことになります。

1727年にはイギリス各地で行われていた競馬の詳細な結果を記載した、競争成績書(のちのレーシングカレンダー)がジョン・チェニーによって発刊。

1750年には、公正確保の番人として約250年の長きにわたりイギリス競馬を統括した、ジョッキークラブが設立されました。

1791年にはサラブレッドを定義づける最初の一歩という意味で、ジェームズ・ウェザビーによってジェネラルスタッドブック(血統書)が刊行されています。

1795年にはハリー・オグテンが設立したオグテン社により、イギリス・ニューマーケット競馬場においてブックマーカー式による賭けが行われるようになりました。

そのように定義づけやルールの基礎だけでなく、レースのやり方もヒート競争(複数回勝負)からダッシュ競争(1回勝負)に移り始め、レースの短距離化、競争年齢の若年化、マッチレースから複数の馬主がお金を出し合って賞金とするステークス方式へと移行していったのもこの頃とされています。

🐴日本含む各国へ近代競馬が広まった19世紀

画像出典:Wikipedia『競馬の歴史(日本)』より引用

19世紀になると、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、オーストラリア、シンガポールなど世界各国で競馬が開催されるようになりました。

当時移動手段や農耕用に馬が欠かせなかった事から、馬産振興という意味合いのほか、イギリスにおいて馬主・騎手・主催者・観客がそれぞれ利益を得ることが出来る洗練されたシステムが構築された事が、各国に急激に広まる背景にあったと思われます。

日本の近代競馬の始まりも19世紀の事で、1860年(万延元年)に横浜の外国人居留地において開催されたのが始まりとされています。

🐴日本の近代競馬の歴史

1860年(万延元年)に初めて行われて以来、独自の発展を遂げた日本の近代競馬。

当時はありとあらゆるものが西洋化していった激動の時代であり、競馬も例外ではありませんでした。

ここからは、日本の近代競馬の歴史をお話して参ります。

🐴日本の近代競馬は横浜から始まった

写真出典:Wikipedia『居留地競馬』より引用

時は19世紀半ば。アメリカの圧力により開国を余儀なくされ鎖国が解かれた日本で、外国人居留地が設けられることとなります。

そこで行われた競馬は居留地競馬と呼び、1860年(万延元年)に横浜市中区元町で行われたのが日本最古の洋式競馬とされます。馬は日本の在来種が主に用いられました。

1862年(文久2年)には、日本初の洋式競馬場である横浜新田競馬場(仮設)が作られ、1866年(慶応2年)には幕府により常設の競馬場である横浜競馬場(根岸競馬場)を建設して以降は、同地で盛んに競馬が行われるようになりました。

この競馬は治外法権に基づいていたので、当時幕府や明治政府による賭博の禁止の影響を受ける事無く馬券が発売出来たのも、盛んに行われることの助けになったのかもしれません。

やっぱギャンブル要素がないと刺激が無いし脳汁出ませんからね🤤(ギャンブル中毒者並の感想)。

🐴やがて日本各地に広がる

横浜競馬場(根岸競馬場)において行われた洋式競馬を模倣して、やがて各地で競馬が行われるようになりました。

この各地で行われた競馬は、定期的に開催される祭典の意味合いが強く、ギャンブルではありませんでした。これらの競馬は馬券の発売が出来なかったため、明治中期には全て廃れてしまいました。

やっぱギャンブル要素がないと刺激が無いし脳汁出ませんからね🤤(ギャンブル中毒者並の感想2度目)。

それまで神事として日本独自に行われていた競馬も、外国人の影響により洋式の祭典競馬に変遷していきました。

西洋の育種技術を導入するため、海外より様々な馬を輸入し始めたのもこの頃からです。

🐴馬券の発売を黙許、その後社団法人の乱立へ

出典:https://nissinsensonishikie.jimdo.com/静岡県立中央図書館所蔵作品-全55点/s011-s020/s013平壌附近大激戦/

日清戦争・日露戦争により、日本の軍馬が西欧諸国のそれ(西欧諸国では既に盛んに品種改良が行われていた)に比較して劣っている事を痛感した政府は、内閣直属の馬政局を設置して馬匹改良に取り組むこととなりました。

馬政局は馬産振興のためには競馬による優勝劣敗の原則を馬産に導入する必要があるとして、馬券の発売を前提とした競馬の開催を内閣に求めました。

先述の通り、日本では賭博行為は禁止されていましたが、桂太郎内閣は競馬は軍馬育成の国策に適うとして、黙許するとの方針を1905年(明治38年)に通達します。

やっぱギャンブル要素がないと刺激が無いし脳汁出ませんからね🤤桂太郎内閣GJ(ギャンブル中毒者並の感想3度目)。

そのような背景の中、次の年に東京の池上競馬場で4日間に渡って行われた、日本初の馬券発売をともなう競馬は大成功をおさめます。

この成功を受け、日本各地で公認競馬を開催しようという動きが起こり、社団法人の設立申請が相次ぎました。

東京競馬会の役員は準備不足による混乱を危惧し認可を慎重にするよう進言しましたが、認可を乱発してしまい日本各地に社団法人が相次いで誕生しました。

政府は風紀の乱れを心配し、入場料や馬券を高額に設定する(それを払える上流階級しか利用しないであろうという考えから)も、根本的な問題の解決になっていませんでした。

当初の懸念通り、準備不足により熟練スタッフの不足や、営利主義に走るもの、配当金の計算がおかしいとか八百長が各地で頻発。やくざ者が出入りする柄の悪い場所に成り下がってしまう事になります。そのため世論は競馬排斥論へと傾く事となってしまいます。

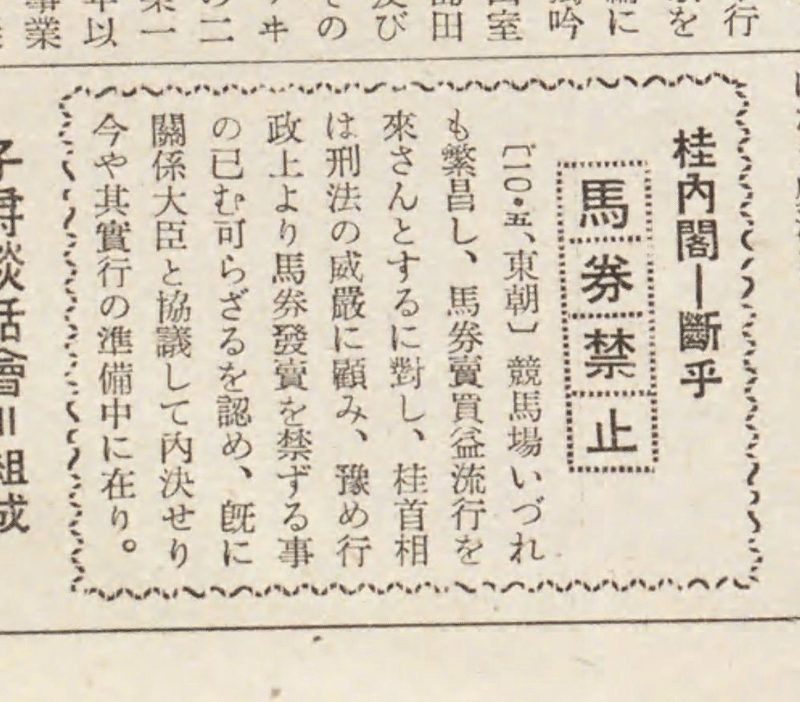

そして1908年10月5日に、馬券発売禁止の闇令が発せられる事となりました。僅か2年の馬券黙許時代の終わりです。

出典:https://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1920436&contentNo=263&outputScale=1

🐴競馬法の成立へ

馬券の発売が禁止されたため、競馬場存続のための補助金競馬や、景品競馬(勝馬投票券という競馬ファンなら聞き慣れた概念もこの景品競馬で生まれました)という形で競馬は続けられたものの、不人気で競馬場には閑古鳥がないていました。

やがて補助金競馬への政府の支出が増大した事で、馬券発売の再開を推進する動きが起こります。

貴族院などの反対もあり、競馬法の成立は一度失敗に終わるも、軍馬を確保するため馬産振興の活性化を訴えた日本陸軍の働きもあり、遂に1923年(大正12年)に旧競馬法が成立する運びとなりました。

これにより晴れて馬券の発売が再開されることになりました。

🐴日本競馬会の成立、戦時中も行われた競馬

出典:Wikipedia『競馬の歴史(日本)』より引用

1930年代、アメリカの株価暴落のあおりを受け、世界的な不況が発生。その影響は日本にも及び『昭和恐慌』がおこりました。

その頃はアメリカのニューディール政策や、ソ連の計画経済、ナチスドイツの統制経済などの経済を強くコントロールする政策が脚光を浴びていました。

日本においても統制経済的な動きが起き、特に軍部は生産力拡充の観点からそれが推し進められました。

必需物資の生産と販売が統制され、同業・同系会社の合併を促進する法律が相次いで成立したのもこの頃です。世の中は合理化・構造改革に向かっていた時代だったのです。

軍部と密接な関わりがあった競馬界も例外ではなく、そんな最中の1936年(昭和11年)に改正競馬法が成立し、同年に競馬倶楽部や帝国競馬協会を統合する形で日本競馬会が成立しました。

それまでの競馬倶楽部などは解散し、競馬場などの財産は日本競馬会が所有することになります。

太平洋戦争(大東亜戦争)が勃発したあとも多額の国庫納付金や馬産振興の名目で競馬はおこなわれましたが、戦局の悪化を受けて中止され施設は軍事施設などに転用される事となりました。

競馬の本格的な復活は終戦後まで待たなければなりませんでした。

🐴戦後 ~闇競馬から中央競馬の発足へ~

終戦後、焦土と化した日本においても競馬人気は衰える事無く、法的根拠なく馬券を発売する闇競馬が興行面で成功をおさめます。しかし反社会的勢力の資金源になったり、治安の悪化を招く事となってしまいました。

この問題に対処すべく、1946年(昭和21年)に地方競馬法が制定され、指定の組合・連合会以外は競馬を開催できなくなったために闇競馬は消滅しました。

しかし、この指定の組合・連合会以外は競馬が出来ないというのが独占禁止法に触れるという指摘をされ、日本競馬会は解散し、競馬法のもと農林省が国営競馬を管理することになりました。

そして1954年(昭和29年)に特殊法人日本中央競馬会(JRA)が設立され、皆さんおなじみの中央競馬が始まる事となったのです。

🐴今回のまとめ

🐴近代競馬は16世紀のイギリスから始まった

🐴18世紀に馬主・騎手・主催者・観客がそれぞれ利益を得ることが出来る、洗練されたシステムが構築された

🐴19世紀には日本を含む世界中に競馬が普及した

🐴戦前の日本競馬は軍部との関わりが強く、馬産振興や馬匹改良などの政策的な要望に応える形で発展していった

🐴戦後は闇競馬など紆余曲折を経て1954年にJRAが発足し、現在に至る

🐴あとがき

如何でしたでしょうか?

次回は、いよいよと言いますか漸くと言いますか😅、ばんえい競馬の歴史のお話をして参ります。

実は5月に投稿したその5においてもばんえい競馬の歴史については触れているのですが、次回はより掘り下げて執筆していこうかと考えております。

投稿予定日は13日頃を予定してます。お時間がありましたら、どうぞ読んでやってください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました☺️。

それでは🤗。

また会いましょう☺️。

その2は⏩こちら⏪

⏩とらねこの共同マガジンに参加させていただいております‼️⏪

⏩NS_ここまろ様の共同マガジンに参加させていただいております‼️⏪

⏬ひまじん33ごう🐹|十勝のnoterってどんな人?

⏬筆者の地元・十勝帯広や北海道の物事を紹介する『ふるさとを語る』シリーズです!歴史シリーズも!

⏬大した事やってないですけど、Twitterも!

よろしければ、サポートをお願いいたします!筆者のブログをより良くするためだけに使わせていただきます!