ショパン ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1のリズム

最初の部分

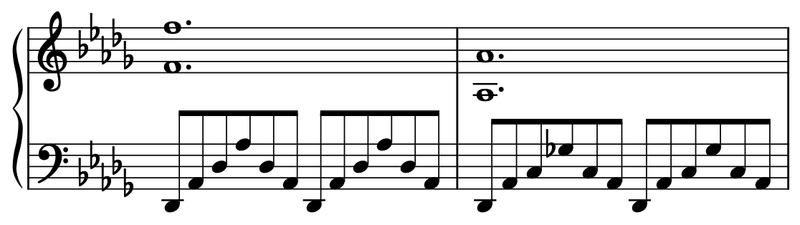

この曲の冒頭のリズムの大きな特徴は、アナクルーシス(小節線の前にある部分)が小節の半分の長さであることです。

次の譜例に赤い点線で示したように、このリズムは小節線の示す区分からズレているような感覚を与えます。しかしこの箇所では、伴奏は小節線に従っているように感じられます。

これを単純化すると次の譜例のようになります。一見奇異に思えるかもしれませんがこのパターンはモーツァルトやベートーヴェンで頻繁に見られるものです。

このようなズレたリズムを、私は斜拍子と呼んでいます。斜拍子は古典派の時代に発展したリズムです。ガヴォット・リズムと呼ばれる場合もありますが、バロック時代のガヴォットのリズムよりもずっと複雑です。

斜拍子形やその他の形については次の記事も参照してください。

さらに第4小節の後半からは、このズレがもっと明確になります。ここでは伴奏も一緒にズレているように感じられます。

この箇所では、本来の小節線の代わりに、赤い点線の位置に小節線が引かれていたとしても誰も疑問に思わなかったでしょう。

この曲は、小節線の通りの拍節構造と、半分ズレた拍節構造が重なり合っており、ある箇所ではズレた枠組みが優位になり、またある箇所では小節線通りの枠組みが優位になる、というような揺らぎを示しています。

次の譜例は最初の変ロ短調の部分が終わるところですが、ここではズレた構造が小節線に揃った構造に変化するようにも思われます。小節線で囲まれた範囲が繰り返されるように思えるからです。

しかし実のところはズレた枠組みは解消されていません。第18小節のメロディーが3つ目の4分音符で終わっているのはそのためです。曲の後半でもやはりそのように扱われています。

第18小節の後半の4分休符が3つ並んでいるところは引き伸ばしになっていて、それによって次に続く部分を小節線に合った形へと変えているのです。

中間部

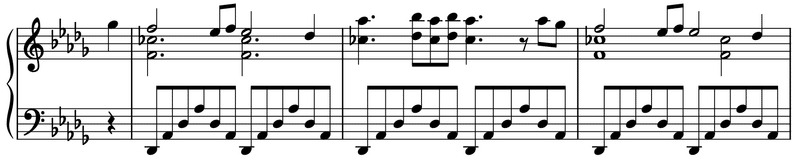

このメロディーは私が標準形と呼ぶ基本的な形をしています。

標準形は、大きな音符を単純に2つに分割して得られる2つの音符を基本形とするようなリズムです。

例えば次のような長い音符をまず考えます。もちろんこれはひとつながりの音符でですから1つのまとまりをなしています。

これを2分割すると次のようになります。ここでは和声や旋律の上下動は無視して、メロディーのリズムだけを考えましょう。

さらにそれぞれの音符を2分割します。このようにして作られた4つの音符は、それぞれ2つがもともと1つの音符だったのですから2つずつのグループになっていることが明らかです。

次に、若干複雑な分割(2+1)やシンコペーションを加えます。このように上のレベルから下のレベルへと順々に分割などの操作を加えていくことで、具体的なリズムを構成することができます。

次の2小節も同じです。

和声的な面は気にせず、リズムをより大雑把なレベルに遡らせると次のようになります。

こちらもさっきと同じように、1つの長い音符にまでリズムを遡らせることができます。

他の箇所も同様です。次のリズムも2小節全体としては標準形の1つのヴァリエーションです。

ただし、少し小さい範囲で見てみると単に標準形を入れ子にしたものではない場合があります。

例えば第51, 53小節の直前に、次のようなアナクルーシスを付けると、標準形の音符を分割する際に、標準形を再び使うのではなく斜拍子形を使ったようなリズムになります。

このように、様々なリズムは、分割のヴァリエーションとして利用することができます。

原曲ではアナクルーシスが無いので、解釈のされやすさに少し違いが生じます。先頭がアナクルーシスだと次も似たような形に理解されやすいのですが、先頭がアナクルーシスをもたないと次もアナクルーシスではない解釈をされやすくなります。

この曲についてはとりあえずこのくらいにしておきましょう。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?