音楽のフレーズ構造の4つのパターン

拍子に基づく音楽のメロディーは、クラシックかポピュラーかに関わらず、ここで解説する4つのパターンやその組み合わせとして分析することができます。

内容は分かりやすくできるように少しずつ改善していく予定です。

(※4つのパターンの名称は私が勝手に名付けたものですので、その点だけはご注意を。)

1. 標準形 (オモテ)

標準形は拍節構造に沿って作られた最も普通に見られるグルーピングのパターンです。

メロディーが2小節や4小節を単位として作られていることはよく知られていると思いますが、それは2つの小節からできた高次の2拍子がそのままメロディーの骨組みになっているからです。

それが2つ集まれば、さらに高次の2拍子が生じることになります。このようにして、ぼんやりとですが、8小節や16小節ぐらいまで、この感覚が生じることになります。

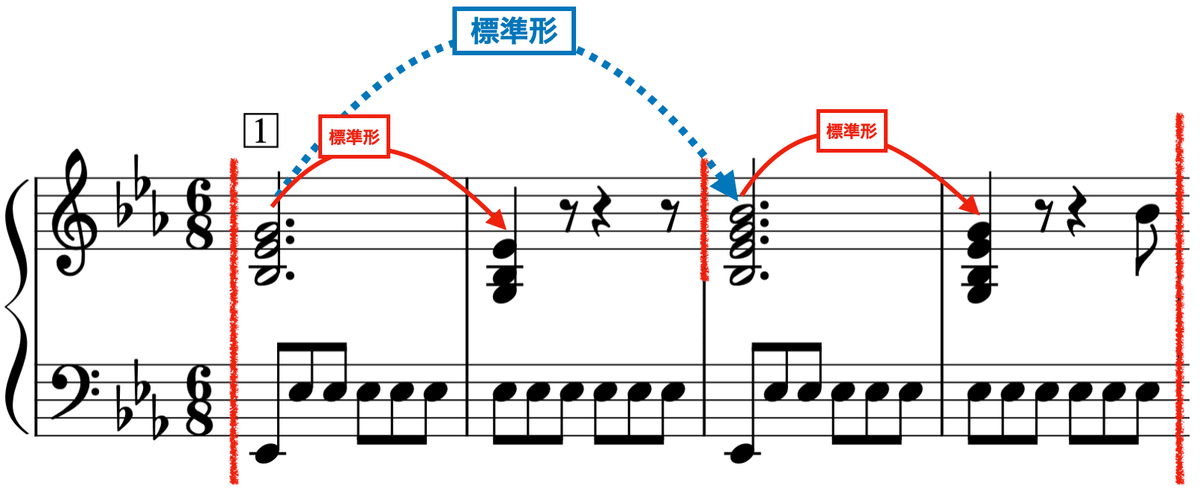

次の譜例は、標準形の中でも最も単純な2つの音からなるメロディーの例です。

2小節ずつの高次の小節があり、その中の強小節→弱小節の位置にメロディーのグループがあることが感じられるはずです。

ベートーヴェンもそういうグルーピングを感じてほしいので、2小節目と4小節目は音を短く切っています。

フレーズのグループの終わりを明確にするために休符を挟んで音を短く切ることはよく行われることです。これはグループを切ることを目的にしていますので、必ずしも正確に4分音符で音を切ることを求めているわけではないと考えることは可能だと思います。

次の譜例には青い点線を追加しました。このような高次の標準形が感じられることと、この4小節が1つの2拍子や4拍子として感じられることは同一の現象です。この構造の作用のために、この4小節は大きなまとまりとして感じられるのです。

次の動画で、更に先まで見ていきましょう。第5, 6小節に緑色の矢印が書いてありますがこれは入れ子になった標準形を表しています。これは、2音からなる標準形を修飾したものと理解できます。

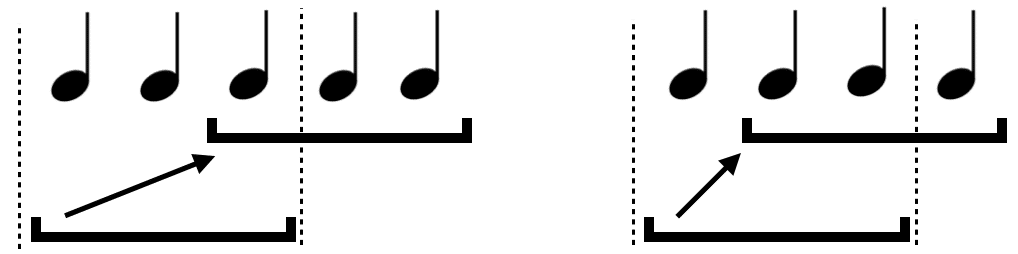

標準形を入れ子にすることができることはフレーズの構造を理解する上で重要な点です。次の図で分かる通り、これは音符の分割と全く同じことです。

分割を繰り返すことによって、様々な形を生成することができ、しかもそれらは分割前の大きな音符の性質を継承しています。

このように、通常の音符の分割のプロセスのままメロディーを作れたとするならば、それは標準形だけを組み合わせたものになるわけです。

いくつか他の例も挙げておきます。

次の例は最初2小節に1つの標準形があり、次の2小節にもう1つ標準形があることがすぐ分かると思います。そして、さっき見た例と同様に、2小節同士は1つの4小節のグループと解釈できますし、また第2、第4小節の中には、低次の標準形が埋め込まれています。

次の例も同様です。2+2の4小節のグループ(青い矢印)と、それぞれ2小節のグループ(赤い矢印)と、1小節ごとのグループ(緑の矢印)の各々が標準形を元にしています。この「入れ子」の構造をよく意識して下さい。

次の例も音符の分割によって理解することができます。

3小節での標準形

3小節での標準形は次のようになります。

3小節での標準形の例として、モーツァルトのドン・ジョヴァンニからレポレッロの登場シーンの一部を挙げておきます。

1.5小節で同じことをすることもできます。その場合には、その後のフレーズが半小節ずれて書かれることになります。

2. 斜拍子形

次のようなフレーズは標準形ではうまく理解できません。メロディーの区分が小節の区切れと半分ズレているからです。

このような形を斜拍子形(※)と呼ぶことにしましょう。このようなメロディーのズレた枠は、まるで拍子の一種であるかのように持続的に用いられます。

(※「斜」という言葉を使ったのは、「裏」という言葉をもう1つのタイプのズレに使いたかったからです。)

簡単な図式を示すと次のようになります。小節線に合った標準形を基礎としながら、メロディーに従属的なズレた枠が現れています。

こうしたズレは、1/2や1/3(2/3)など分かりやすい単純な比率でのみ起こると考えられます。

注意が必要なのは、時にメロディーも小節も、小節線とズレて存在している場合がありうることです。これには単に小節線の引き方についての考え方が違うとか、先程述べた1.5小節の標準形の結果全体が小節線からズレてしまう場合などが考えられます。小節線の意味は必ずしも統一されてはいませんでしたし、小節線は音楽的内容とは独立してできるだけ一定に引かれ続けるという慣習があったからです。

いくつか例を挙げておきます。

次のブルグミュラーの「牧歌」は譜例の最後が少し変則的になっていますが、斜拍子形であると考えられます。

アナクルーシス(弱起・アウフタクト)と標準形の関係について

しばしば斜拍子の末尾を隠すように標準形が表面に現れることがあります。この場合、斜拍子の先端はアナクルーシス(弱起・アウフタクト)になります。

次の例でも3小節目に標準形が出たために、直前の斜拍子形がアナクルーシスになっていることがよく分かるでしょう。

↓のリンク先にに斜拍子形フレーズについてのさらに詳しい解説を載せておきます。

3. 裏を取る形(ウラ)

斜拍子形とは逆に、後続側にズレた枠を持つ形を「裏を取る形」と呼ぶことにします。

次の例が分かりやすいでしょう。伴奏が小節の内部に標準形(オモテ)を持っているのに対して、メロディーが遅れた位置に裏を取る形(ウラ)を出しています。

次の例では、標準形と裏を取る形が同じ声部に出ているために、それぞれの末尾が隠れてしまった形となっています。裏を取る形の末尾が隠れると、ポピュラー音楽のドラムスで使われるフィルと同じ形になります。

もう少し例を挙げておきましょう。

次の例は裏を取る形に、さらにアナクルーシスが付いた形です。これはこの後に紹介する「裏を取る斜拍子形(ウラシャ)」とほとんど同じ形となります。アナクルーシスが、斜拍子の後半を隠した形であることを思い出して下さい。

次の例も裏を取る形にアナクルーシスが付いたものです。

「裏を取る形」はオペラなどでも使用頻度の高い、クラシック音楽の特徴を体現したような非常に重要なパターンです。

オペラから1つだけ例を挙げておきます。

3拍子におけるウラを取る形

3拍子では次のような2通りのウラのとり方が生じます。

次の例では両方のタイプが登場します。

他の例も挙げておきます。

古典派音楽などではしばしば終結部の最後にウラを取る形が多用されます。このパターンについては↓に特別の記事を挙げました。

4. 裏を取る斜拍子形(ウラシャ)

裏を取る形と斜拍子形を組み合わせたこの形はかなり使用頻度が高いので、4つ目のパターンとしたほうがいいと思われます。名前が長いのでウラシャと略します。

ウラシャの形は、斜拍子形全体を裏を取る位置に置いた形と言ってもいいし、裏を取る形に斜拍子を付けた形と言ってもいいような存在です。

次の図では、斜拍子形とウラシャを並べて比較しています。

この比較で、斜拍子形と比べて、ウラシャの場合では同じ関係が全体としてズレて置かれていることが分かると思います。

そして、斜拍子形を標準形の修飾だとするならば、ウラシャが裏を取る形を同じように修飾したものだということが分かると思います。

次の例でウラシャがどのような形であるか確認してみましょう。

水色で骨組みとなっている裏を取る形を示しています。赤い矢印が2つずつセットになっていることに注意して下さい。ウラシャの形はこのように2つの矢印で4つの要素からなるのが基本です。

裏を取る形と同じように末尾が次にはみ出していることにも注意が必要です。このために、演奏は末尾として弱く演奏されるのに、位置は小節の強拍であるという奇妙な状況が生まれることになります。

上の例をもっと先まで聴いてみましょう。

他の例も挙げておきます。モーツァルトのピアノソナタから。

ショパンの練習曲Op.10-4

ブルグミュラーの練習曲「別れ」Op.100-12からの例。

さらに詳しい説明を↓のページでも行っています。

まとめ

以上で紹介した4つのパターンは、さらに互いに入れ子にすることや、斜拍子にさらに斜拍子を付けて行くことなどの組み合わせによって、複雑に成長させることができます。

つまり、実際の楽曲の様々なフレーズは、そのように組み合わせた形のどれかであるとして分析できるということです。

今後も実例と合わせた説明を拡充していく予定です。

ご精読ありがとうございました。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?