チェルシー×ニューカッスル プレミアリーグ 第24節 2021.2.16

こんにちは! へーこです。今回はチェルシー×ニューカッスルの一戦について戦術分析レビューを書いていきます。前節、攻略難易度の高いブロックを組むシェフィールド相手にオウンゴールを許したりするなどして苦しみながらも薄氷を踏む勝利を飾ったチェルシー。対するは前節、退場者を出しながらもなんとかサウサンンプトン相手に勝利したニューカッスル。

では、早速試合を振り返っていきます。

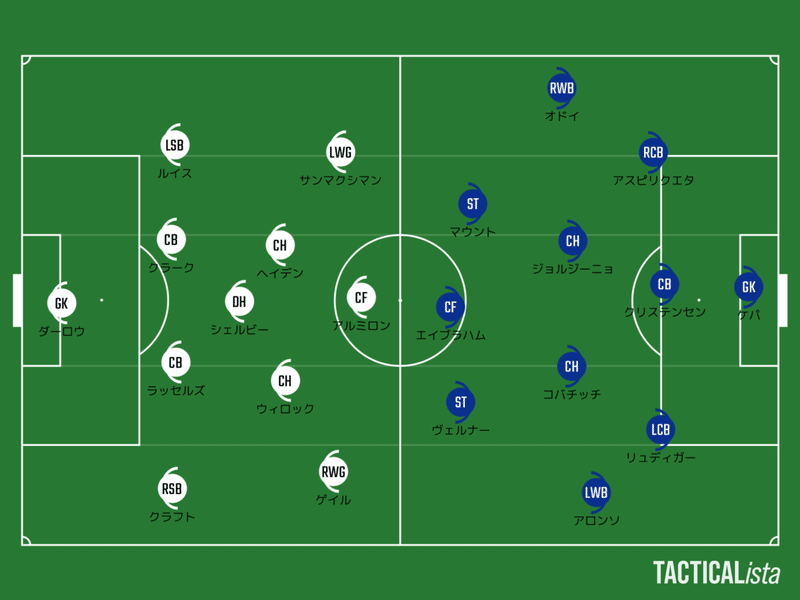

スタメン

チェルシーはいつも通りの343のシステム。GKはケパ。3バックは右からアスピリクエタ、クリステンセン、リュディガー。中盤は右からオドイ、ジョルジーニョ、コバチッチ、アロンソ。3トップにマウント、ヴェルナー、エイブラハム。今回の注目はGKにケパがスタメン復帰したこと。トゥヘルは試合前のコメントでメンディーを休ませる意味もあるとしていたがスカッドを余すことなく活かしてくる手腕はさすがである。そしてスタメンからしばらく遠ざかっていたエイブラハムもスタメン復帰。

対する、ニューカッスルは433を採用。GKにダーロウ。ディフェンスラインは右からクラフト、ラッセルズ、クラーク、ルイス。DHにシェルビー。2CHはウィロック、ヘイデン。3トップは右からゲイル、アルミロン、サンマクシマン。クラフトは6試合ぶりのスタメン復帰、ラッセルズは3試合ぶりのスタメン復帰である。

チェルシーの保持時① 基本形

◆前節の振り返り

・チェルシーは343の形で高い位置。

・シェフィールドは532の形で守備。

・シェフィールドはブロックを組むわけではなくある程度引き込んだ位置からプレスをかける。

・チェルシーが苦しんだ理由

→前節のトッテナムと違い、シェフィールドの前線の選手は抑える選手、抑えるコースが明確化されていた。

シェフィールドはチェルシーのビルドアップの強みであるアスピリクエタを高い位置に進出させないようにするというのが大きな狙いにのように見えた。

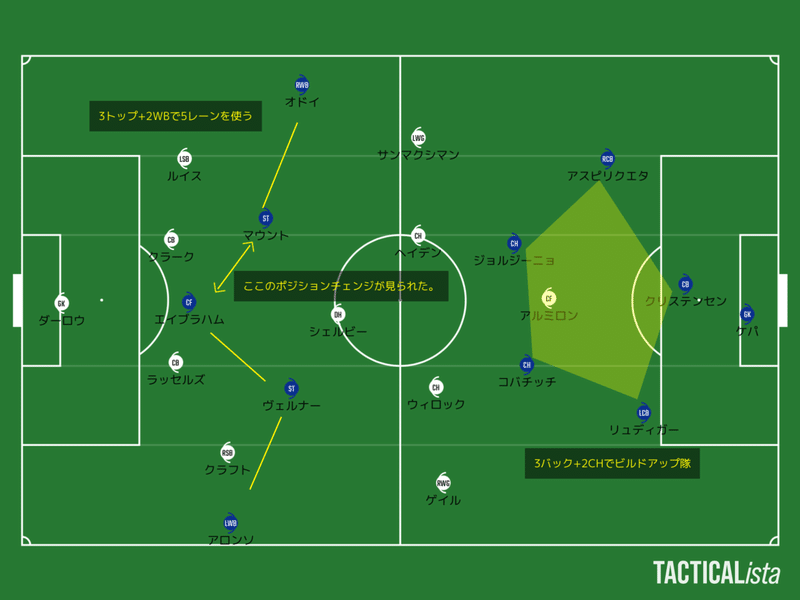

◆今節の基本形

今までのゲームと大きな変化はない。3バック+2CHでビルドアップ隊を構成する。そして、3トップ+2WBで5レーンを使いながら、それぞれがライン間or裏抜けの駆け引きをして段差を生みながらディフェンスラインを崩しにかかる。ここまでの話は今までと同様。少し変わったのはマウントとCFのエイブラハムがポジションチェンジをする回数が増えたことだ。

そして、当然のことだがサッカーは相手がいて成り立つスポーツでありチェルシーがベースとする戦い方が変わらなくても相手の振る舞い方によってチェルシーの戦い方も変わってくる。次の章ではニューカッスルの守備の狙いを見ていく。

チェルシー保持時② ニューカッスルの守備

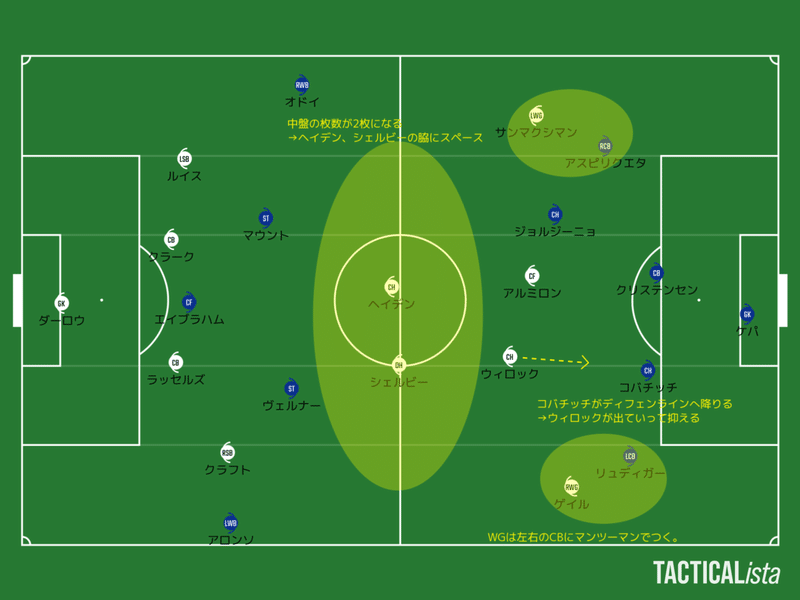

◆ニューカッスルの守備

この試合、ニューカッスルはチェルシーの3バックを前線の3トップで抑えることを試みてきた。特に左右のCB、アスピリクエタ、リュディガーに対してはWGのサンマクシマン、ゲイルがマンマーク気味につき、寄せるときにはWBへのパスコースを消すことを意識しているように見えた。そして中盤の3枚はフラットに並ぶ。

こうすることでニューカッスルは次のような狙いを持っていたと思われる。

①チェルシーの左右のCBが高い位置を取ることを阻止する。

左右のCB、特にアスピリクエタが高い位置をとってビルドアップの起点構築をするのはチェルシーの常套手段。

②ニューカッスルのWGに高い位置をとらせる。

WGが高い位置をとれるようにしてカウンターの火力を落とさないようにしようという狙い。特にサンマクシマンの単騎突破力は活かしたい。

チェルシー保持時③ ニューカッスル攻略のポイント

この試合、チェルシーには2つの攻略ポイントがあった。

◆中盤の脇のスペース

前述した通り、3バックを3トップで抑えてきたニューカッスル。それに対してチェルシーはCHの一枚をディフェンスラインに下ろして対抗した。コバチッチがディフェンラインに降りて、ジョルジーニョが中盤に残るケースが多かった。(この理由についても後の章で考察したい。)

このとき、ニューカッスルは2CHの1枚が前に出ることで対応する。コバチッチが降りることが多かったのでウィロックが前に出て対応することが多かった。

このことによってニューカッスルの中盤のフィルターは2枚になる。さらに前述したようにニューカッスルのWGは人基準の高い位置にポジションをとる。

このため空いてくるのは中盤の脇のスペース。チェルシーはこのスペースを起点にすることが多かった。

◆ジョルジーニョのポジショニングの妙

この話題は後の章で書こうと思うのだが簡単に説明しておく。

前述した通り、ジョルジーニョは中盤に残ることが多かった。このときジョルジーニョはニューカッスルのCFアルミロンの周りを動き守備の基準点をずらす作業をし続けた。このことによってクリステンセンはストレスなくビルドアップをすることができていたように見えた。

この2つの狙いがはっきりと見えていたのが1点目の得点シーンだ。

30:00〜

ジョルジーニョ、コバチッチでクリステンセンの道をあけ、空いていた中盤の脇にアロンソがポジショニング。LSBのクラフトを釣って空いた大外のヴェルナーが仕掛けてあげたクロスをジルーが押し込んだ。

ニューカッスルの善後策

前半はWGを高い位置に残しつつも後ろに枚数を残してカウンターを狙っていたニューカッスル。前半でチェルシーに2点を先行されたため後半頭からプランを変更してきた。

ニューカッスルは後半の頭からチェルシーのビルドアップ隊を余らせることなくマンツーマンで捕まえにいくことを選択した。そしてそのプレス網から溢れた場合は中盤の底に残ったシェルビーがカバーする。要するにボールを高い位置で奪いに来たのだ。このことによるデメリットはディフェンスラインで数的不利が生じるということだが、2点のビハインドを背負った状況では当然の決断だ。

そして、後半の頭の15分ぐらいの時間まではこのプレスは機能していた。しかしハードな守備を要求されるこのやり方は長くは続かず徐々にチェルシーのビルドアップ隊がニューカッスルのプレススピードに適応していく。特にジョルジーニョ、コバチッチが本領を発揮。完全にプレスを無力化する場面も増えていき後半は前半以上に擬似カウンターの発動回数が多かった。

後半の頭こそ危険な場面が多かったチェルシー。しかし、その後は危なげなく試合を進め試合終了。クリーンシートで試合を締めくくった。

ジョルジーニョのポジショニングの妙

前述した通り、チェルシーはこの試合では2IHのうちコバチッチがディフェンスラインに降りてジョルジーニョが中盤に残ることが多かった。本章ではこの理由について考え、さらにコバチッチとジョルジーニョのコンビの相性がなぜ良いのかについても考察を深めていく。

◆ジョルジーニョのパスコースを作る動き

ジョルジーニョはオフザボールでビルドアップに貢献することが多かった。ニューカッスル攻略のポイントの章でも触れたことだがジョルジーニョはクリステンセンがボールを持っているときポジションを細かく修正しながらクリステンセンの縦パスのコースを作り続けていたのである。

クリステンセンがボールを持っているときジョルジーニョはあえて自身でボールを受けようとはせずにニューカッスルCFのアルミロンの死角で動く。アルミロンは自身の死角でジョルジーニョにボールを受けられることを避けようと常にジョルジーニョの位置を確認してついてくる。このことを利用してジョルジーニョはクリステンセンが楔を打ち込むコースを作っていた。

ジョルジーニョが作っていたパスコースは主に2つ。

①大外のオドイへのパスコース

②ハーフスペースのマウント

◆ジョルジーニョの中盤でのスペースを作る動き

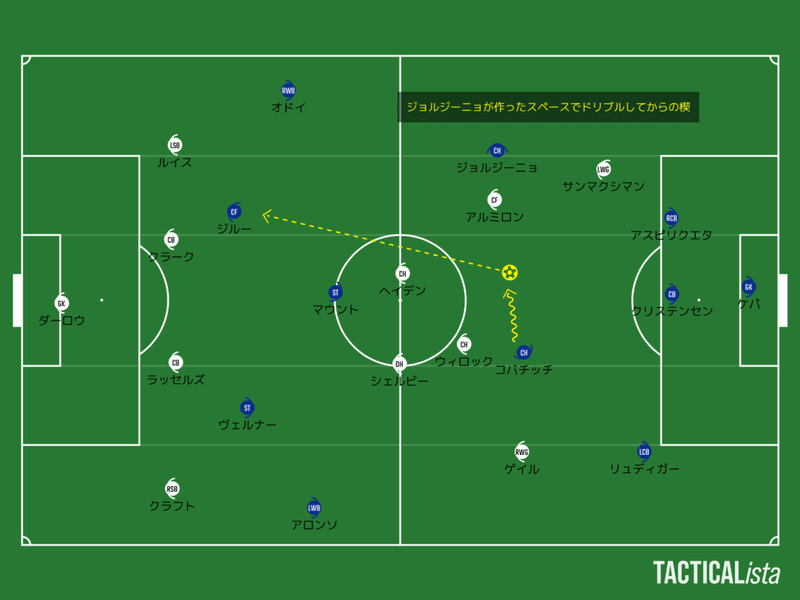

パスコースを作る動きと同様だ。ジョルジーニョは自身の動きに付いてくるアルミロンを利用して推進力のあるコバチッチがボールを前に進めやすいように中盤でスペースメイクをする。その働きが効果的に作用したのが次のシーン。

25:10〜

ジョルジーニョが空けたスペースでコバチッチがドリブルしジルーへ縦パス。ジルーのポストプレーから最終的にヴェルナーのフィニッシュまで持っていったシーン

◆なぜジョルジーニョが中盤に残りコバチッチがディフェンスラインに降りたのか

ここまで考えて見るとこの疑問の答えは明白だ。要するにジョルジーニョはオフザボールで、コバチッチはオンザボールでプレーするのが得意な選手なのだ。もちろん、両選手ともオン、オフどちらの動きもできるのだがこの2選手の関係性の中ではジョルジーニョがオフ、コバチッチがオンのプレーが得意ということである。オフザボールの得意なジョルジーニョが中盤でスペースメイク、パスコースメイクをしつつ、オンザボールが得意なコバチッチがディフェンスラインに降りてボールを前に進めるということだ。

ちなみに、ジョルジーニョがスペース&パスコースメークをしながら味方に自分の作ったスペース&パスコースを指示して使わせる様は某人気サッカーアニメの「神のタクト」のようで見ていてカッコいい。とてもテンションが上がる。

2CHのキャラクターから全体の構造について考える

この章では前章で考えた話題をさらに深めてチーム全体の攻撃の設計についても考えてみる。ここではチェルシーのビルドアップは右サイドが起点となることが多いということに話題を絞る。

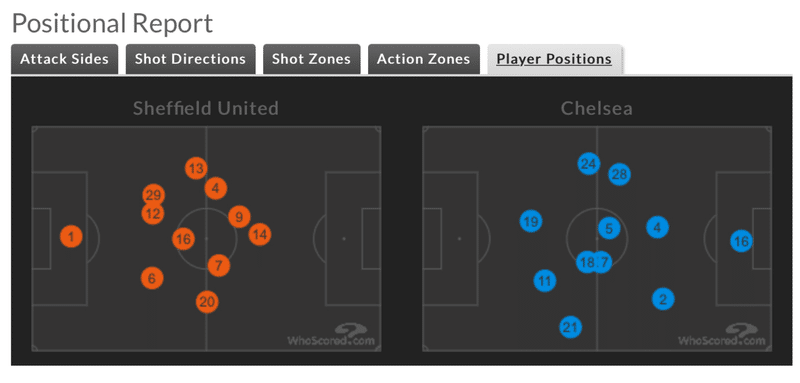

◆まずはデータから事実確認

これはチェルシーの直近のリーグ戦3試合の各選手の平均ポジションのデータである。

①アスピリクエタはリュディガーよりも高い位置をとっている。

②右サイドの選手の方が左サイドの選手よりも距離が近い。

この2つが事実として確認できる。

とにかく、これはチェルシーが右サイドからのビルドアップが多いということをデータ的に裏付けていると言えるだろう。

◆右サイドからのビルドアップが多い理由

前章でも書いた話だが、チェルシーの2CHのキャラクターは右サイドにいるジョルジーニョがスペースandパスコースメイクが得意。そして、コバチッチはキープ力を活かしてカットインをしながらボールを前進させるというものである。さらに、3バックの真ん中はTシウバorクリステンセンが務めることが多く、両者ともに右利きの選手である。そして、右のCBは攻撃参加、ビルドアップに定評のあるアスピリクエタ。ここまで考えると右サイドからのビルドアップが多くなるのは必然のように感じられる。

◆前線の選手のキャラクター

前5枚の顔ぶれに目を向けると右サイドの2人マウント、オドイはそれぞれライン間で前を向くプレー、1on1での突破力という強みを持つ。そしてどちらもチャンスメイカーとしての強みである。一方で左サイドのアロンソ、ヴェルナーはフィニッシュで強みを発揮することのできる選手である。

◆全体の設計

ここまで考えてきてわかるのはチェルシーの攻撃は右で作って左で仕留めるという構造になっていることだ。トゥヘルがどこまで考えているのかは分からない。しかし、ランパード時代は右で使われていたコバチッチが左、マウントが右に置かれていいるということを考慮するとトゥヘルなりの適材適所の人選なのではないだろうか。

一応、比較のために今シーズンのランパード体制でのニューカッスル戦でのスタメンを載せておく。

まとめ

・チェルシーは343

・ニューカッスルは433

・ニューカッスルの守備に対して、コバチッチがディフェンスラインに降りて数的優位を作る。

・チェルシーはニューカッスルの中盤の脇を起点に攻略を試みる。

・チェルシーは右で作って、左で仕留める?

この試合も危なげなく勝利したチェルシー。さらにクリーンシートに抑えることもできた。このまま行けばリーグ戦はCL圏内をとることは堅そうだ。さらに来週はCLの決勝トーナメントもある。いきなりポジショナルプレーを身につけたシメオネアトレティコナのはサポーターとしてはアンラッキーだが、戦術合戦が見れそうだというのはとても楽しみである。

ここまで読んでくださってありがとうございました。🙏

試合結果

プレミアリーグ 第24節 2021.2.16

チェルシー×ニューカッスル

スコア 2−0

得点者 ジルー、ヴェルナー

twitterのリンクです。

↓

https://twitter.com/heko5606

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?