チェルシー×バーンリー プレミアリーグ第11節 2021.11.7

こんにちは!へーこです。

今回はチェルシー×バーンリーの一戦についてレビュー記事を書いていこうと思います。長く書くと、書くのも読むのも大変になってしまうのでサクッとポイントを書いていこう思います。

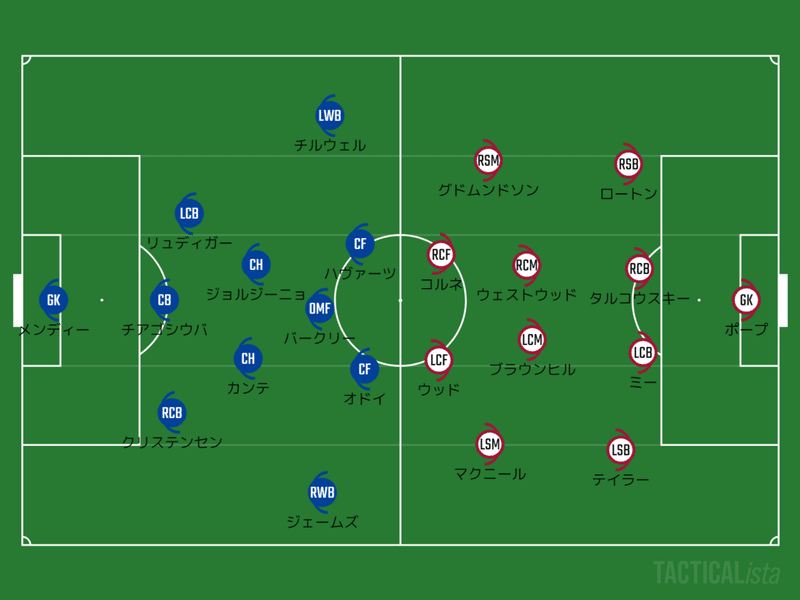

スタメン

チェルシーはこの試合3-4-1-2のシステムを選択。前の組み合わせはハヴァーツ、オドイ、バークリーという珍しい顔ぶれであった。ルカク、ヴェルナー、マウントら主要メンバーがいない中でバークリー、オドイらがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかというのは注目だった。そして、試合開始と同時に個人的に少し気になったのはジョルジーニョとカンテの立ち位置について。これに関しては後述するがこの試合において重要なポイントであった。

一方のバーンリーはというとショーンダイク監督おなじみの4-4-2。個人的にはこのチームこそ古き良きイングランドのザ・キック&ラッシュをしているチームだと思っている。エースのウッドはオリンピックのニュージーランド戦にもOA枠として参加していた。ウッドは2トップの左に配置され、このこともトゥヘルの采配に影響を与えていたと思われる。

バーンリーの守備

チェルシーのビルドアップを説明する前にバーンリーの守備の方法について軽く触れておく。

バーンリーは基本的には442のブロックの形で守備を行う。

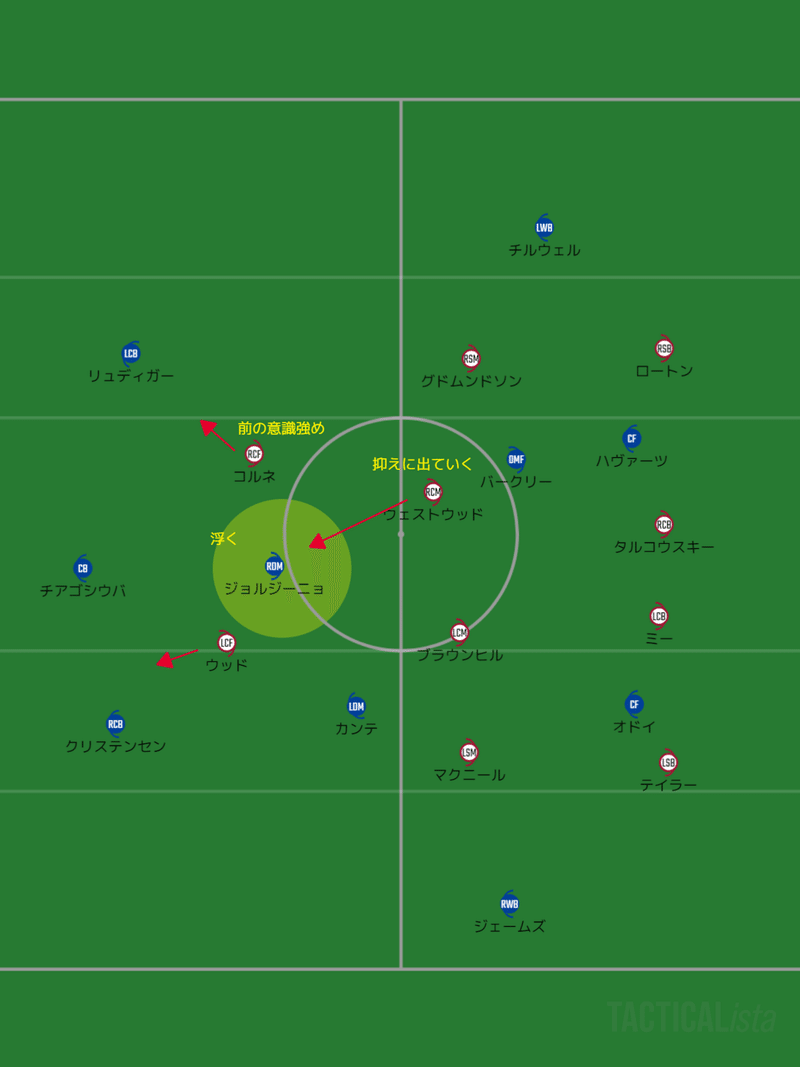

少し特徴的だったのは2トップの振る舞いだ。2トップは間で顔を出すジョルジーニョを隠しながら守備を行うのがスタンダードである。しかし、この試合のウッドとコルネの2人は真ん中を閉める意識よりもチェルシーの3バック両脇のリュディガー、クリステンセンへプレッシャーをかける意識の方が強かった。

また、その分空きやすくなったジョルジーニョには2Voの一枚が出て対応をしていた。

エリアの名称について

チェルシーのビルドアップに言及するにあたって各エリアの名称について紹介をしておく。これらのエリア分けと名称はサッカー系YoutuberのLeo the footballさんが考案したものである。これらの用語を使い分けることはゲーム分析の助けになりうると思うのでよかったら皆さんにも使っていただきたい。

以前にもビルドアップについて書いたことがあるが上のエリア用語を使ってよりアップデートしたものを書いこうと思う。この後の説明では主にハーフバイタル、センターバイタル、(ライン間)ハーフフロント、センターフロント(フロントエリア)の言葉を使っていく。

チェルシーのビルドアップの構造の基本形

以前に書いたチェルシー×アストンヴィラの記事で言及したことだが442のブロックを崩す上で重要なのはフロントエリアをとることだ。今回はそこからさらに先の話について書いていく。

◎フロントエリアをとる意味

まずは前提の確認として、なぜフロントエリアをとることが重要であるのか、、。

それは相手のボランチ、サイドハーフに近づくことによって、①裏②ハーフバイタル、センターバイタル③ファジーゾーンにボールを送り込みやすくなるからだ。

裏を返せば3つのエリアを最初から狙えるのであればそうするのがベストであり、反対にフロントエリアをとっていたとしても3つのエリアに人がいなければ効果をなさないのである。

要するにパスを入れる選手と受ける選手がバランスよく配置されていることが重要であるということだ。

◎チェルシーの左右非対称ビルドアップ

では、バランスよく選手が配置されているとはどういうことなのか。

チェルシーではまず主に2種類の役割の選手がいる。それは①ブロックを広げる選手と②ブロックの間を使う選手だ。

①ブロックを広げる

これは主にCFとWBの選手が担っている役割だ。これらの選手が裏を狙ったり、大外に張ることによってブロックを広げることができる。

②ブロックの間を使う

この役割を担うのは主にシャドー、CH、3バックの選手である。そして、ここでいうブロックの間とは主にハーフバイタル、センターバイタル(ライン間)のことである。そして、ライン間にいる選手にボールを届けるには当然ながらライン間の選手にパスを出す選手が必要である。

上の図を見ていただきたい。

右サイドに関しては主に右利きのアスピリクエタがボールの供給を担っている。サッカーの経験がある人ならばわかるかもしれないが利き足と同じサイドに配置された場合のほうが中に向かってボールを刺していきやすい。

一方で問題は左サイドである。リュディガーは右利きでありながら左HVに置かれている。つまりライン間にいる選手にボールを供給するのが比較的難しいのである。

じゃあ、左のハーフバイタルには誰がボールを入れるんだ、、。

というところでその役割を担っているのがコバチッチである。同じ右利きでありながら前を向いてボールを運ぶのが得意なコバチッチは左のハーフフロントにポジショニングし、リュディガーからボールを引き取って左のハーフバイタルへボールを供給するタスクを担っている。

まとめると、

・右のハーフバイタルにボールを入れるのは主に右利きのアスピリクエタ。

・右利きの選手が左のハーフバイタルにボールを供給するのは難しい。そのためハーフフロントでコバチッチがボールを引き取って左のハーフバイタルにボールを供給している。

チェルシーのビルドアップの機能不全

ここまで説明してやっとこの試合で起きていたビルドアップ時の機能不全について触れることができる。

◎この試合での役割

この試合は後ろの組み合わせはいつもと同じだったが前三枚の形が異なっていた。ハヴァーツとオドイが2トップで相手のディフェンスラインを押し下げる役割を担う。そして、ライン間でボールを受けるのはトップ下のバークリー。WBは大外でブロックを引き延ばす。ジョルジーニョはセンターフロントでボールを循環させ、カンテは右のハーフフロントで前を向いて縦パスを狙う。3バックはいつものようにボールを動かして前をうかがう。

◎機能不全の原因

では、なにが原因だったのだろうか、、。前章で書いたがビルドアップを成立させるためには左右のハーフバイタルにボールを受ける人、そしてボールを入れる人が必要である。この試合ではこの部分を満たすことができていなった。

◆左サイドについて

トップ下のバークリーは左に流れる傾向があったので、ハーフバイタルに選手はいた。しかし、左のHVは右利きのリュディガーでありハーフフロントでボールを引き取ってくれる人がいたわけではなかった。そのため、ボールを供給できる選手がいなかったのである。

◆右サイドについて

こちらは左サイドと逆である。右のHVは右利きのクリステンセンであったし、ハーフフロントでカンテがボールを受けていた。しかし、ハーフバイタルでボールを受ける選手がいなかった。

このように、この試合のチェルシーは左右のライン間攻略においてバランスよく選手を配置することができていなかった。

◎この配置のメリット

今までこの形にした場合のデメリットを書いていたがメリットについても考えてみようと思う。

冒頭でも書いたことだがバーンリーはウッドのエアバトルの強さを攻撃の軸としている。そしてウッドが左に置かれていたためチェルシーにとっての右サイドがルーズボールの拾いあいの激戦地になるのは必然であった。そこにカンテを置くことでボールを回収することをトゥヘルが考えてた可能性はある。実際にデータでもクリステンセン(7)、ウッド(4)がそれぞれのチームで最も空中戦を多く記録している。

代替案 〜どうすればよかったのか〜

この章ではじゃあどういう戦いをチェルシーはすればよかったのかということについて書いていく。

①バークリーが右のハーフバイタルをとる

バークリーが右のハーフバイタルをとれば、右サイドでボールを供給する人、受ける人をそろえることが可能なためライン間でボールを受けることが可能になる。

②前3枚の組み合わせを2シャドー+CFにする

この形が最もしっくりくる。ただ、あえて前の形を2CF+トップ下にしているためトゥヘルなりの意図があるように思える。

2つの代替案を提示させていただいたが個人的には①の方を推している。実際に試合の中でも瞬間的にそのような配置になってチャンスになったシーンがあったからだ。良ければ46分49秒のシーンを見ていただきたい。

ここまで読んでくださってありがとうございました。

↓Twitterのリンクです。

https://mobile.twitter.com/heko5606

チェルシー×バーンリー

プレミアリーグ第11節 2021.11.7

1-1

得点者 ハヴァーツ、ビドラ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?