へきちの本棚4(TABFで買った本)

へきちの二人、松田洋和と田渕正敏が、毎月テーマを決めてレコメンドをする企画、へきちの本棚。第4回目はへきちも出展者として参加しました、Tokyo Art Book Fairで買った本をご紹介します。

Gonggi

0.1, the object

date: 2020

publisher: ADD TO CART

illustration & design: 0.1, the object

昨年ポポタム(本屋)の韓国フェアで魅力的なイラストレーションだなと思って買ったレターセットがあった。その作者0.1さんがTABFに出展されていて、本とステッカーを購入した。日本のイラストレーションだと言われても違和感の無い描線だが、日本国内では10年以上前から小さな差異を競い合うような線画の領域に窮屈さを感じていた。 0.1は線幅のルールや様式によってそういった一群から一線を画している。この本では韓国の伝統的な子どものゲームが図解されている。説明図としてのアノニマスな視点とそこに人を感じる描線のコントラストが美しい。(田渕)

six

Kim Jooyoung

date: 2022

illustration & design: Kim Jooyoung

ブースに並べられた本の様相からギャグ漫画だと思って手に取った本。 ニヤつきを抑えられないまま本を開くとスケール感の大きな空の描写にやられてしまった。 油断していた分のショックが大きく真剣に読み進めようと心を入れ替えた。 おぼつかない英語でタイトルの意味を訊いた。 野暮だとは思ったけれどセリフの無いサイレント漫画から読み取るには難易度が高かった。ここでそれを明記するのはさらに野暮なので控えるが、“six”というタイトルに込められた意味を知ると、異形の存在と交わっていく深淵な世界観を捉える手掛かりとなった。(田渕)

ENDLESS END COME-ON LOOP!

ながみねえりこ

発行年:2023年

発行元:NERD

デザイン:渡久地菜生、伊野波舞

作者が十数年もの間、人知れず制作し続けた絵画集。 ある時、大量に溜まった作品をNERD GALLERY(沖縄)に持ち込んで個展開催と記録集の制作が実現したという。すぐに脳裏に過ぎったのはヘンリー・ダーガーと彼の死後に作品を発見・保存したアパートの家主とのエピソードだった。手に取った絵画集はカレンダーになっていて、同じ暦が繰り返される遥か未来の年号まで印刷されている。 作者は暦の周期と日常のループの中で微細な変化を感じ取り、その中で発見した何かを描いている。長年封じ込められていた絵はどれも熱を持って輝いている。(田渕)

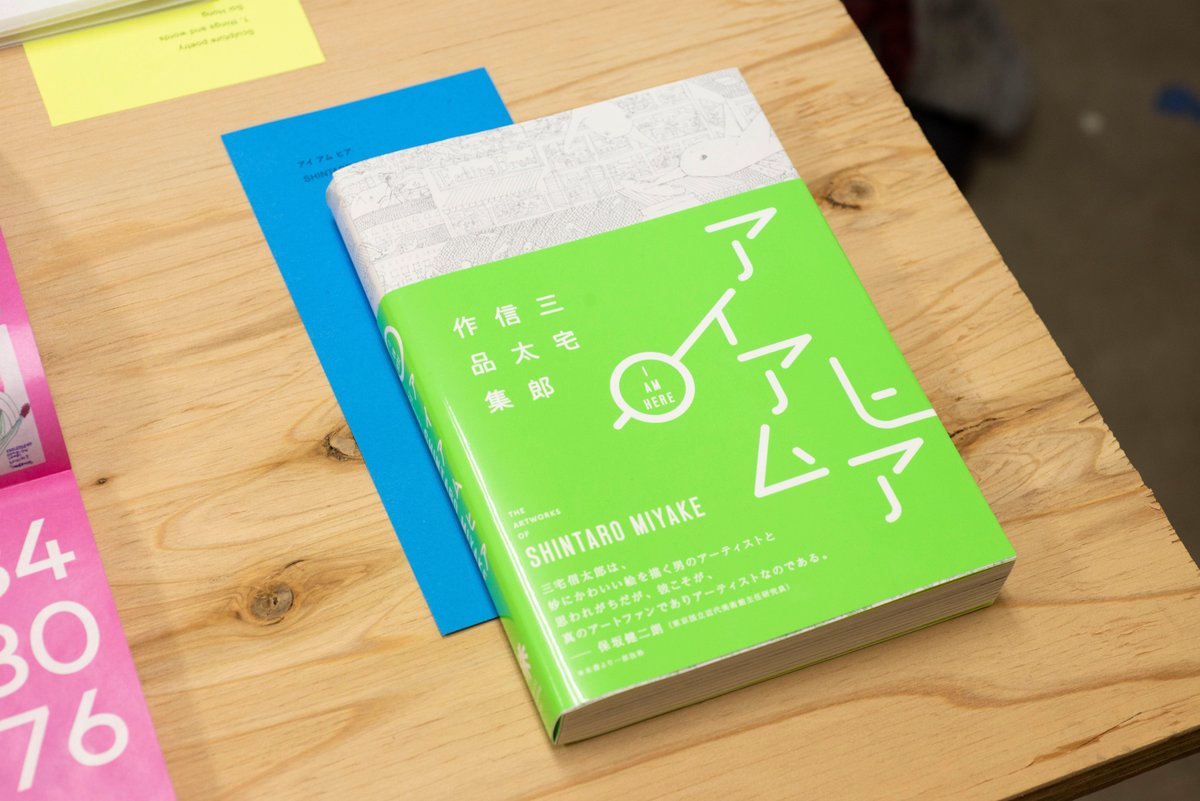

アイ アム ヒア

SHINTARO MIYAKE

発行日:2018年8月31日

発行元:美術出版社

デザイン:中村浩恵

アーティスト・三宅信太郎の初期~2018年までの作品が豊富な図版で網羅されている。 大学生の頃に雑誌イラストレーションで知った作家で、当時始まったばかりの村上隆主催のGEISAIにもその姿があった。 イラストとアートの境界線上での活動に強い興味を抱いていた。 フォーク・アートと少女漫画を掛け合わせたような特異なフォルムの人物「スマートさん」が繰り返しコピーされてランダムな画面を形成していた初期作から、近年では進歩を求める現代からの逆再生を試みているかのようにプリミティブな回帰を感じる作品への変化を感じる。(田渕)

Sculpture Poetry

0. point of time to time

Soi Hong

date: 2023

publisher: nowwe

book design: Soi Hong

時計の秒針の音を聞くように描かれた「何か」に思いを集中させる。見慣れぬ時計の文字盤や法則の見当たらない数字を読む。この本のページをめくるその僅かな時間も私とあなたでは違う。 時間は皆に同じように割り振られていても実感も同じとは限らない。 本を時間に換算すると、分厚いこの塊は0にも永遠にもなり得る。人の数だけ存在する時間があちらこちらで同時に進行していて、その基準を共有することは本来難しい。 私はリビングの時計を見る。 妻はパソコンの時計を見る。息子はipadの時計を見る。 夕飯を食べる時間が迫っている。(田渕)

METEORE at 3 a.m.

Shoko Morita

発行日:2023年8月

発行元:DOOKS

design:Daichi Aijima

タイトルの午前3時の流星は作者がその時間に捉えたドローイングの流線なのかも知れない。 数年前から作者は精神を安定させるために午前3時頃に描いた絵をSNSに投稿し始めたという。 僕はその投稿で見かけた「布団に入ったまま大波を漂う人物の絵」に瞬時に釘付けになった。深夜と早朝の境目に覚醒する感覚は絵描きには共感できる人が多いのではないだろうか。しかし、覚醒によって見える景色を捉えて定着させることは思いのほか難しい。 ipadで描かれたという作品群はどれも幻想的な場面を軽やかに映し出していて、その手腕に脱帽する。(田渕)

How to Book in Japan

date: 2023

publisher: NEUTRAL COLORS

design: Daisuke Kano, Erisa Yamashiro

NYのSmall Editionsが制作した、インディペンデントに本を作る人たちに向けた指南書の日本版をNEUTRAL COLORSが制作(日本版はドイツ版に続いて3つめの国となる)。アートブック界隈では最早お馴染みの方々の真摯な答えからは勇気がもらえる。 特にwhen pressの岡田和奈佳さん(出版レーベル名は喫水線)の答えはどれも素晴らしく、その姿勢に大きく共感しつつ、自身への戒めになった。 前提に他者に対する敬意、作家を尊重する意思が感じられ、また、続けていく上で曖昧にしてはいけないことがはっきりと示されている。 答えのすべてが冷静で現実的な視点によるもので、こういう人を正に“Independent”と呼ぶのだろう。(松田)

Sculpture poetry

1. things and words

Soi Hong

publisher: nowwe

TABF 4日目に、へきちの本を一通り見ると「本を交換しないか」と言ってきた人がいた。 彼女も出品者で、しばらくすると時計のドローイングがひたすら描かれたとんでもなく分厚い本を持ってきた。 それがSoi Hongさんだった。 「本を交換したい」という申し出も嬉しかったが、その作品や姿勢(彼女は自分でnowweというレーベルを主宰している)に共感するところが多かったのも喜びだった。 交換した本はタブさんに預け、私は別の作品を購入した。 彼女のプリミティブなドローイングには何かを言おうとしている気配がある。 それに注意深く耳を傾けると、それそのものが「言語(≒コミュニケーション)」であることを証明してくれる。(松田)

紋黄蝶

minä perhonen

date: 2016

publisher: Mina Co., Ltd.

art direction & design: Hideyuki Saito

photograph: Shoji Onuma

書肆サイコロ(サイトヲヒデユキ)とedition.nord(秋山伸)の存在がなかったら、自分はへきちや作家の作品集制作を続けてこれただろうか、と考えることがある。 一人で毎日製本作業をしているときなど、ふとしたときに去来する途方もなさを、遠く先を歩く二人の姿を想像してなんとか乗り越えてきたところもある気がする。

この製本は枕製本というらしい。 なかなか目にすることがない様式かと思うが、サイトヲさんのデザイン・製本・印刷方式はすべてが静かに調和し、決して仕様の面白さが抜き出せる状態にはならない。 そして本に触れる姿勢を、ゆっくりと丁寧な手つきにさせる。 本の美しさに対峙した際、自身も美しくありたいと思わせるデザインをする人だ。(松田)

MAMAMA

Martens Manders Marcopoulos

date: 2023

publisher: Roma Publications

concept: Roger Willems

printings: Zawwn Lenoir

ZINEカルチャーの雄アリ・マルコポロスがROMA創設メンバーでもあるマーク・マンダースの作品を撮影し、カレル・マルテンスの刷り紙の裏面に印刷するというアイデアをこれまたROMA創設メンバーのロジャーが企画してTABFに合わせて制作……という夢のような一冊。

どこか愉快なムードを感じるのは、買ったときにアリが変なダンスを踊っていたり、それを楽しそうに眺めているロジャーを見たからかもしれない。 人でごった返すブースの中で、自分だけがそれを目撃したかのような、とても幸せな光景に立ち会っているような気持ちになった。 樋口さんが気を利かせてくれたおかげで、ちゃっかりサインまで貰ってしまった。(松田)

I Got out of the Car;

the Lightning was Bright

Val Lee

date: August 2023

publisher: 我親出版 dmp editions(Taiwan)

design: Zhengya Huang, Shauba Chang

台湾の作家・Val Leeの作品集。 映像作品のスクリプト、言葉、インスタレーションによって構成されており、あるシーンの記憶が断片的に連続していくような本。 小説(詩?)のようなテキストは、薄く靄がかかったようなシーンを静かに記述していく。 抽象的なドローイングで描かれるように意識ははっきりとしない一方で、想起されるシーンの色彩はとても鮮やかだ。

薄いチップボールの上製本に角丸の加工を施した本文からは「個人的なノート」の印象を受ける。 それが内容にとても合っていて、デザイナー・編集者が作家に対してどのような眼差しを持っているかが感じられる。 作家の内面は静かなまま、外側のまばゆい光を見つめている。(松田)

The Music Album Cover Zine

Lupe Macanudo

date: October 2023

illustration & design: Lupe Macanudo

printing: 石引パブリック(金沢)

突然に古い友人に出会ったようだった。 年齢も住んでいる国も文化も違う彼と私は、同じような音楽を聴き、同じようにグラフィックデザイナーになり、同じようなこと(ジャケットや楽器の絵を描く)をしている。この日から毎日彼はイベントの始まりと終わりにブースに寄ってくれ、私に挨拶してくれた(通り道だったとはいえ)。 彼はいろいろな国に滞在してはその国でリソグラフ印刷をしZINEを作っているらしい。 近い将来、どこかの国のブックイベントでばったり再会できたら、どんなに素敵だろう。そのときはまた、昨日の続きのように音楽や楽器の話で盛り上がれるはずだ。(松田)

FOCUS

Risograph Wonders: Multicolor Printing Handbook

鈴木夏菜

発行日:2023年11月23日

発行元:有限会社中野商店

装丁:中野好雄

印刷:中野活版印刷店

リソグラフ印刷のテスト/指南本としてはO.OOの「No Magic In Riso」が有名だけど、ある意味では逆のベクトルを持つリソの決定版本に出会ってしまったかもしれない。 基本的には作家の作品集という体であるが、どう考えても「リソグラフでどこまで版ズレを制御できるか、色分解を適切に行えるか」に挑戦している実験本である。 それぞれの分版1色印刷と完成色(単純なCMYK分解ではないから何て呼べばいいのか)を見比べるのは楽しいが、一体どれくらいのミスプリントを出したのか想像するとその途方もなさに気が遠くなってしまう。 リソグラフはTABFですっかりお馴染みになっているが、その中でもこの熱量は一際輝いていた。(松田)

AWw vol.0

Tetsuya Shimoda×Sai Powers

date: 2023

霜田哲也さんと蔡力sによるマガジン。 霜田さんの新作を買うことはTABFの毎回の楽しみの一つになるのかもしれない。 去年に続き、今年もすっごいのが出ていた。 このエネルギーの塊のような本は一体何なのか。 すべての絵がビシビシとくるし、コラージュの引き寄せ合い方に垣間見える美学にクラクラしてしまう。 収まりきらない魅力がダダ漏れているこんな本を作りたいと思いつつも、これはアーティストが手がけるからこその良さであることもよくわかっている。 図らずもデザインや編集というものについて内省を働きかけられてしまう。

それにしてもタイトルの「Alejandro Winston Witwicky」って一体誰なんだろう。(松田)

No Thanks, I’m Just Looking

Lisa Sudhibhasilp

date: 2020 10 01

publisher: Building Fictions

photography: Johannes Schwartz

introduction: Brenda Tempelaar

illustration & graphic design: Rudy Guedj

text editing: Rory Launder

まるで展覧会カタログのように見えるが、ホームセンターに売られているものを即興的に構成したものを撮影し作られた本らしい。 まるでアートピースを撮影しているかのような質感の写真が、このはっきりとしない虚像感をより引き立てている(Johannes Schwartzて誰かと思ったらRomaから出ているYannis Kyriakidesの写真の人だった)。 展示会場を示すかのような売り場のマップもそのアイデアを明快にしている。

このビニールカバーはTABF限定でランダムに巻かれていたもので、おそらくはホームセンターで購入したものなのだろう。 シニカルなアイデアとそれを実現させるユーモアが素晴らしい。(松田)

田渕正敏(イラストレーション)と松田洋和(グラフィックデザイン・製本)によるアート/デザイン/印刷/造本の活動です。

イラストレーター

最近の仕事に「アイデア402」装画(誠文堂新光社/2023)、「ゴリラ裁判の日、須藤古都離著」装画(講談社/2023)、ナチュラルローソン「飲むヨーグルト」パッケージイラストレーションなど。

最近の賞歴、第40ザ・チョイス年度賞優秀賞、HB File Competition vol.33 鈴木成一賞など。

グラフィックデザイナー

最近の仕事に「2023年度東京都現代美術館カレンダー」、「Another Diagram、中尾拓哉」(T-HOUSE/2023)、「奇遇、岡本真帆・丸山るい」(奇遇/2023)など。

最近の賞歴、ART DIRECTION JAPAN 2020-2021ノミネート、GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2023 高田唯 this oneなど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?