グローバルリーダーになるのもつらいよ

(背景の写真は2014年に参加したアジア地域のキャリアワークショップでの懇親会)

10月27日の講演テーマは先にご紹介した通り、「グローバルに活躍できる人を育てる組織とは」というもの。

私自身どうしたらグローバルリーダーを育成できるようになるのかを考え始めてからすでに15年もの歳月が経った。10年ぐらい前から社外でもこのテーマについて講演を始めていたが、未だにこのテーマでお声が掛かるということは、このテーマに普遍性があるからなのか、あるいは10年ぐらい前からずっとグローバルリーダーの育成進捗が芳しくないからか...In anyway

エグゼクティブサーチ会社のアセスメント

日本人のグローバルリーダーとしての力量について最初にその現実に直面したのは2006年頃。私が以前勤めていた企業が、自社の二倍の規模のグローバル企業を買収したのがキッカケで、買収元である日本企業の幹部と被買収企業であるグローバル企業の幹部をエグゼクティブサーチ会社のサポートを得てアセスメントを実施した。

エグゼクティブサーチ会社は仕事柄外部市場に出回っている人材を市場価値という観点から評価することを日常的に繰り返している。その目利き力を内部人材にもやってもらおうというわけだ。

そのアセスメントの結果は「日本人は外国人平均との比較では協働作業能力と戦略性で、必要レベル比較ではチームリーダーシップと戦略性で大きなギャップがある」というもので、しかもポテンシャリティの高い人材はほとんど外国人だった。

すぐにエグゼクティブリサーチ会社に「これは当社の社員だけの状況なのか?」と質すと、「いえ、大体市場にいる日本人の平均レベルで言うとこんなものです」という返答だった。

実はこの結果はそれ以前に8年間日本を離れていた私にとっては予想通りではあったのだが、当時の会社のトップにとってはショッキングな結果だったようで、最初は全く素直に受け入れようとしなかった。「チームワークが良い日本人がどうしてチームリーダーシップで外国人と比べて評価が低いんだ」と怒り出す人もいた。「チームワークが仲良しクラブだとしたらそこにはリーダーシップは存在しない」、と言い返す勇気は流石に私には当時無かった。

エグゼクティブサーチ会社も交えてアセスメント結果の妥当性を説明するが、結局買収した側の幹部が買収された側の幹部よりもアセスメント結果が芳しくないという事実を受け入れるのには感情的なしこりがあり、受け入れるまでにはどうしても時間がかかった。

それでも日常のビジネスで日本人と外国人のビジネス経験差を目の当たりにすると、このアセスメント結果は当時の会社トップに次第に受け入れられるようになり、結局統合後の組織で重要なポジションのほとんどは外国人が占めることになった。

多様な人材をマネージした経験が無い日本人のチームリーダーシップはとても外国人を含む組織をマネージするレベルには無かったわけだ。

育成専門会社によるアセスメント

買収して数年が経つ2013年頃に、今度はこのアセスメントを育成を前提として、米国にある育成専門会社と実施することになった。

先の例のようなエグゼクティブサーチ会社のアセスメントは内部人材を外部人材の市場価値と比較する点では有利であるが、彼らがサーチの仕事を兼務している限りは利益相反の可能性が消えない。つまり「残念ながら社内人材をアセスメントしても市場価値以下の人ばかりです。ついては外部から人材をヘッドハントしていきましょう。」とすると最も彼らが儲かる訳だ。もう一つエグゼクティブサーチ会社は目利きはできても、その後の育成についてはプロでは無い。その意味で社内人材を育成する前提であれば育成パートナー企業の方に一利ある。

当時まだ日本ではアセスメントを実施する企業は少なく、トップの「鶴の一声」で人事が左右されることが多かった時代に、実は「誰にでも偏見がある」という前提で客観的なアセスメントを行うという新しい試みだった。そしてこれらは社内人材の評価のみならず、外部人材の採用や内部人材の登用においての意思決定のベースとなりうる。

興味深いことに、育成パートナー企業はこのアセスメントの経験に長けていて、「日常的な活動を見ていない外部の人に何がわかるのだ」という社内の抵抗意見を見透かしてか、面白い提案をしてきた。

「我々は所詮自己回答方式のアセスメントツール、360度アセスメントとアセスメントセンターの結果を複数のアセッサーがまとめるに過ぎず、日常のアセスメント対象者の仕事は見ていない。したがって我々の結果が出次第、直属上司・間接上司や人事部門の代表者に見てもらい、日常の様子とかけ離れている部分があれば率直に指摘して欲しい」と言うのだ。

そう言われると直属上司も間接上司も結果レビューミーティングを断り辛い。そして、この方法で何名もアセスメントの結果をレビューするが、ほとんど直属上司も間接上司も「よく表現されている」、「この通りで間違い無い」という反応だった。

このアセスメントでもう一つ興味深かったのは日本人のアセスメントで日本のリーダーに特徴的な部分が明らかになったことだ。それは「部下への育成」、「影響力」、「ビジョンの売り込み」といった対人関係力と言われる部分が共通して弱みとして評価されたことだ。

念のため育成パートナー企業にこの傾向は我々の企業だけなのか?日本の他の企業はどうなのか?と質問を投げかけたところ、「いや、日本企業のH社でも全く同じ結果が出ている」との明確な回答を得た。

これらについての私なりの推論はこうだ。日本の大手企業では未だメンバーシップ雇用が主流で、離職率も低く、辞める可能性の少ない部下を持つことが多い。したがって育成に力を入れなくても辞めるリスクが無いので全く困らない。一方欧米では部下はメンテナンスしないと辞めてしまう。そして辞める原因の多くはキャリアプランが見えないこと。こういう状態では部下の育成に真剣に取り組まないと部下の辞める時期を早めてしまうことになる。この違いが「部下への育成」力の差につながっているのではないか。

「影響力」については日本の組織が未だにコマンド&コントロール型の階層的な組織が多い、すなわち指揮命令がリーダーシップお基本なのに対して、欧米では組織がフラット化し、一時的なプロジェクトで上下関係に無いプロフェッショナルが集まることが多く、影響力、すなわち横のリーダーシップが発揮できないとプロフェッショナルの力を最大限に発揮してプロジェクトを成功に導くことが出来ない。

「ビジョンの売り込み力」となると、そもそも日本の企業はビジョンが明確であることが少なく、売り込み以前の問題だ。ボトムアップ方式での意思決定ではトップダウンなビジョンは「建前論」として無視されたり、スルーされたりすることが多く、中間マネジャーがトップのビジョンをしっかり解釈して自分の組織に展開するというコミュニケーションの場が少ない。

早期選抜を避ける

さらに、日本の場合、メンバーシップ型雇用の特徴として、早期選抜を避けるというものがある。

そもそも日本の若いホワイトカラー層は労働組合員で、30歳半ば以降で無いとマネジメント職には就かない。これはグローバルの常識から外れている。

早期選抜をすると、一部の早期選抜されたものだけのモラールが上がって、その選に漏れた人達のモラールが下がり、結果組織全体がダメになる、という理屈で早期選抜に抵抗する。「50歳前後まで、実際に差がついていてもはっきりとはさせず、騙し騙し働かせる」のが得策だという考え方だ。まさにメンバーシップ型雇用の真骨頂だ。

しかし本当に早期選抜されなかった人のモラールは下がるのだろうか。本当に早期選抜されなかったことに不満があれば組織を飛び出す選択肢があるにも関わらず組織にしがみつきたいが為に、組織を自分好みにしようとしているだけではないのか。あるいは実は組織を飛び出す自信が無い、すなわち市場価値が無いことを自分自身はわかっているのではないのか。

こういった慣習に絡み取られて、日本のマネージャーが経営を意識したポジションに就くのは早くても50歳前後に遅れてしまう。一方買収したグローバル企業では30歳代の後半にグループCFOに就いた人がいた。もちろん彼の場合は特別早いファーストトラックだったとは思うが、それでも40歳台で要職に就く例は多く、これではマネジメント経験の面で全く勝負にならない。

グローバルリーダーに求められる素養

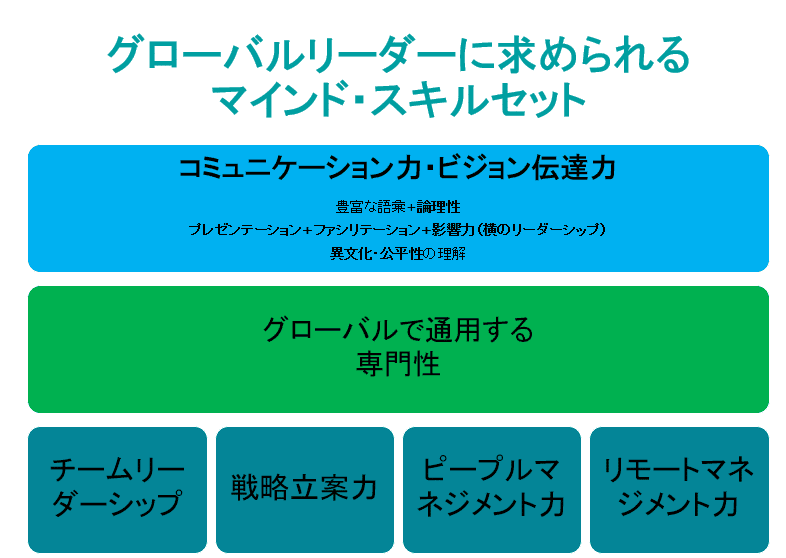

こういったアセスメントの結果とそれらに対する日本人の反応を見て来た経験をベースに、私なりにグローバルリーダーに求められる素養をまとめたのが以下の図だ。

![]()

グローバルリーダーは多様な人材で構成されるチームをうまく率いて行かなければならない。このためにはコミュニケーション力やビジョン伝達力は必須だ。

しかしコミュニケーション力だけがあっても必ずしも外国人からリスペクトは受けない。グローバルで通用する専門性が必要だ。一昔前は、海外畑とか国際派と言われた一部の人が日本人と外国人の橋渡し役を務めていた。多くのこういった人たちは日本人と比較するとコミュニケーション力が長けている、ということになるが、どう頑張っても英語ネイティブのコミュニケーション力には勝てない。さらに外国人と日本人がガチンコ勝負で一つの組織で働くことになると、グローバルで通用する専門性の無さが露し、統合組織では適当なポジションに当てはまらなかった。

コミュケーション力があって専門性がある前提でもさらに必要なのは、戦略立案力と人/組織をマネジメントする能力である。人/組織をマネジメントする能力を細かく分けると、チームリーダーシップ、ピープルマネジメント力、リモートマネジメント力になる。

これらのスキルやコンピタンシーは育成しやすいものと育成しにくいものがあるので育成にあたっては現実的な計画が必要だ。パーソナリティに近いものはなかなか変わらない。どちらにしろ共通するのは座学での研修では不十分で実際の経験(’Real Play')との組み合わせが必要だということだ。

そして育成しにくいスキルやコンピタンシーの習得には長い時間がかかる。ここで先ほどの早期選抜の意味がさらに増すわけだ。

グローバルタレントパイプラインを強固にするために

![]()

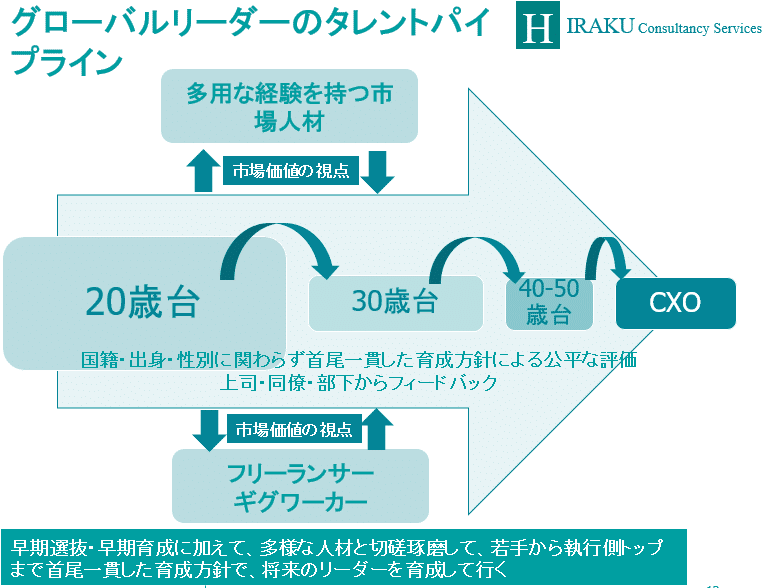

さて、ここまでは個人のコンピタンシーやスキルを中心に話をしてきたが、ここからは組織としてどのようにすればグローバルタレントパイプラインを強固にしていくのかについてお話したい。

まずグローバルタレントを育成する上で、大切なのは実際の経験(’Real Play')、しかも上司・同僚・外国人のポジションでの経験である。

これは必ずしも海外駐在ということでは無い。海外駐在をしても日本の本社への連絡係をしているだけではグローバルリーダーの経験は積めない。大切なのは日本を拠点としたとしても、プロジェクトリーダーとしての経験だったとしても、上司・同僚・部下が外国人である経験をどれだけ積めるかどうかだ。

日本人だけの組織でどれだけハイパフォーマンを発揮しても多様な人材で構成されるチームを上手く率いられるかどうかはわからない。日本人上司や日本人がマジョリティのチームでは無く、Away環境と言えるような外国人上司や外国人がマジョリティのチームで意見を集約したり、説得したり、励ましたり、時には叱責したり、退社してもらったりする。そういうマネジメント経験を経て初めてグローバルリーダーとしてチームを率いることができる。

こういった上司・同僚・部下が外国人であるポジションにどれだけハイポテンシャルな人材を配置できるかどうかが、タレントパイプラインを強固にするのには最も大切だ。

その上で個々人は、日本人だけを比較対象にするのでは無く、外国人とガチンコ勝負しても負けない専門性やピープルマネジメント力をつけるよう、自ら高いゴールを課し、自分の市場での市場価値を認識し、上司・部下・同僚からのフィードバックを素直に聴く耳をもって自己開発に努める必要がある。

個人にとってグローバルで勝負するということは、Jリーグを出て海外リーグに挑戦するサッカー選手のように茨の道だ。これが本稿のタイトルを「グローバルリーダーになるのもつらいよ」とした理由だ。

もちろんグローバルで勝負せずにグローバル企業の日本のトップを目指すという道も立派な選択である。私はそれを否定するつもりは全く無い。ただグローバル企業の日本のトップに求められる要件を決めるのはその上司であるグローバルリーダーであり、日本のトップが日本独自の立場を築けるかというとそれは難しいだろう。

そして組織はグローバルリーダーへの茨の道を歩む覚悟のあるハイポテンシャル人材を早期に発掘し、できるだけ早くこういったReal Playの場を与えて行くことが必要だ。茨の道を歩む覚悟のある個人とそれをサポートできる組織があれば、グローバルリーダーのタレントパイプラインは強固になる。

上司と人事ができること

次に上司と人事の役割についてお話しよう。

日本でグローバルリーダーを育成する場合に足かせになりがちなのが、グロバルリーダーになれなかった上司とグローバルな視点でのHRマネジメントが身についていない人事。

間違ってもこういった上司が、自分のクローンを作ろうとしてはいけない。自分のクローンを作るということはグローバルリーダーを育成しない、ということだからだ。

人事はそういった上司が短期的な業績達成のために将来のグローバルリーダーを囲い込まないような仕組みづくりをする必要がある。そのためには育成は直属上司に任せきりにするのでは無く、間接上司や人事が育成プランに参画して定期的にモニタリングしていく仕組みづくりが大切だ。

その上で早期選抜したタレントについては機密扱いとしながらも異なる部門長にも開示し、一緒になって育成の場を築いていくような場づくりが必要だ。これは垣根を超えた部門間異動へつながっていく。

選抜の網目は最初は荒く、上に上がれば上がるほど細かく

若い時期に選抜するのが難しいという声をよく聴く。確かにまだリーダー経験が少ない中で、リーダーシップをアセスメントするのは難しいだろう。

それでも早期選別しないと、育成にかける時間は刻刻と短くなるだけだ。

そういった場合私はこう言っている。「若い内は選抜の網目は粗目でも良い。しかし上位のリーダーロールが近くなればなるほどその網目は細かくしていかざるをえない」。最後のゴールがCEOポジションだとすれば、結局どこかの段階で選抜の判断をしていくことになるからだ。

後継者計画との連動

ポテンシャルアセスメントを始めた頃は、ラインマネジメントが選抜したハイポテンシャル人材が後継者計画の候補者には挙がらない、という珍現象が多発した。後継者計画とポテンシャリティは別腹だ、というのだ。

これを「どうして後継者計画の候補者に挙がらない人がハイポテンシャルなんだ」と詰め寄り、徹底的にラインマネジメントに押し返し再考を促した。

問題は若いハイポテンシャル人材はまだまだ後継者計画でも候補順番が低いので、今後様子を見ないとわからない、ということだったが、それではいつまで経ってもポテンシャル評価の質が上がらない。ハイポテンシャルと評価するなら後継者計画にも候補者として挙がるはず、ということで押し切っていった。

グローバルで事業を行う日本企業の将来

既にいくつかの企業で始まっているようだが、コロナ禍で海外駐在員の配置を見直し、現地マネジメントをローカルに置き換え始めているところが出て来ている。

派遣される国にもよるが、日本人駐在員は現地で所得をネット保証される約束で派遣されており、また住居費用も高いため、母国でかかる費用の三倍はかかることが少なく無い。

日本の商社や銀行をはじめとして日本人駐在員を大量に送りだしてきた企業はこれを見直し、ローカル人材の育成に本腰を入れざるを得ないだろう。

そうなると日本人を外国人と公平に比較する時代がやってくる。日本発祥の日本企業であっても、日本人を特別視できなくなるわけだ。

研究開発と同様に人材開発には時間がかかるが、残された時間は短い。育成よりも外部調達と言っても、外部市場は景気動向に左右されるし、優秀な人材が安定的に調達できる保証は無い。

我々ができるのは、できるだけ早く外国人とガチンコ勝負ができる日本人を育成することであり、そのためには早期選抜・早期育成を加速していくことしかないだろう。

まとめ

・今後日本のグローバル企業では、日本人は日本人以外と公平な勝負が求められる。

・グローバル人材になりたいならば、それぞれの分野で海外の人材に負けない専門性をしっかりと身に着け、同時にコミュニケーション力、戦略立案力、チームリーダーシップ、ピープルマネジメント力を学ぶ実践機会をできるだけ早い段階で得たい

・組織はグローバルに戦う覚悟がある将来のリーダー人材を早期に選抜し、外国人上司・同僚・部下のAway環境を何度も経験させることが有用だ

・研究開発と同様に人材育成には時間が必要。このためグローバル人材のパイプラインを強固にするには早期選抜・育成と共に若手から執行側トップまで首尾一貫した育成ポリシーで継続して運営していくことが大切だ。

(本記事の内容についてより詳しくご相談されたい方はこのリンクからコンタクトください。グローバルリーダーの育成手法やアセスメントの導入、ポテンシャリティ評価と後継者育成計画の設計・運用についてお手伝いいたします。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?