レポ#30 東海大学海洋科学博物館

8月の最終週、静岡県の水族館4館遠征ツアーをしてきた。しかも全て行ったことのない水族館。静岡県は水族館が豊富で驚く。

学生の夏休みシーズンは、平日ならではの人の少なさが狙えなくて大規模な遠征は敬遠してしまう。今回は最終週ということもあってか、どの水族館も土日でもゆったり見られた。

基本情報

場所:静岡県 静岡市

入館料:1500円(大人、2022.09.11時点)

飼育点数:約400種2000点(水族館ぴあ2015)

まず1ヶ所目は、東海大学海洋科学博物館。

名前だけ聞くと「水族館なの・・・?」という疑問を抱くが、こちらは東海大学海洋学部付属の教育・研究施設として海の科学をテーマにまとめた博物館という位置づけらしい。

水族館ファンの間では有名なので、ずっと行きたいと思っていた。未訪問のままいつ行こうかと迷っていたある日、一般公開を中止するというニュースが入ってきた。閉館前は一気に混む傾向がある気がするので、一刻も早くいかなくては!と計画を立てた。

チケット・パンフレット

チケットはこちら☟

パンフレットはこちら☟

水族館まで

アクセスは、公共交通機関を使うと2通りあって、清水駅から船かバス。今回は、所要時間が少ない船(清水港水上バス)を選択した。清水駅から歩いて5分程のところにある清水魚市場の近く「江尻」から乗船。往復で800円。

きらきら★ラグーン

水族館の入口を入ると、まずは「きらきら★ラグーン」

サンゴ礁で見られる生き物が約80種展示されている。

海洋水槽

次の部屋は、こちらで一番大きい大水槽。

縦横10m、深さは6m、言わずもがな大迫力の水槽。

駿河湾の生きもの

次の部屋は、駿河湾の生きものメインの展示。

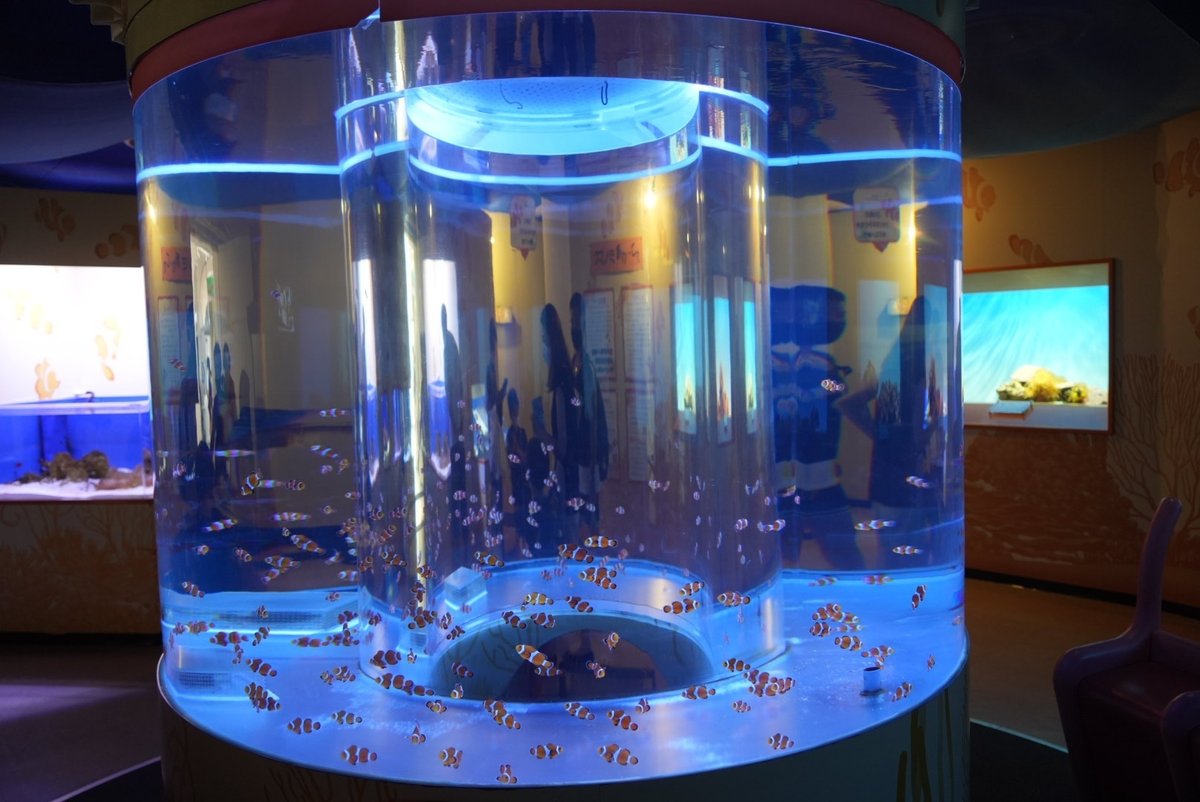

くまのみ水族館

水族館最後のコーナーはクマノミに特化した「くまのみ水族館」

世界に30種いるクマノミのうち15種を展示している。

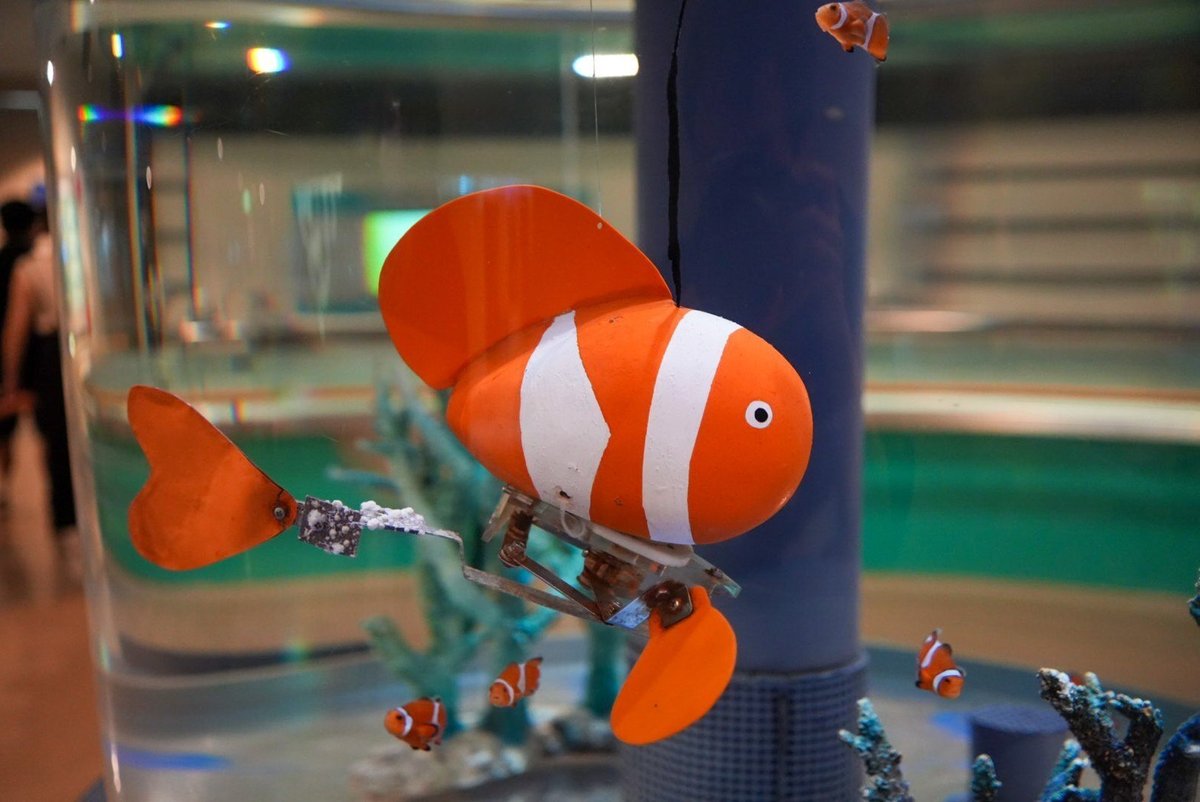

マリンサイエンスホール・メクアリウム

2階は、マリンサイエンスホールと、メクアリアムという科学館に寄った施設があります。帰りの船の時間の関係で全然ゆっくり見られなかったのが心残り。

グッズ

グッズは1つ買いました。

まとめ

研究施設なだけあって、解説たっぷりで博物館を名乗る所以はここにあるのだろうと思った。写真にはありませんが、生き物展示以外も充実しており、標本だけ展示されているコーナーもありました。私はじっくり文章を読むのが苦手なので生き物メインで見ていますが、どの水槽も立ち止まって眺めてしまうぐらい、種類も豊富で見せ方も素敵でした。

公開をやめてしまうのが本当に惜しい。来年の3月までにまた行けるといいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?