アンネの童話…戦争の中での童話ー私がお店を開いたら扱いたいもの(古本編)

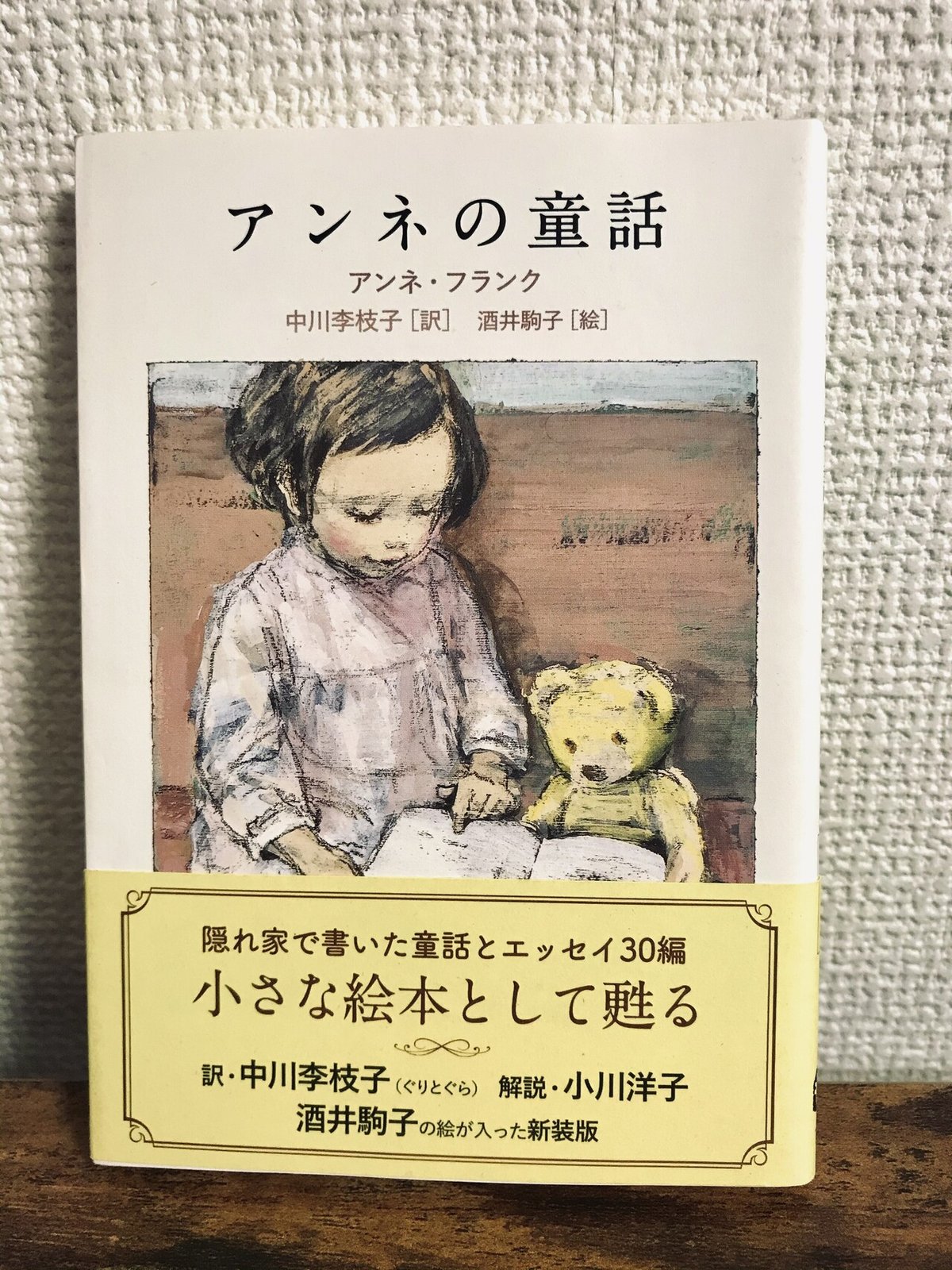

アンネ・フランク「アンネの童話」中川李枝子訳、酒井駒子絵

私は酒井駒子さんの絵が好きだ。

だから、この本を見た時、手に取った。

「アンネの日記」で有名なアンネ・フランクが、隠れ家で書いていた童話とエッセイの本。

アンネ・フランク 1929年6月12日、ドイツのフランクフルト市で裕福なドイツ系ユダヤ人家庭の次女として生を受ける。1933年、迫害の手を逃れて一家はオランダのアムステルダム市に移住するが、1942年7月、姉マルゴーの召喚を機に一家は隠れ家生活に入る。ついに1944年8月4日、密告により連行されたアンネはアウシュヴィッツ、ついでベルゲン=ベルゼンに送られ、そこでチフスのため15年の生涯を終えた。1945年2月末から3月初めと推定される。1942年6月12日から1944年8月1日まで書き続けられた日記は、永遠の青春の記録として世界中の人々の胸を打ってやまない。(著者紹介より)

アンネの日記は読んだことはあったけれど、彼女の書いた童話も本になっているとは知らなかった。

隠れ家で死の恐怖と隣り合わせの中、彼女は一体、どんな物語を綴っていたのだろう。

そこには、どんな状況でも物語が持つ力というものがあると思い、興味を抱いた。

アンネは童話を書くことで、毎日の心配事から離れようとしていたのか?

または、不安や不満の吐き出し口にしていたのか?

とても気になった。

中川李枝子 昭和10(1935)年、札幌市生まれ。東京都立高等保母学院卒業。『いやいやえん』『ももいろのきりん』等の童話、『ぐりとぐら』等の絵本の作者として知られる。(訳者紹介より)

『ぐりとぐら』の作者が訳者ということでも興味が湧いた。

感想

アンネの童話

カーチェ 隣の家の女の子の描写だけれど、面白い。特徴が掴みやすい。

管理人の一家 戦争が日常にある生活のお話。戦争とそこでの我慢などに対する反抗心が見えるような気がする。「わたしはこんなおじいちゃんがいるといいなあと思います」という最後の文が胸を打つ。

エファの見た夢 可愛らしい夢のお話。子供への忠告やアドバイスを含む童話の雰囲気がどこか幼い頃を思い出させて懐かしい。

パウラの飛行機旅行 戦争やこの時代だからこそのお話。飛行機というものには夢がある。どこかへ飛んでいけるから。

カトリーン カトリーンの気持ちがわかる。話す勇気というのは、家族に対してだって必要な子どももいるのだ。それが私だった。哀しい。

花売り娘 周りは同情するけれど、花売り娘のクリスタは自分の楽しみ方を知っていて、自然の恵みを持てる。それは大切なことだ。

守護の天使 死してもなお、心には生き続ける。守護天使が本当に存在するかはわからないけれど、そんなことは関係ない。本人がいると思い、それがその人の心の支えになるのなら。

恐怖 戦争の恐ろしさ。自然を見つめて恐怖を治療する。それは心の平和には大切で、それが宗教やそういったものの一つの役割ではあると思う。

かしこい小人 自分の持たないものを持つ人と一緒にいることの利点は、自分の持っていないものを知ることができること。喜びも悲しみもどちらも失ってはならない。

子熊のブラーリーの冒険 ここにかなり酒井さんの挿絵が入っていて嬉しかった。未知の世界に踏み出したくなる子熊、数々の冒険を経て知る元の日常の大切さ。でも、世界を発見したくて出て行った子熊が、それができたのか母さん熊に尋ねられ、「ちっとも…あのう、見つからなかったよ、かあさん!」というところが良い。

妖精 お金よりも大切なものがある。それを伝える話。

リーク 共感する。ものをあげる行為(プレゼント、贈り物なども)では、貰った人もそうだけれど、あげる人も幸せを感じる。もし、相手が喜んでくれたなら。それはとても嬉しいことだろう。

ヨーケー 自然を見つめる大切さ。

キャディー たとえ血の繋がった親子でも、分かり合えないことはある。そして戦争の影。

アンネのエッセイ

おぼえている?ー学校生活の思い出 おぼえている?と繰り返される言葉が胸に詰まる。もう戻れない日の儚さが。

のみ アンネの言葉には、どことなくユーモアが漂っている気がする。

悪者 またしても、ファン・ダーン一家とのみの話。よほど困っていたのだなと思う。

中学校の最初の日 私は学校が好きではなかったけれど、何事も最初の日には、大きな不安とともに、少しの期待が(大抵は裏切られたけれど)あった気がする。

生物の授業 成績表と紙切れ事件は関係がなかったということかな。

幾何の時間 アンネと先生との攻防が面白い。

下宿人 何人も変わった下宿人の描写が興味深い。

映画スターの夢 アンネはユーモアがあるし、ジョークのセンスというか、それが素晴らしいと思う。

日曜日 こういう描写から読み取れる隠れ家での日常。

わたしの初めての記事 アンネの描写力?がよく分かる。

悪の巣 アンネの意見は興味深い。

幸福 しあわせは喜びからくる、それは当然の言葉のようだけれど、意外と忘れがち。

与えよ 「すべては小さいことから始まる」その通りだと思う。

おもしろいのは どの人? 自分で面白いことを探す、楽しもうとする、そして方法も興味深い。

どうして? 尋ねることと考えることの大切さ。わたしも共感。

彼女の童話もエッセイも、心を打つ。

優しいだけの童話ではなくて、やはり、そこには戦争の影、暗さもある。

けれど、希望を失わないアンネの姿が文章から垣間見える気がする。

童話もそうだけど、エッセイを読むと、彼女がどんな考えを持っていたのか、より理解できる気がする。

より彼女の姿が身近に迫ってくる。

ここに、酒井駒子さんの絵が加わることで、とても素敵な本になっていると思う。

そして、表紙の真っ白な背景と、普段自分が読む本よりも色が白い頁に文字が綴られていること

それも、素敵だと思った。

物語の背景を読むこと

この本は、ひとりの少女が書いた童話だ。

そこに、戦争中、迫害された中で、死と隣り合わせの中で、書かれたものと知っていると、また異なる感想を抱く。

作者の背景を知って読むか、知らずに読むか。

それは、どちらでも間違いではないけれど。

作者を知らずに読んでも物語に滲み出てくる特徴。

作者、時代背景、経緯を知った上で読んで、改めて言葉に込められた気持ちを想像する。

やっぱり私は、読後でも良いから、作者や執筆背景などを知り、改めて文章を理解する努力をしたいなと思う。

今のところは、時間を理由に、読んだ本全部にそれを適用できているわけではないけれど。

もし私が古本屋さんになれたら、できれば自分の扱う本を全部読み込んで説明できるようにしたいな。

難しいだろうけれど、それは私の理想だ。

※画像は、本書のイラストの中から借用致しました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?