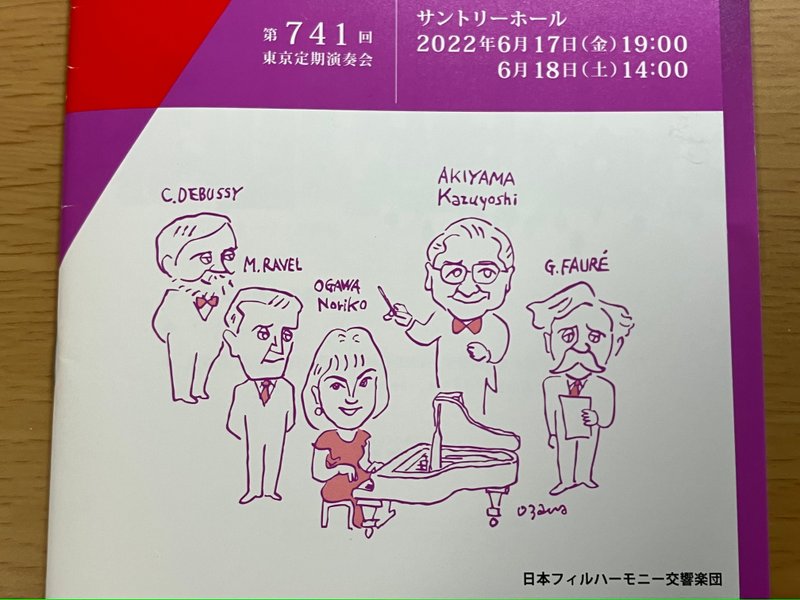

演奏会プログラムの曲の「間」について思ったこと(日本フィルハーモニー交響楽団 第741回東京定期演奏会を聴いた)

ピアノ協奏曲が2曲目に入るプログラムをサントリーホールで聴くことは、わたしにとって初めてだったのだろうか?

というのは、ピアノを使用しない1曲目との曲間でピアノをステージ中央に移動させるのだが、要した時間がものすごく長く感じたからである。測ったわけではないが5分以上はかかったであろう。休憩を除いて、わたしにとっては最長の「間」であった。他のホールではこんなことは無かった。ステージがちょっと特殊な(機械式でステージ段差を付けることができる)サントリーホールでは、もしかしたらこれは通常のことなのかもしれないが。

当初はラフマニノフの歌劇「アレコ」を演奏会形式で上演する予定であった。滅多に上演されない作品なので楽しみにしていたのだが、今起こっている問題(ウクライナとロシアの問題)により出演者とプログラムが変更となった。変更されたプログラムはフランスものが並ぶもので、しかもわたしの好きな作品ばかりあり、これはこれで新しい楽しみになった。

「牧神の午後への前奏曲」のふわりふわりとニンフたちが円を描く独特な浮遊感と、アンティーク・シンバルの透明感ある、そしてどこか東洋的な感じもする響きを楽しむ。

静かな音楽だがオーケストラ、そして聴く側のわたしの心も徐々に温まり始めた後、上記の「間」が訪れた。

すっかり冷えた温度から再開された「ピアノ協奏曲(ラヴェル)」は、この日の最初に演奏される曲のように思えた。この曲をプログラムの1曲目に演奏することはオーケストラとって相当難しい、と聞いたことがある。ムチの一撃で始まるユニークさ。しばらくして出てくるトランペット・ソロは、これまでに音程を外す演奏を数多く聴いてきたほど大変だ。が、クリストーフォリは素晴らしいソロを響かせてくれた。

でも、まだ温度が上がりきらないように感じるオーケストラ。そんな雰囲気をピリッとさせたのが小川典子のピアノ。細かい強弱のうねりが凄く滑らかで、これはあまり聞いたことが無いもの。しかし、ひとつひとつの音の粒がはっきりわかるような打鍵が印象的。どちらかというとはっきりさせない、印象派の絵画の様な演奏が多いと思うのだが。

それは第2楽章の、あのピアノ・ソロ部分も同様で、少し早めのテンポで進むなかで奏でられる音ははっきり聞こえる。メランコリックとは相反するのかもしれないが、強さの陰から滲み出るような哀愁はまた新しい印象を感じる格別なもの。モーツァルトをオマージュしたともいわれるが、モーツァルト的なはっきりした音をつくることを意識したのか?久しぶりに生で聴くこの切なくもキラキラと美しい、わたしの大好きな音楽に思わず涙がこぼれた。

第3楽章ではすっかりオケの温度も高まっていて、ゴチャ混ぜでも楽しいユーモアあふれる音楽になっていた。

50年ぶりに日フィルの東京定期演奏会に登場したという秋山和慶の指揮が「いいなぁ」と思ったのは「ペレアスとメリザンド(フォーレ)」。生で指揮姿を見たのは久しいのだが、奇をてらわない、わかりやすい棒から生み出される音楽はこの日いちばんだったかもしれない。

その良さは「ダフニスとクロエの第2組曲(ラヴェル)」にも引き継がれ、ラストでは熱く、そしてまとまったオーケストラの音響に圧倒されて、すでにあの「間」のことは忘れていたほどだ。

昔、ピアノ協奏曲が2曲目にある場合、最初からピアノがすでに定位置に準備されていたように記憶しているのだが。

きっと、存在感あるピアノが使用しないままステージの一番いいところに鎮座させておくのは、見栄えも良くないし、1階席の観客からはオーケストラが見えず邪魔に思うことであろう。だから今の様にピアノを動かすスタイルになったのかもしれない。わたしはいつも階数が上の席ばかりで聴いているのであまり気になったことはないのだが。

ステージのレイアウト変更を手際よく行うスタッフに感心することも多い。だが、曲は違えども、その曲同士を橋渡しする「間」の長さも大事なことなのだと改めて認識した演奏会であった。

プログラム

ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲

ラヴェル/ピアノ協奏曲 ト長調

(ピアノ・アンコール)ドビュッシー/前奏曲第1巻より「亜麻色の髪の乙女」

フォーレ/組曲「ペレアスとメリザンド」op.80より「前奏曲」「糸を紡ぐ女」「シシリエンヌ」「メリザンドの死」

ラヴェル/「ダフニスとクロエ」第2組曲

指揮:秋山和慶 ピアノ:小川典子

2022/6/17(金)19:00~サントリーホール

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?