すべて100点のテストのカラクリ話が話題に

話題になったのは、

太陽とケイコムーンさん(@amazakeiko)が

4月21日に投稿したツイートです。

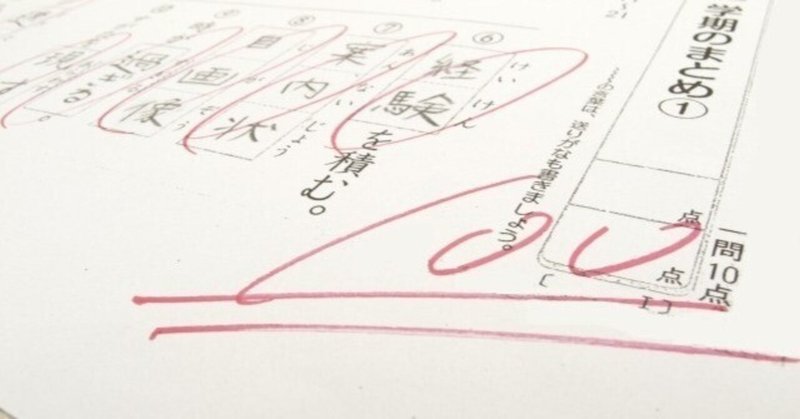

3年生になって、息子はやたら100点を取ってくるようになった。でも答案を見ると、先生の赤ペンが何ヶ所か入っている。なんで100点なんだろうとよく見てみると、はじめに返すときには点数を書かず、全部直し終わったら100点と書いてくれているみたい。初めから100点のときは花丸で囲むシステムのようだ

— 太陽とケイコムーン (@amazakeiko) April 21, 2022

2年生の時は、限界まで小さく畳んで隠してある答案をランドセルのサイドポケットの奥に時々見つけたものだけど、3年生になってからはそんなことしなくなった。ちょっとカラクリはあるけれど、100点ってうれしいもんだよね。新しい担任の先生、ありがとう

— 太陽とケイコムーン (@amazakeiko) April 21, 2022

息子の描く正気のないねこ見て元気だそう pic.twitter.com/1v4bYLwa9e

— 太陽とケイコムーン (@amazakeiko) April 17, 2022

はじめに返すときには点数を書かず、

全部直し終わったら100点と書いてくれるという

採点システムだったそうです。

公文式学習のやり方ですよね。

間違いを訂正し、もう一度提出。

すべての教材を100点ってやり方ですね。

ユニークな先生で、ネコの絵にも花〇つけてくれています。

まあ、子どもとしても100点は

嬉しいと思うので、良いかと思います。

何より、家に帰ってからちゃんと親に

見せることができますからね🤣

この子の場合は、このやり方がピッタリだったようです。

ただ、小学校のクラスの中には

できる子できない子がいるため、

全ての子にあてはめるのは難しいかもしれませんが、

少なくとも、できない子の引き上げには

なっているのではないでしょうか?

勉強を苦手意識をもっていたり、

褒めると伸びるタイプは

勉強が楽しいと感じて効果的だと思います。

ただ、普段から頑張っている子や、

負けん気の強い子にとっては、

100点を取る事の価値観が薄れてしまうので、難し所ですよね。

あとは、「働きアリの法則」の問題ですね。

働きアリの行動から導き出された法則で

「2割はよく働き、6割は普通に働き、2割は怠ける」法則のこと。

これは集団で行動を起こすときに

ほぼ必ず起きる現象です。

どうせ直しをしたら100点をもらえるから

必死に勉強しなくなる、

ずるがしこい子もでてきてしまうとおもいます。

真面目に、子どもたちに向き合う先生たちの苦労は大変ですよね。

もう一つは、昨日書いたことにも通じるのですが、

「自分と他人を比較」しないことを

教える場にできればよいやり方だと思います。

そして、過去の自分と比べることを子どもに教えられれば、

すばらしいやり方だと思います。

そして、一番肝心なことは、

家庭での子どもに対する褒め方です。

「100点とってえらい!」とほめる親ほど気をつけてほしい事。

「えらい」よりも「頑張ったね」とほめる事の重要性です。

「100点を取ったこと」ではなく、

「子どもの頑張り自体」を認めてあげる事が大事です。

これは、大人から考えにくいのですが、

「えらい」とか「やさしい」もそうなのですが、

何を褒められているのか、

子どもにとっては分かりにくい言葉なんです。

結果だけを褒めていると、

その子が100点を取れなかったときはどうなるでしょう。

結果を、自分自身の力だと直接結びつけてしまい、

「自分はダメなんだ」と感じて、

自信や意欲を失ってしまうこともあります。

100点でないときは、結果を隠すようになるかもしれません。

テストのほかにスポーツでも芸術でも、

成績や結果が伴う場合も同様です。

だからこそ、

親は「結果だけを見ているのではない。あなたを見ているんだよ」

というメッセージを伝えることが大切なのですよね。

これは、幼児期からの親の考え方によって、

親も勉強しなければいけないところです。

たとえば、幼稚園に入る前の子どもが

コップを持ったら「上手だね」ではなく

「両手で大事にコップを持てたね」と

具体的に伝えてあげる。

そうすることで、子どもが

「次も両手で大事にすればいいんだな」

と分かりやすくなりますね。?

このような、些細なことが、

大人になってからも影響する大きなことなのです。

会話にならない主語のない会話になってしまうのです。

こういう大人はたくさんいます。

現代社会で問題になるコミュニケーション能力低下です。

コミュニケーション能力は、

あくまでも『理解する力』と『伝える力』です。

このような能力は、幼児期に全て作られます。

親の「声かけ」ひとつで、

自己肯定感の育ち方が変わり、

よい親子関係を築くことができます。

だからこそ、親は、

現代と未来とを理解しているのと

していないのでは雲泥の差。

だから親やはり勉強しないといけないのです。

この本はおすすめです

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?