与謝蕪村と市河米庵の『蘭亭序』……@東京国立博物館

先日、東京国立博物館(トーハク)へ行ったら、安土桃山以降の近世美術の部屋に、面白いものがたくさん展示されていました。長沢芦雪の美人画とか、父が久隅守景で母が狩野探幽の姪っ子という清原雪信さんという女流画家の絵、それに与謝蕪村や市河米庵の『蘭亭序』関連の書画ですね……池大雅の書もあったし、酒井抱一さんの扇画もいくつかあり……そうそう、先日noteしておいた松花堂昭乗さんの《三十六歌仙帖》も、同じ部屋に展示されています。

今回は、その中でも『蘭亭序』関連の作品を3つ記録しておこうと思います。

『蘭亭序』とはなにか? については、以前noteで記したことがあるので、興味があればご覧になってください。わたしもすっかり忘れてしまっているので、これを機に再読しておこうと思います。

■市河米庵『折手本蘭亭詩並後序』

トーハクに通っていると、先日noteした呉昌碩さんのように、「おたく、どなたさんかさっぱり分からないのですが、なんだかよく会いますよね……」といった、顔見知りみたいな人ができてきます。

市河米庵さんも、そんな1人です。解説を読むと、幕末期の儒者で書家で、「幕末の三筆」の1人……みたいなことが書いてあって「えぇ…なぁんか偉い人だっていうのは知ってるんですよ」っていう感じにはなってきました。

トーハクには市河米庵さん自身の書はそれほど多くはないのですが、市河米庵さんの中国書画の蒐集品……「市河米庵コレクション」は数多く寄贈されています。息子の市河三兼さんと孫の市河三鼎さんが、それぞれ寄贈してくれたんです。

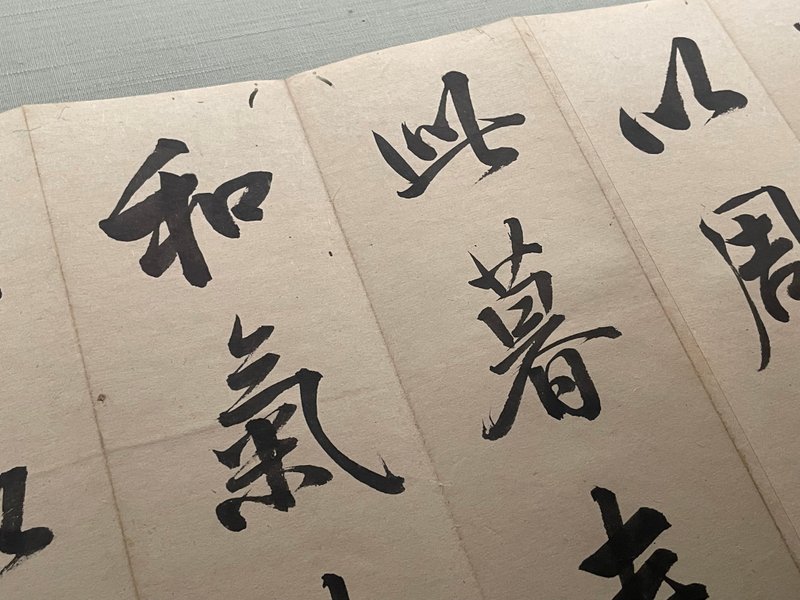

今回展示されている《折手本蘭亭詩並後序》は、市河米庵さんが弟子のためにしるした、書のテキストみたいなものですね。お手本です。

『蘭亭序』を少し知っている人であれば、市河米庵の《折手本蘭亭詩並後序》の見てすぐに「あれ? なんか蘭亭序じゃなくない?」と思うでしょうね。『蘭亭序』は「永和九年 歲在癸丑 暮春之初 會於會稽山陰之蘭亭……」という書き出しです。「永和九年の春に、みんなで会稽山の蘭亭に集まりました……云々」という感じです。

それに対して《折手本蘭亭詩並後序》は、「蘭亭詩 王右軍 代謝鱗次 忽焉以周 欣此暮春 和氣載柔 詠彼舞雩 異世同流」という詩が記されています。これは蘭亭で詠まれた詩であり、王右軍の右軍とは官職名であり、王羲之のことです。

代謝鱗次 (小川の水が流れているように)時間は流れています

忽焉以周 そうして時の流れに身を任せていると、突然、周りの雰囲気に包まれたような感覚になりました

欣此暮春 この春の暮れていく空気感が、なんとも心地よいです

和気載柔 この和やかな雰囲気に包まれているのが、気持ち良いんです

詠彼舞雩 あの雨乞いの舞も

異代同流 古人もまた同じような心地よさに浸っていたことでしょう

及携斉契 時代は異なっても心は同じということです

散懷一丘 この心地よさがどんどん膨らんで、一つの丘ほどにもなっていくこの感覚……

上記の訳は、わたしの全くのオリジナルではありませんが、かなりわたしの感覚を込めた意訳になっています。なんとなく、松尾芭蕉の『奥の細道』の冒頭を読んでいるような感覚になりました。あの「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也」で始まる文章ですね。時は常に流れていて、自分も古人も同じようなことをし、同じように川に舟を浮かべて楽しみ、歓び……そうした時間を過ごしながらいつかは亡くなる……だけれどまた新しい人たちが、また同じような時を過ごして……というような、横山大観の《生々流転》のような感じでもありますね。

本作は《折手本蘭亭詩並後序》というタイトルが付けられているとおり、上述した王羲之の詩を含む、蘭亭の会=曲水の宴で詠まれた蘭亭詩が記されています。

仰眺(視?)碧天際

俯瞰清水濱

寥闃無涯觀

寓目理自陳

大矣造化工

萬殊莫不均

群(?)籟雖参差

適我無非親(新?)

その後に「後序」が続くはずなのですが……最後には「謝安」という人の詩が記されているようなのですが……調べたところ、下記の謝安さんの詩とは、途中から異なる文言が続いているんですよね……。

伊昔先子 有懐春遊

契茲言執 寄傲林丘

森林連領 茫茫原嚋

逈霄垂霧、凝泉散流

「後序」はどこ? という感じなのですが……ちょっと疲れたので、次回の課題として残しておきたいと思います。

■与謝蕪村の《蘭亭曲水図屏風 A-1132》

市河米庵さんのお手本を見てから、与謝蕪村さんの《蘭亭曲水図屏風》を見たんです。その逆だったかもしれませんが、その他にも、中山高陽さんという方が安永7年(1778)に描いた《蘭亭曲水図巻 1巻》という重要美術品に指定された横に長い作品が展示されていました(個人蔵・撮影禁止)。

もちろん薄学のわたしは「なんでこんなに蘭亭関連の書画が多いんだろう?」なんて思いましたよ。「あぁ春だからか」とピンッときたのは、ずいぶん経ってからのことです。

江戸時代・明和3年(1766)|絖本着色

与謝蕪村さんの作品解説には、王羲之や曲水の宴について、短い文章でありながら分かりやすく解説してくれていました。

中国晋代の帝の永和9年(353)3月、文雅の士41人が蘭亭に会して、曲水に觴(さかずき)を流して詩を賦しました。このときの詩集に王義之が「蘭亭集序」として序を記します。その情景を描いた本図には、京都、天龍寺の第217代住持の翠嵓(すいがん)が序の全文を記しています。

この蘭亭での曲水の宴が開催されたのが、春の……暮れ……晩春の頃だったんですね。それで春と言えば蘭亭の曲水の宴、というのが東洋文化的には常識なのかもしれません。少なくとも中国と日本の文化人の間では長らく、蘭亭の曲水の宴は、春の季語のようなものです。

屏風の一つのパネルごとに、一つの文章……漢詩でしょうか?……がしるされていました。何が書かれているのか分かれば、与謝蕪村さんの絵にも、もっと深みを感じるのかもしれません……なんて諦めていたのですが、こうして写真を見てみると……「永和九年…」という書き出しが読めるじゃないですかw

『蘭亭序』の中で、与謝蕪村さんが好きな部分がしるされているのかもしれませんね。

上の岩に文字を書いている人がいますけど……こうした行為って中国の高学歴層では一般的だったのでしょうかね。岩に文字というと、誰かが描いていた『寒山拾得図』を思い出してしまいます。

↑ 左隻の左下の隅の方に描かれている、流れてくる「さかずき」が良いですね。というか、曲水の宴=中国の春だと思っていたので、当然、描かれているバラ科の花は、梅か桃だと思い込んでいたのですが……与謝蕪村さんは、桜を描いていませんかね? これって、少なくとも梅ではないですよね……。

■細井広沢の《文語屏風》

実はもう一つ、細井広沢さんの《文語屏風》というのも「蘭亭関連」の屏風になります。解説パネルには「王義之の名作「蘭亭序」から引用した字や句を行書で大書したもの」とあります。

細井広沢は、江戸時代中期の儒学者にして書家。篆刻を極めその革新に努めました。本作品は王義之の名作「蘭亭序」から引用した字や句を行書で大書したものです。その力強い筆致は後に展開する唐様の書の代表的なものといえます。落款より広沢70歳の筆跡と知られます。

右隻

趣静

当然

一契

帯風

與懷

盛咏

広沢老漁書

左隻

観攪

随遊

殊感

為陳

能悟

歲丁未冬十一月廿有八書

於青山奇勝堂夕陽軒下時

広沢老漁年七十

ということで、色々と課題を残しつつ、今回のnoteはこれにて終わります

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?