まなざしのあとさき【プレイバック!はじまりの美術館21】

はじまりの美術館の臨時休館にあわせて、はじまりの美術館のこれまでの展覧会をみなさんと一緒に振り返ってみる企画です。

はじめて展覧会を見る方も、実際に展覧会を鑑賞された方も、写真やスタッフの四方山話を通して、改めて作品や作者に出会っていただければと思います。当時の裏話?や関わったスタッフの想いなども改めて振り返ってみました。この6年間の展覧会を改めて見つめ直して、この先の企画を作っていく足場を固める期間にしたいと思っています。

スタッフ紹介

まなざしのあとさき

会期:2020年2月15日 - 2020年3月29日

出展作家:大関 小夜子、KO☆、鈴木 一郎、鈴木 盛衛

主催:社会福祉法人安積愛育園 はじまりの美術館

令和元年度福島県障がい者芸術文化活動支援センター事業

https://hajimari-ac.com/enjoy/exhibition/manazashi/

大政:今回は、一番最近の展覧会「まなざしのあとさき」について振り返ってみたいと思います。はじまりの美術館は、令和元年度より「福島県障がい者芸術文化活動支援センター」に採択されました。こちらの展覧会は、その事業の一環として開催しました。

小林:企画担当は大政さんでしたね。この「まなざし展」の前が、3年前から実施している「きになる⇆ひょうげん」があり、その流れでアーカイブのサイト「fukushima file」が生まれて。その「fukushima file」のアーカイブ事業の紹介も兼ねた形で実施した展覧会でした。

岡部:会津にゆかりの4人の作家にクローズアップした展覧会でしたね。

大政:はい、これまで冬の時期の展覧会は東北の作家に焦点を当てるというのは多かったのですが、今回は福島県のセンター事業ということもあって、より地域に密着した展覧会という部分と、発掘の意味も込めて、はじまりの美術館がある会津エリアの作家をご紹介できればと思い、企画しました。

岡部:4人のうち3人は、公募展の「きになる⇆ひょうげん」で、出会った作家さんでしたね。

大政:そうですね。具体的にお名前を挙げていくと、鈴木一郎さんは第1回のとき応募いただいて、鈴木盛衛さんは第1回、第2回と。そして、KO☆さんは3回連続で応募いただいていて、それぞれになんだか気になるなと思っていて、もっと他の作品を拝見したり、ご本人にお会いしたいなと思ってお声掛けをして、お話しを伺ったり、作品のアーカイブを行いました。

小林:もう1人の出展作家の大関小夜子さんはすでにお亡くなりになられている方でしたけれども、鈴木一郎さんと同じ事業所「アガッセ」をご利用されていた方です。一郎さんのアーカイブの取材のためにアガッセの作品展に伺ったときに、本当に偶然、目にとまったというかすごく力強い作品があって。その施設の方にいろいろお話を伺わせていただいたことから発掘された方でしたね。

小林:この「まなざしのあとさき」というタイトルですけれども。大政さんに、このタイトルに込めたものからお話お願いできればと思います。

大政:そうですね。タイトルの話で言うと、「会津」みたいな要素を入れるかもちょっと迷ったんですけど。この4人の作家に共通するところで、ご本人の素晴らしさ、面白さはもちろんなんですけど、それぞれの方のそばで作品を面白いと思って大切に残されて来た、スタッフさんやご家族の存在っていうのがすごく大きいと思ったんですよね。

「まなざし」って言うのには、作者本人の表現や自分の作りたいものに対する眼差しもそうですし、周りの方の眼差し、そして、この美術館でそれぞれの表現に出会っていただくお客さんの眼差し、そういういろいろな視点が繋がって、今ここに繋がっていくっていうようなことを含めて、タイトルを決めました。

岡部:なにか眼差しって言うと、単純に「視線」と言うこともあると思いますが、その視線を向けている主体っていうか、見ている人の「スタンス」だったりとか「想い」みたいなこともちょっと想起させるような、そんなニュアンスも含まれているように感じました。

大政:そうですね。本当に偶然なんですけど、この年のアールブリュット関係の展覧会って、「きざしとまなざし」や「まなざしラジオ」など「まなざし」っていうのがキーワードになっている展覧会や企画がとても多かったんですよね。それでちょっとまなざしを使うことにも抵抗あったんですが、やっぱり「アール・ブリュット」と呼ばれてきたものに対する「まなざし」自体が業界としても変わりつつあるのかなと思い、そういうことも含めて入れてみました。

小林:「あとさき」という言葉にも結構想いを込めてると思うんですが、やっぱり「作品を残していく」ということと、「この先どう残っていくか」みたいなことを投げかけるような言葉かなと思ってました。ある意味一つの問題提起というか、考えてみて欲しいっていう投げかけは、アーカイブ事業の中で大政さんが感じたことだったと思うんですが、そのあたりをもう少しお話しいただけますか。

大政:そうですね。2018年に、デジタルアーカイブをするということで作家の方からそれぞれ一時的に作品をお預かりして、作品カードの作成や、撮影などの作業を行っていました。けれども、法人内の作品と違って収蔵させていただいたり物理的にアーカイブをすることは難しく、撮影が終わったら、作者の方にお返しする必要がありました。デジタル上では残る状態にはなったんですけど、素晴らしくて素敵な作品たちが、「今ここで返したらもう二度と人の目に触れることがないんじゃないか」っていうふうに思ってしまうこともあって。その気持ちは、美術館のスタッフとしてのエゴのようなところだと思うのですが、やっぱり多くの方に実物の作品を見ていただきたいなという想いが生まれてしまいました。もちろん、それぞれの作者の方に近いところで大切に飾られたり保管されたりするのが一番なのですが、福祉の現場だとさまざまな事情でそうはいかない場合があります。実は、展覧会のタイトルの案を考えているときに、「死なない作品」っていう候補もあったんですよね。「作品」と呼ばれるものや、「残り方」みたいな部分について、モヤモヤと考えていました。

小林:大関さんの作品がすごく顕著だったと思うんですが、作品に出会ったときにはすでに大関さんは亡くなられていて、大半の作品は処分された後でした。でも、施設の中でも大関さんに対して思い出や思い入れがある方が多くて、「これは」っていう作品を残しているっていうことでした。それらは、デジタルとしてはアーカイブさせていただいたんですが、やっぱり作品そのものがなくなるっていうことが現実としてあったときに、どのようにその作品が残っていくかみたいなことを考える必要があるのではといった話をしましたね。

岡部:それと今回の展示は作家や作品を紹介するキャプションを掲示しなかったのも特徴的ですよね。情報がないことで、それぞれどんな人が描いたんだろうというイメージを膨らませることにもなったかなと思います。

大政:そうですね。どんな展覧会にするか考えていたときに、2つイメージしていたことがあります。一つは、お預かりした作品はなるべく全て展示するっていうこと。もう一つは、お客さんに事前情報なしにまず大量の作品と出会ってほしいということをイメージしていました。作者のご家族や支援員の方がその表現を見たときのように、言葉や経歴などで価値づけされていない中で作品を見ていただきたいなと思いました。ご本人たちのそれぞれのストーリーは、会場内に設置された小さな冊子の形でまとめたものを読むことができるという構成をとりました。

小林:これまでも障害のある方に限らず、より作者のことを知っていただくための手がかりとして「制作風景」の映像を流したりしていました。けれども、この展覧会ではまずは事前情報なしに見てもらって感じていただき、その後小さな冊子を見て作者の方のことを少しだけ知ってからもう一度作品を見ることで、その作品から受ける印象や感じ方が変わるんじゃないか、そういった事も考えていましたね。

岡部:大関さんのお話に戻ると、大関さんの作品はたくさんの山の絵だったりとか、朝日なのか夕陽なのか、海と太陽の絵だったりとか。あとは手足をのびのびと伸ばして踊るバレリーナの絵だったり、そういった作品がたくさん描かれていました。その後、冊子を見たときに、実は大関さんは車椅子に乗っている方だったとか、生まれ故郷の会津からいわきの病院に移られて、長い時間を過ごして、海辺の病院の窓から海を眺めていたとか。そういったことが掲載されていました。作品の見え方が変わるというか、作品との出会い方の提案っていうこともあったかなというふうに思います。

大政:そもそも、はじまりの美術館として、「障害のある方が作った作品だから素晴らしい」とか、そういう見方をして欲しくはないなっていう思いもありますよね。会期中、大関さんが所属していたアガッセの職員の方たちが何人も見に来てくださって。作品を見ながら、大関さんの思い出話をされているのも、とても微笑ましかったです。

1人の利用者さんっていうよりも、「大関小夜子さん」という方として、そこの施設で過ごされて亡くなられていったんだろうなと想像しました。生前に実際にお会いできなかったのがすごく残念ですが、それでもこうして、エネルギーあふれる作品の数々に出会うことができて嬉しく思います。

小林:アガッセさんでは、この展覧会の後は「アガッセの中に、大関小夜子ギャラリーを作ります」というような、嬉しいお話も聞けて、すごくいい機会でしたよね。

岡部:そして大関さんが所属されてたアガッセからはもうお一方、鈴木一郎さんに出展いただきましたね。

大政:そうですね。一郎さんは、第1回目の「きになる⇆ひょうげん」展に出展されていて、その作品に目がとまり、ずっと気になっていました。

小林:どのあたりが気になっていたんですか?

大政:そのとき、出展されたのは、「森に生きるもの」というタイトルで動物が描かれた作品と「柿」というタイトルで果物が描かれた作品でした。なんというか、1方向に向かうタッチがかなり独特だなと思っていて。また、形の取り方とかも、なんだか不思議で、絵画として面白いなと思って、一体どういうふうに制作されてるんだろうなっていう興味がありました。実際に他にも作品を拝見すると、木と、人と、風景の絵を、ものすごくたくさん描かれている方だったんですよね。

岡部:なんだか日本人離れをした画風というか、ちょっと北欧的な雰囲気を感じますよね。色使いも独特でしたが、木をたくさん描いていたっていうのは、実は理由があったんですよね。

大政:作業療法士でもある職員の木村さんから伺った話だと、一郎さんは昔事故に合われて、そのリハビリとしてスタッフが描いた木を模写されていたそうなんです。初期の作品にはいろんな木の作品が多く、かつ、本当に最初の頃の作品は後遺症のため画面の左側に木が寄った作品がたくさん描かれていたんですよね。でも、そのリハビリの成果なのか、だんだん見本通りに真ん中に木があるような絵を描くようになって、さらにそれを基にし、果実が実ったり、人が増えたりとどんどん独創性あふれる作品が増えていきました。

小林:その頃の絵の裏には、描くのにどれぐらい時間がかかったかとか、そのときの一郎さんの様子がどうだったかなど、担当の方のコメントが書かれているものがありました。その言葉も資料としてまとめて、展示室で見れるようにしましたよね。私は後期というか、最近の一郎さんが描く人の絵がとてもひょうきんな感じで、すごくユニークで目を引くキャラクターになっていると感じます。ややもすると、リハビリでやったその型通りの絵になってしまうような気もするんですが、そこから一郎さんならではの画風が出てきたっていうのは、一郎さん自身も絵を描くのが好きで描き続けているんだなってことを感じる作品でしたね。

岡部:その時々のコメントまで書き込まれたものが、20年以上前の初期から全て残ってるっていうのはすごいことですよね。木村さんにお話を伺った際も、一郎さんと丁寧に向き合い、毎日を大事に積み重ねてこられたんだなと感じたのを覚えています。また、一郎さんの描いた木の合間に、たまに別な筆跡の人物が描かれていたりとか、一緒に過ごしてるスタッフさんが描いたんだろうな、というものも少し見られ、日常のやり取りが目に浮かびました。

大政:そうですね。ただのリハビリっていうよりも、その絵を描く時間がスタッフさんと一郎さんのコミュニケーションの時間になってるんだろうなって感じました。あとは最近の作品だとなんと分類すればいいかわからないですが、木も初期のものとは違ったいろいろな種類が見られます。おそらく風景画だと思うんですが、筆跡のタッチが、一郎さんならではの味わいになっていますよね。後遺症なのか、震えのようなものから生まれてるタッチなんだと思うのですが、そのタッチが重ねられ形となって、本当に面白い作品だなと惚れ惚れします。

小林:私がすごく印象的だったのは「ギャラリートーク+ アーティスト in はじまりの美術館」です。一郎さんがいらっしゃったときに涙を流して喜ばれていたっていうのがすごく記憶に残ってますね。

岡部:そのときも披露していただきましたけど歌もすごくお上手で、SNSでは一郎さんの歌も動画で配信しましたね。

小林:大関さんも含めて、やっぱり事業所の職員さんが、利用されてる方の表現みたいなものを、すごく大事にされてるなっていうことを感じましたね。それは作品展をずっと続けているっていうこともそうですし、あと施設の中でもいろんな作品を飾られていますよね。表現活動の取り組みにも関心が強いですし、これからもいろいろご一緒する機会が多いんだろうなって思いました。

大政:そして次の部屋はKO☆さんですね。第1回の「きになる⇆ひょうげん」のときから岡部さんが特に気になっていた方です。初めて公募展に応募して入選されたということで、お母様から喜びのお便りをいただいた記憶があります。それから毎年、「きになる⇆ひょうげん」を目標に制作した作品をご応募いただいて、第3回のときに審査員である岡部賞を受賞されました。岡部さん、KO☆さんの魅力は何でしょうか。

岡部:第1回のときの作品は、車でお出かけした際に車窓から見えた風景がたくさんのスケッチブックに描かれていました。あまりにたくさん描かれているので、この風景の一体何が気になったんだろう、と印象深い作品でした。それが第3回になったときに、風景の中から看板だけが切り出されていて、その看板が爪楊枝などで補強されて立体物として土台に挿してあるような、そういう作品になっていました。それを見て、看板が気になってたんだ、っていうのが分かりました。また、切り出して、立体に加工するっていうのを、ご家族の方と一緒に作業したと伺って、作品が出来上がるまでの過程も含めて、いろんなものを想像させる気になる作品だったので、審査員賞に選ばせていただきました。

小林:KO☆さんはまだ小学生ということもあると思うのですが、作品からはこの展覧会のタイトルにもあるように、ご家族の方の「まなざし」をすごく感じる作品だなと思ってます。やっぱりKO☆さんがなにかを気にするまなざしがあって、見守る方のまなざしがあって、そのなかで作品を作り続けてるっていうのが良いですよね。

岡部:公募展には応募されてなかった、最近取り組まれたという、トイレをたくさん調査したファイルなんかも展示しましたが、そこからもお母さんとの関係性が垣間見えてとても興味深かったですね。

大政:KO☆さんのエリアはスケッチブックやファイルなどを手にとって見ていただけるような展示を行ったんですが、その中でもトイレの作品に関心持たれたお客さん多かったですね。実はKO☆さん、トイレが好きなんじゃなくって、逆に苦手で、新しい場所や建物に行くときも、まず最初にトイレを確認するっていう時期があったそうなんですよね。そういうこともあって自由研究として、いろんな場所のトイレに行って自分が心地良い部分、苦手な部分をまとめるっていうような形でした。

小林:展示を見に来てくれた私の知り合いが、実はKO☆さんのおじさんだったということをそのとき初めて知ってびっくりしたんですが。KO☆さんとも近くに住んでいるらしくて、普段からいろいろ作っているのも知ってらしたそうなんですが、こうやって美術館に展示してもらえて本当に嬉しいとお話されてました。

岡部:今回作家を会津地域に限定したこともありますが、他の誰かの作品っていうことじゃなくて、身近なあの人の作品っていうことでより身近に感じながら感謝されたり、自分の住んでる地域にこういう方がいるっていうのも知っていただけたっていうことも一つこの企画の意味合いだったのかなと思いました。

大政:KO☆さんは会期中、何度もご家族で来てくださいました。お母様は普段は自宅でしか描いていないので違う場所で描けるかわからないとおっしゃってたんですが、会期初日の「ギャラリートーク + アーティスト in はじまりの美術館」では公開制作をお願いしてみました。すると、はじまりの美術館に慣れ親しんでいただけたからか、とてもリラックスして、いつものようにKO☆さんの頭の中の風景たちが描かれていました。

大政:また、何度かご自宅にお伺いする中で、お母様も最近できた作品をいろいろご紹介してくださって。面白かったのは、作品を切り取って家の中や家の外に貼っているシリーズでした。今回の展覧会ではその要素的な部分をご紹介させて頂きましたが、スケッチブックから始まった作品たちがどんどん実生活の中に立ち上がっていっているので、これからまたどんな展開をしていくのか本当に楽しみだなと思います。

岡部:街角に貼ってるポスターを複製して、家にも貼っているというエピソードも印象的でしたね。ポスターの中に書いてある開催期間が過ぎるとすぐさま剥がして捨ててしまうという。そして実物のポスターも剥がされないで残ってると、あれを剥がしてほしいってずっと気にされるっていう。

大政:そうそう、ポスターも気になるんですよね。ポスター作品は、実物に沿ったものがあったり、意外と想像で新しく作られたものもあったり、フィクションも少しずつ混ざって物語になっていたりするのが面白いですね。

あと今回の「まなざしのあとさき」のポスターもご自宅に貼っていただいたようで、このポスターが貼られた風景も作品の中に登場されていました。

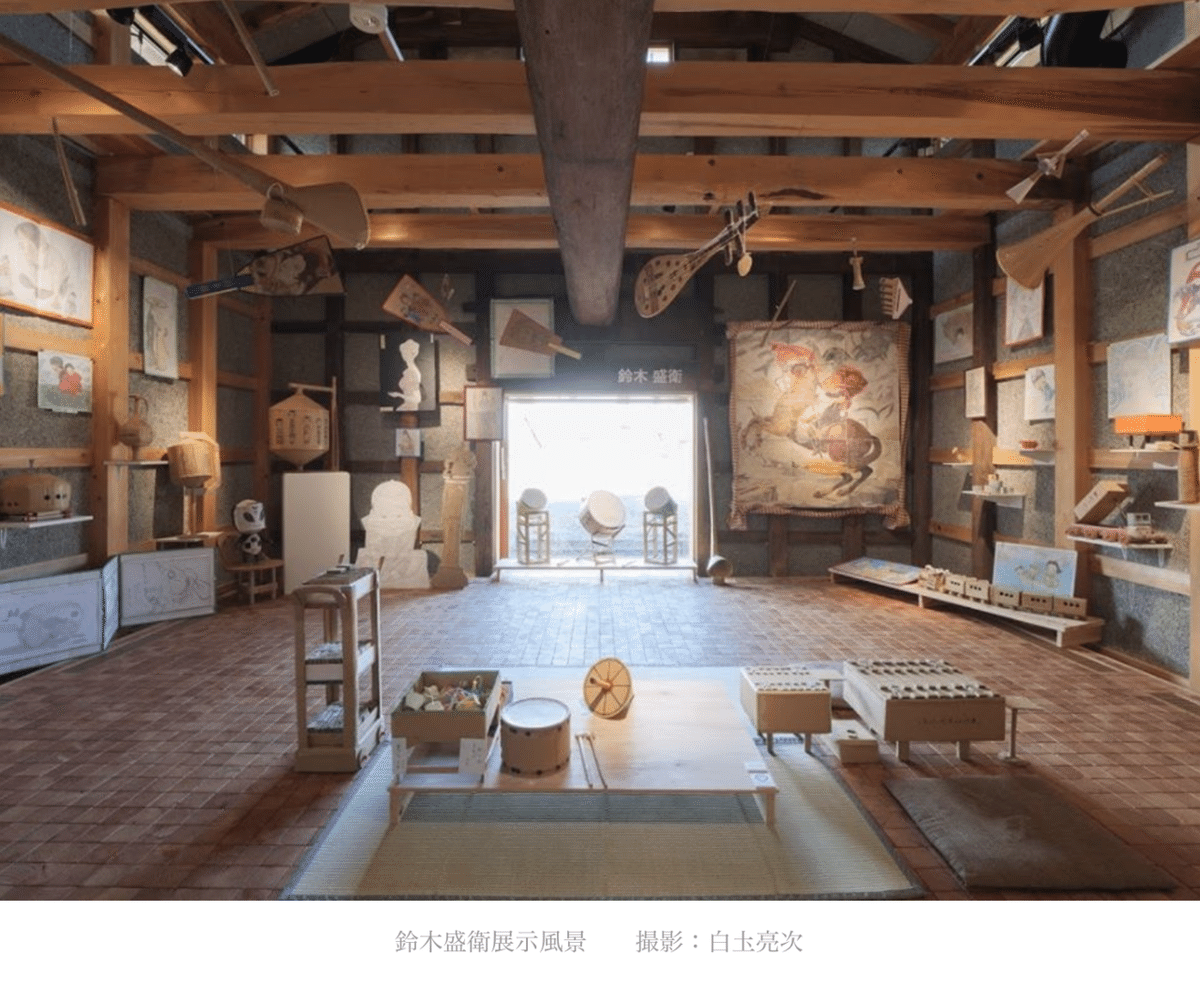

岡部:そして、最後の部屋は鈴木盛衛さんですね。盛衛さんの展示は、もういろいろなものがあふれたある意味オモチャ箱のような感じになってましたね。

小林:大政さんが盛衛さんの展示プランというか、展示構成を考えるときにイメージしたものがありましたよね。

大政:「驚異の部屋」ですね。中世の王侯貴族たちが、珍しいものを部屋いっぱいに展示したもので、その様子が版画などで残っています。その「驚異の部屋」が博物館の始まりの一つとも言われています。

小林:展示しきれるのかと思うくらい大きい作品も多く、その「驚異の部屋」をイメージしながら展示しましたが圧倒される空間になりましたよね。

岡部:盛衛さんの作品には、楽器とか将棋盤とか、コマとかそういったものも多いんですが、どの作品も実際に鳴らしたり遊んだりできるように作られてましたよね。

大政:そうですね。立体の作品はかなり実用的で遊んだり、触ったり、回したり、鑑賞したりできるものです。近くにある幼稚園の子供たちや、中学校の吹奏楽部の学生たちが、盛衛さんが所属するしののめ荘に訪問する行事があるそうで、そのときに喜んでもらったり、遊んでもらうために作られていることが多いそうです。

岡部:そうそう、子供たちをはじめとした「誰かに喜んでもらいたい」という想いで作ったこともあって、そのままプレゼントしてしまうことも多く、残ってる作品は少ないという話もありましたよね。

大政:かなり場所をとる作品なので、施設の方でもやむを得ず定期的に処分されているそうです。施設以外で見れる場所としては、喜多方市図書館にキリン文庫というスペースがあり、そこの入り口に盛衛さんのキリンが鎮座しています。

小林:逆にある意味、そこまで場所を取らない平面の作品は、何かをモチーフにしたものが多くてそのギャップもすごく気になっています。ある意味立体作品がお子さんとか誰かにあげるってことを想定していると考える、平面作品はどちらかというとマニアックな感じですよね。もしかしたら、盛衛さんの趣味なのかもと思いましたね。

岡部:盛衛さんが看板絵師として働いていた経験もあるっていうことを伺いましたけど、昔の映画看板の劇画チックな感じというか、そういう懐かしさも感じるタッチでしたね。

小林:盛衛さんはサービス精神も旺盛ですよね。ギャラリートークで最後、盛衛さんに実演をお願いしますって感じで楽器を吹いてもらっていたら、他の作家の方々も太鼓を持ったりし始めてセッションが始まったのがすごくハッピーでした。

大政:盛衛さんがやりはじめたら、KO☆さんが僕もやりたいってはじまって、KO☆さんの妹さんもいたり楽しかったです。

盛衛さんは写真撮影のとき大きな赤べこの作品にまたがって見せてくださったり、すごく恥ずかしがり屋ではあるんですけど喜ばせてくれる、そういう精神を感じました。

小林:素材となるダンボールは施設にあるダンボールから使いやすいものを選んで作ってるってことなんですが、そのクオリティーっていうんですかね、ダンボールの加工技術がすごいですよね。作品が広く知られないのはもったいないというか、もっと注目されてもいい方だと思ってます。そのあたりがちょっと課題というか気になっています。

本当に盛衛さんもたくさん作品を作られる方で、さっきのKO☆さんもどんどんスケッチブックとか増えて結構保管場所に困るんですよねってお母さんもおっしゃってますけれども。今回のような発表ができるといいんですけれども、そもそも保管とか、どこまで取っておくのかっていうのがすごく悩みになっていて、これは今回の4人に限らずいろんなところで起きてる問題だなと思うんです。その辺りは最初に大政さんが話していた、死なない作品みたいな話にも繋がってくると思うんですが、寄稿も含めてちょっとその辺の話もしてみますか。

岡部:なんか「わくわくなおもわく」展でも焦点を当てた「関係性」っていうところが、この「まなざしのあとさき」でも垣間見えるところがありますよね。また、そこから眼差しを向けた人たちが行なっている状況だったりとか、向き合っている課題のようなものもたくさん見えてきた企画でしたね。

大政:今回の記録集では、企画担当として巻頭にテキストも書かせていただいたんですけど、やっぱり誰かが良い作品だって思って、それを誰かに伝えないと残っていかないんですよね。残らなきゃいけないっていうわけではないけど、やっぱり良いものに出会うとそれを「誰かに伝えたい」とか、「残したい」っていう想いみたいなものが生まれると思うんですよね。

小林:寄稿では、「まんなか」展にも出展いただいた瀬尾夏美さんに文章を寄せていただきました。冒頭ではコロナの感染拡大で社会が揺れている状況なんかにも触れられながら、今回の出展作家たちのように、周りで支援している方だったり家族だったりっていう、そういう身近な関わりみたいなものが不安を感じる社会の中でも揺るがないコミュニティなんじゃないかっていうことをおっしゃってましたね。

大政:瀬尾さんは、陸前高田での活動だったりとか、それ以外にもNOOKの活動であったりとか、あと最近だと、この頃の状況も踏まえて瀬尾さんと小森さんの2人でラジオの活動されたり、その時代時代に反応して考えたり残したりっていうことされてるアーティストだと思います。

本当に展覧会を開催してるときって他の美術館なども企画が延期になったり中止になったりしていて、どうするかすごく悩んだ時期でもあったなっていうのを、つい最近のことなんですけど、すごく遠い昔のように思い出します。

小林:実際この展覧会はなんとか最後まで予定通りの期間開催できましたが、イベントなんかは中止をせざるを得なかったりして。ちょっとその辺は悔しい思いもありましたね。さっきの作品の話にも繋げますと、作品の保管については、他の事業所の作品でもあり、収蔵庫もないので、なかなか自分たちでは対応しきれない部分もあります。でも、対応しきれないくて悔しいとか、やるせないみたいなそういった想いも全部記録したりとか、何かの形で残していく。手を離してしまうのではなくて、その届かない部分も含めて寄り添っていくみたいなことが大事なのかなって、瀬尾さんとかの活動なんかも含めて感じたところですね。

大政:そうですね。そして、今回の展覧会のデザインは、「ちがうかも展」やアーカイブサイトのデザインなどでもいつもお世話になっている、ふるやまなつみさんにお願いしました。

これまでの展覧会の中では珍しく、作品や作者の写真を入れたデザインをお願いしました。バランスもよく、素敵なデザインを作っていただきました。

小林:今回は、展覧会チラシ以外にもセンター事業のパンフレットや報告書もふるやまさんにお願いしました。こちらも本当に素敵な仕上がりになっています。

大政:パンフレットなどは美術館にも設置していますので、ぜひお手にとってみてください。そして、7月11日から美術館再開と新しい企画展がはじまります。企画担当の小林さん、意気込みをお願いします!

小林:はい。今、このプレイバック企画の収録を行っているのは6月9日なのでまだちょっと遠い未来なのですが、公開されるころには美術館が再開していると思います。この休館の期間、お客さんや地域の方の行き来がない美術館っていうのはすごく落ち着かないんだなと思いました。誰かが来て話をしたり、作品を見てもらったりすることで、はじまりの美術館というものがちゃんと動いてるんだなっていうことを改めて思った期間でもありました。

7月11日からはじまる展覧会は「ルイジトコトナリー類似と異なり」というタイトルで「顔」をテーマにした企画ですが、今回もとてもユニークな作家の方々にご出展いただきました。「類似と異なり」という言葉にもいろんな意味を込めています。この展覧会のプレイバックも、またいつかご紹介できればと思います。まずは再開した美術館に、みなさんご来館いただければ嬉しいです。

大政:というわけで、今回でひとまずプレイバック企画は一旦終了です。このnoteでは、今後もいろんなよもやま話をご紹介していければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします!

「まなざしのあとさき」記録集は、はじまりの美術館online shop、はじまりの美術館で好評販売中です。

はじまりの美術館では7月11日から10月11日まで、企画展「ルイジトコトナリー類似と異なり」を開催中です。

ここまで読んでいただきありがとうございます。 サポートをいただけた場合は、はじまりの美術館の日々の活動費・運営費として使わせていただきます。