世界のお酒と歴史:イギリス:エールの歴史

エールという種類のビールは、昨今ではすっかり馴染になった種類のビールの一つかもしれない。各酒造メーカーも「エール」という種類のビールを打ち出し、またクラフトビールの醸造所も多彩な種類のエールを販売している。IPAなどホップの苦みを聞かせたエールも人気を博しており、コンビニなどでも様々な種類のエールを見かけることが多くなってきた。

このエールというビールは、上面発酵という方法を使って作られるビールの一つだ。上面発酵とは、エールの醸造に使われる酵母が関係しており、発酵が進むにつれてだんだんと上に浮き上がってくる性質の酵母を使っている。(下面発酵という方法もあり、この方法で作られるビールにはラガービールやチェコのピルスナービールなどがある)

エールの味は概ねコクのあるものが多く、香りが高い。ラガーの様に冷たく冷やして一気に飲むというよりも、ゆっくり味わいを楽しみながら飲む種類なのかもしれない。

このエールという種類のビールは、欧州ではイギリスやベルギー、ドイツ南部など様々な産地があり、多種多彩なエールが製造されている。近年では日本にも様々な国のエールが輸入されており、店頭のみならずネットでも購入が可能だ。

ここでは、イギリスのエールの歴史を探ってみたい。

千年以上前の古い時代、イギリスでは「エール」という飲み物は麦と水で醸造されたお酒の事を指していた。

イギリスのビール醸造の歴史は長く、考古学的には、ブリテン諸島での小麦で作られた発酵飲料の歴史は五千年前まで遡れるといわれる。

ある発掘調査では、スコットランドのオークニー島の遺跡でビールの原料となるモルトが作られていた跡が発見されたそうだ。当時のブリテン島の北に住んでいた住民たちが何らかの形でビールの様な飲み物を作っていた可能性があるという。

ブリテン島にエールをもたらした人々については二つの説があると考えられる。一つ中央ヨーロッパに住んでいたケルト系の民族の渡来、もう一つはブリテン島に古くから住んでいたピクト人という民族による発明だ。

ケルト系の民族は中央ヨーロッパ(現在のオーストリアからドイツの周辺)から徐々に西の方角に移動を始め、いつの頃かブリテン諸島にやって来た。渡来の時期については謎が多く、現在でもいつ頃ブリテン島に渡来したかはっきりは分かっていないようだ。

ケルト系の人々は酒の醸造技術を持っていたと言われる。恐らく、ヨーロッパ大陸に住んでいた頃にゲルマン系住民と暮らしていた彼らは、何らかの方法で酒の醸造法を身に着けた様だ。これは、ヨーロッパ大陸にあるケルト人の遺跡から酒を醸造していた痕跡が見つかっているという説に裏付けられているそうだ。

ブリテン島に渡来した後、ケルト人は当時島の北(現在のスコットランド)に住んでいた土着のピクト人にその醸造法をもたらしたと言われる。その後ブリテン島を侵略したローマ人たちも、ケルト系住民たちが醸造したエールに舌鼓を打ったそうだ。

もう一つの説である土着の民族による発明だが、ピクト人と呼ばれブリテン島の北に居住していた民族によるものだ。

このピクト人とは紀元前300年以上前からスコットランドに定住していた人々だ。ピクト人は、スコットランドをローマ人やサクソン人、ブリトン人やバイキングなどから守っていた勇敢な人々だった。また彼らは優秀な醸造家でもあった。

『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』などの小説で知られるロバート・ルイス・スティーヴンソンがとった記録によると、以下の様な話がある。

「あるスコットランド人の王が、戦いでピクト人を殺害した後、ヒースのエール(ビール)を所望した。生き残ったのは二人のピクト人で、崖のそばにいた。彼らはピクト人の長とその息子だった。王はその二人を拷問して秘密のレシピを得ようとした。ピクト人の長は、息子を即座に殺せばレシピをあげようと言った。長の息子の少年の亡骸が崖の下へ放り込まれた後、ピクト人の長は王の顔を見てこう言った「もうこれ以上私を拷問しても無駄です。火も約に立たないでしょう。ヒースのエールのレシピを胸に秘めて私はここで死にます」長は王に体当たりをし、二人は崖の下へ落ちていった。」

しかし、このピクト人の「ヒースのエール」は伝説や伝承で残っているものであり、実際にヒースを使ったエールの考古学的な痕跡があるわけではないようだ。その為、ピクト人による醸造法の発明、という説は真偽に欠けるかもしれない。

エールが醸造され始めたのは中世の時代と言われる。当時の一般の人々の主な食べ物は小麦製品であり、パンとエールが主な食事内容だったとされる。

エールは家庭でも作られる一般的なもので、アルコール度数は低めの2%ほどだったそうだ。この家庭で消費されるエールは「スモールエール」と呼ばれ、麦芽と水、イースト菌で作られたものだった。現在でいう所のオートミール(大麦を砕いてお湯で茹でるおかゆの様な物)に近かったとされる。日本で言う所の甘酒の様なものに近いのかもしれない。

この「スモールエール」は、水の代わりの飲料としてではなく、畑でなどで重労働をする人々の大切な栄養源であり、カロリーの源だったと言われる。飲料として飲める水は豊富にあったものの、人々の日々の力となる食事の一つとしてスモールエールは消費されていた。

家庭でエールを作るのは女性の仕事であり、中世の時代にはエールの醸造が上手な女性は「エールワイフ」と呼ばれた。家庭で飲むエールを醸造するほか、一般への販売も行っていたそうだ。

中世の時代のエールはアルコール度数が低く、防腐剤などを使用しているわけでもないため、作って時間が経つと酸っぱくなってしまう。家庭で飲む分以上のエールは、街の人々に販売していたそうだ。こうして販売されたエールは、家庭の貴重な収入源ともなっていた。ペスト(黒死病)が流行する以前は、エールの醸造は女性が行うものと定められていた。

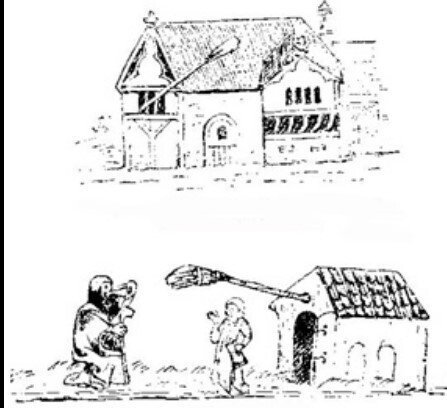

販売出来るだけのエールが出来ると、家の窓から「エールポール(又はエール棒)」という木の棒を突き出し、出来立てのエールがある、と道行く人々に知らせていたそうだ。近隣の人々が集い、出来立てのエールを楽しんだと言われる。

日本でも古くは酒蔵でその年の新しい酒が出来ると、杉玉を吊るして目印にしたという風習がある。出来立ての杉玉は緑色をしているので、緑の杉玉が吊るされている酒蔵には新しい酒があると周辺の人々に知らせることになる。エールポールと似たような用途だ

こうして一般家庭で醸造されていたエールだが、時と共に一般家庭が「エールハウス」という居酒屋になり、エールを専門的に販売するようになる。現在でいう所のパブの発端だ。

エールハウスでもエールポールを使って出来立てのエールを宣伝した。時代と共に、このエール棒は廃れてしまうが、エール棒に代わって居酒屋(パブ)では看板を出し始める。店の外に突き出すようにして立てられるこの看板、その中でも「Bush(茂み)」という名前の看板は、木でできたエール棒の意匠を継いでいるという説がある。

エールハウスではアルコール度数の高いエールも販売されるようになり、人々は酔いと楽しみを求めてエールハウスに集うようになった。十世紀の頃にはエールハウスの数が急速に増えていき、人々は店で強いエールを飲むようになっていった。

またエールは修道院でも醸造されていた。修道院には王侯貴族や巡礼などで訪れる一般市民などが宿泊していく施設が備えられており、王侯貴族をもてなすためのお酒の醸造が行われていた。また、修道院では酒類の販売も行っており、エールは修道院の重要な収入源の一つとなっていた。

1400年代までエールにはホップは使用されていなかった。殺菌作用のあるホップが使用されていないため、エールは日持ちしない飲み物であった。

ホップがお酒に使用されるのは十五世紀にオランダのフランドル地方から来た商人達がイギリスと通商するようになった頃。ただし、その十五世紀でもホップを使用したお酒は「ビール」、使用していないお酒は「エール」と区別されていたそうだ。この新しくできた「ビール」は人々を魅了し、エールの消費量は次第にビールに抜かれることになる。

大航海時代にはIPAというエールが誕生した。「インディア・ペール・エール」の略称であるこのIPAは、大航海時代にビールを船旅に持っていくときに、ホップを大量にいれて防腐効果を高めたのがこのIPAという種類のビールだそうだ。IPAが生まれたのはインドではなく船の上、という説と、インドで産まれたビール、という説の両方があるようだ。

17~18世紀のエールは今日のエールよりもアルコール度数が高く、現在でいう「バーレーワイン」と似たタイプのものが販売されるようになった。

また、18世紀にはモルト製造技術の発達により、ペールエールという色の薄いエールの製造も開始された。別名「ビター」と呼ばれるこのペールエールは、金色から銅褐色の色で、アルコール度数も3%から6%と幅が広い。

現代では、1971年に設立された消費者団体である “CAMRA(the Campaign for Real Ale) が伝統的手法で醸造されたエールやリンゴ酒、洋梨のお酒であるペリー酒などの生産を後押しし、安定的な生産や、パブやクラブなどをイギリスの文化遺産であることを啓蒙するようになった。

この団体は、カスク・エールという濾過や熱処理を行わないエールの啓蒙をしたことで知られるそうだ。大手ビールメーカーの製造する大量生産のビールに反発して、伝統的なエールを守ろうとする目的があったそうだ。

現在のイギリスでは、家庭でのワインの消費量が増えつつあるようだが、パブではやはりビールが人気の様だ。2022年度はインフレや原材料の麦の値段の上昇で酒造メーカーも厳しい状態が続いているようだが、手ごろな値段でビールを販売しようという努力がなされている。

様々な歴史を乗り越えて現在でも多種多彩な品ぞろえを誇るエール。日本でも身近になったこのエール、涼しくなってきた秋の夜なべにゆっくり味わいたい一品だ。グラスに入れて様々な色合いを楽しむことのできるエール。日本でも数多くある醸造所に、これからも私たちの元に美味しいエールを届けていただくことを期待したい。

「世界のお酒」シリーズがAmazonより書籍となりました。姉妹編の「ヨーロッパのお酒と旅」も販売中です。

全世界のKindle Unlimitedで無料ダウンロードが可能です。

サンプル記事をマガジンにまとめてありますので、ご興味があられましたらぜひ一度お立ち寄りください。

( 参考文献)

From Celts, Germans, and Flemings ... British Ale Doth Spring

https://www.beeradvocate.com/archived-articles/646/

A Brief History of Scottish Brewing – Archaeology Scotland

https://www.brewdog.com/uk

FAIRY WHISKEY

https://youngwilliam.livejournal.com/249020.html

The Legends of Heather Ale

https://folklorescotland.com/the-legend-of-heather-ale/

我が道をゆく

イギリスの「エール文化」

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/daigaku/HST/hst/no21/

ale pole | Craft Beer & Brewing (beerandbrewing.com)

https://beerandbrewing.com/dictionary/LxJV8xDs4b/

Alcohol Consumption UK | Drinkaware

https://www.drinkaware.co.uk/research/alcohol-facts-and-data/alcohol-consumption-uk#drinkingpreferences

Who we are - CAMRA - Campaign for Real Ale

https://camra.org.uk/about/about-us/who-we-are/

British beer: a beer drinker's guide to the British Isles | Expatica

https://www.expatica.com/uk/lifestyle/food-drink/british-beer-469903/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?