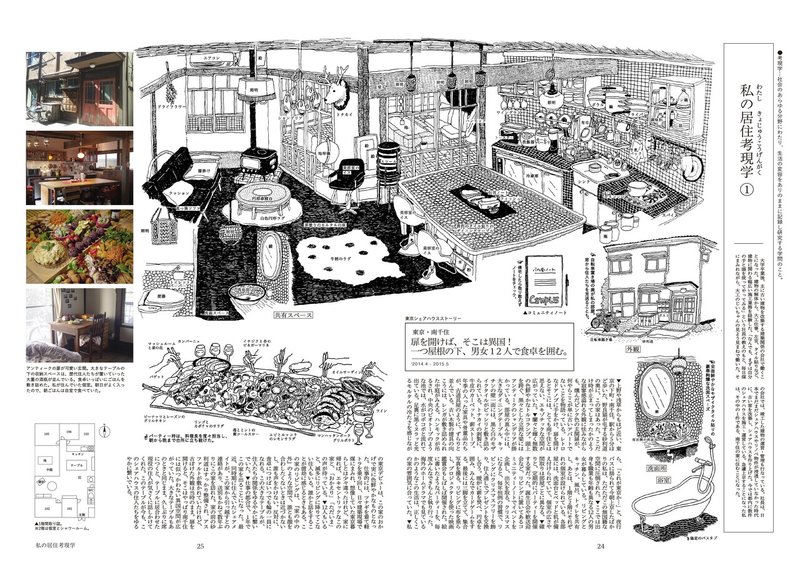

私の居住考現学①

扉を開けば、そこは異国!

一つ屋根の下、男女12人で食卓を囲む。

(東京・南千住 2014.4 - 2015.5)

▼上野や浅草からもほど近い、東京の下町・南千住。駅から5分ほど歩いた、野良猫が屯する砂利道の奥に、この家はあった。ここだけ時が止まってしまったかのような寂寥感溢れる外観に怯みながらも、燻んだピンク色の玄関扉が、何やらここが単に古いアパートでないことを物語っている。レトロなドアノブに手をかけ、扉を開けるとそこには、とても南千住とは思えない、エキゾチックな空間が広がっていた。▼蘭々と輝く無数の色鮮やかなトルコランプ。頭上を跨ぐ、黒々とした立派な梁にはアンティークのシャンデリアが掛かっている。部屋の真ん中には、大きなダイニングテーブル。キッチンの壁一面には、黒と白のモザイクタイルがビッシリと敷き詰められている。トナカイの剥製に、牛皮のカーペット、薪ストーブ。年季の入った家具や骨董品たちが、古道具屋のように、ずらりと並んでいる。古い木製の建具の向こうには、レンガが敷き詰められた中庭がみえる。ハンモックが吊るされ、中央のビオトープのような池では、水がコポコポと流れて出ている。足裏に黒くヌラッと光るモルタルの冷たさを感じながら、「これが東京か…」と、夜行バスに揺られて今朝上京したばかりの私は、ただただこの無国籍な空間に圧倒された。▼ここでは出身も職業も年齢も異なる12人の男女が暮らしている。リビングとキッチン、風呂、トイレを共有し、あとは、1階と2階にそれぞれの個室が設けられている。各部屋には、洗面台とベッドと机が備え付けられていて、個室の広さや間取りは部屋ごとに異なる。▼確りと、定期的にパーティーを開催する家だった。誕生日会や歓送迎会など、リビングに置いてあるコミュニティーノートでイベントを企画し、出欠を取る。クリスマスになると、毎年恒例の習慣で、リビングにクリスマスツリーを飾り、住人通しでプレゼントを交換し合う。暖炉に薪を焚べ、円卓を囲み、みんなでカードゲームをする。最後には三脚を立てて、集合写真を撮る。リビングに布を垂らし、プロジェクターを使った映画鑑賞会もしばしば開催された。絵に書いたようなパーティーを、毎度みんなできちんと執り行った。海外のホームドラマでも見ているかのようなこの生活は、正しくこの家の雰囲気に合っていた。▼私の東京デビューは、この家のおかげで実に色鮮やかなものとなった。仕事的には、ツナギを着て軽トラを乗り回し、日々建築現場で煤にまみれ、想像していた東京暮らしとは少々違ったけれど、家に帰れば、エキセントリックなこの家と、「おかえり」「ただいま」の声が待っている。▼12人もいると、滅多にリビングに降りてこない住人もいる。誰かと話をすることが億劫に感じるときもある。この家のリビングは、『家の中の外』のような空間で、誰とも顔を合わしたくないときは近づかないし、誰も声をかけない。反対に、食卓につけばいつでも輪の一員になれる。この大きなテーブルが、住人たちの関係をゆるやかに繋いでいた。▼仕事の都合で、1年でこの家を出ることになった。最近、同時期に住んでいたシェアメイトが、この家から引っ越すとの連絡があり、送別もかねて数年ぶりにこの家を訪れた。家の前の砂利道はすっかり整備され、アスファルトが敷かれていたけれど、古ぼけた外観は当時のまま。扉を開けると、そこはやっぱり南千住には似つかわない異国空間が広がっていた。大きなテーブルもあのときと同じまま。久しぶりに席につくと、テーブルに居合わせた現役の住人が気さくに話しかけてくれた。このテーブルが今も、このシェアハウスの住人たちをゆるやかに繋いでいる。

ー

※考現学とは、社会のあらゆる分野にわたり、生活の変容をありのままに記録し研究する学問のこと。考古学に擬えた造語。建築学者、民俗学研究者である今和次郎により提唱された。大学時代にこの学問に出会い、独特のスケッチを用いた採集方法に魅了され、これまで暮らしてきた居住空間について、考現学的に考察した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?