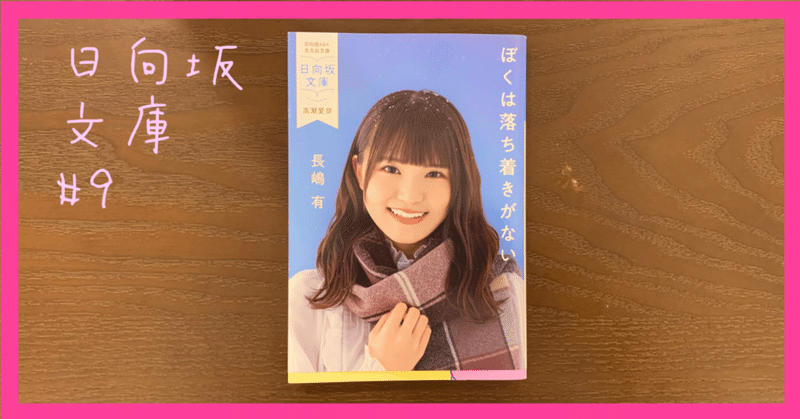

【日向坂文庫#9】『ぼくは落ち着きがない』長嶋有(表紙 高瀬愛奈)

このお話の舞台は、高校の図書部。活動場所は高校の図書室だ。図書室を仕切っただけの部室で、好きな本や漫画を読んだり、おたよりを作成したり、部室から出て貸出業務にあたったりする。

一歩引いた目線で物事を捉える高校生の望美は、図書部に所属し、個性的な部員たちと日々を過ごす。

何が起こるというわけでもないのだが、登場人物一人ひとりのキャラクター、望美が周囲の出来事に対して抱く思い、それらを描く独特な表現が、味わえば味わうほど癖になるような作品だ。

人々の行動が「芝居がかる」ということ

望美は、人々の行動がときに「芝居がかる」と言う。

皆が何かを演じている、ということから、望美たちの話とは少し違うかもしれないけれど、自分の高校時代を思い出した。

困ったとき、演じていると思うことで乗り切ること

高校3年生の夏、私が通っていた学校では9月の文化祭で3年生がクラスごとにとある大きな出し物をすることになっていたため、各クラス、その準備を進めていた。

問題となるのは、受験勉強との両立だ。

受験勉強を優先するとはっきり言って、準備には参加せず、塾の夏期講習に休まず通う人もいた。

出し物での賞を狙い、クラスで一致団結して頑張ろう、準備に力を入れようと一生懸命な人もいた。

私はどちらにもなりきれなかった。受験勉強を頑張りたい思いはあったが、クラスの準備に参加しないのも申し訳ないと思っていた。

一方、出し物の準備に力を入れるメンバーに合わせていける情熱もなかった。第一志望の大学に合格したい気持ちは強かったし、クラスの中心人物たちにも、純粋にその出し物が好きなメンバーたちにもあまりなじめなかったのだ。また、両親は、どちらかといえば受験勉強を優先すべきとの考えを持っていた。

困った私は、「受験勉強と文化祭準備の両立に悩んでいる(ある意味青春をしている)女子高生、クラスメイトや両親など周りの気持ちを考えてしまい、自分の思いを優先できず困ってしまう女子高生」を演じていると思うことにした。

たとえば、午前中だけクラスの準備に参加し、午後は塾に行く日。クラスメイトに「午後は残れないの?」と訊かれて「ごめん塾なんだ」と答えるとき、頭の中で、「◯◯(自分の名前)は困ったように笑った。どちらを選択するのが正解か、わからなかったのだ」というようなナレーションを流した。

私たちのクラスは、最優秀賞を受賞した。夏休みの間はバラバラの方向を向いていたように思った私たちも、当日が近づくにつれ同じ方向を向いていったのだと思う。賞を取ったことで、ますます一つになれた気がした。

「最後まで正解はわからなかったけれど、終わりよければすべてよし、だよね、と自分に言い聞かせた」というところまで私は演じ切った。「一つになれた気がしたのに、当日の夜の打上げについて、『夜遅くなると明日の塾に響くから行かない』と欠席する一部のクラスメイトたちを複雑な気持ちで見送りながら、『私は行くよ』と曖昧な笑顔を浮かべた」と最後のナレーションは言った。

向き合うことから逃げた自分の弱さ

今だから言えるが、当時は「演じる」ことで、自分の弱さと向き合うことから逃げていた。

私は怖かったのだ。受験勉強を優先してクラスの準備に参加しなかったのに、第一志望に合格できなかったときが。「あんなに勉強していたのにね」と誰かに言われたら、と思うと耐えられなかった。

完全にクラスの準備に力を注ぐことも、怖かった。それで受験に失敗したとき、「あれだけ文化祭頑張ったから、まあ、受験は仕方ないね」と自分が納得できるとはとても思えなかった。

親のことを思うと、とか、クラスの人間関係を考えて、とかではなく、自分に言い訳を用意していたのだと思う。

結果的に私は第一志望の大学に合格したけれど、あの夏の消化不良な感覚は今も覚えている。私は今でも、何かから逃げそうになったとき、自分に言い訳を用意しそうなとき、「演じる」ことで自分を納得させようとしてしまうとき、あの夏のことを思い出して、自分を戒めるようにしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?