*0-1 プロローグ前編

ドイツに来たばかりの頃の感動と困惑はいつの間にか日常の中に溶け込みすっかり原形を失っていた。本場のビールだ、本場のソーセージだと闇雲に祭り上げて味わっていた食物は、仕事終わりの疲れた体に取り込んで翌日のエネルギーに変換させるだけの単なる燃料になってしまったし、ただその辺を歩くだけなのにまるで映画の中にいるかのように思われた美しき景観にわざわざ足を止めて見入る事も無くなってしまった。

しかし時として、本場のソーセージやビールを堪能出来ている事や、歴史を感じる石造りの街並みの中を歩く自分の姿がふと信じ難く、嘘のような虚構の一片に思える場合もある。ドイツに来てすぐ、絶え間なく五感を揺さぶっていた刺激によって、無意識のうちに覚えていた感動の数々で急激に飽和状態になった日常の中に、溶け切れずに残されたであろう感動の粒が有意識のうちに不意にまた姿を現すのである。そうして日常でありながら日常と思えない瞬間に、出会い、また別れていくのである。

二〇一五年の三月に私は成田空港を発った。飛行機や空港について学ぶ機会を持たずに育ってきた私は、そうした場合における立ち居振る舞いをまるで心得ていなかった。ドイツに着いてから始まる新たな挑戦に夢を抱いていたばかりで、それまでに通過しなければならない関門の一切を、能天気にすっかり切り離して考えてしまっていたのである。

そんなだから、家族や友人に手を振りゲートを抜けた先からミュンヘン空港に到着するまでの約二十時間の記憶の大部分が、極度の緊張によって未だに失ったままなのである。特に、ドイツ語や英語はおろか、飛行機や空港の知識さえも持ち合わせていなかった私がアブダビ(※1)という聞いた事もない土地の空港内をトランジットの為に彷徨ったという事実は、詳細の記憶は欠けていても、あるいは詳細な記憶が欠けているために、今考えると人生最大の恐怖体験と言っても過言ではないとさえ思う。

三時間程のトランジットをなんとか切り抜け、アブダビからミュンヘンへと飛ぶ最後のフライトが始まった。日本を離れるという現実にようやく実感が沸き、ドイツへ渡るという真実にようやく心細さを覚えたのはちょうどその飛行機の中であった。

***

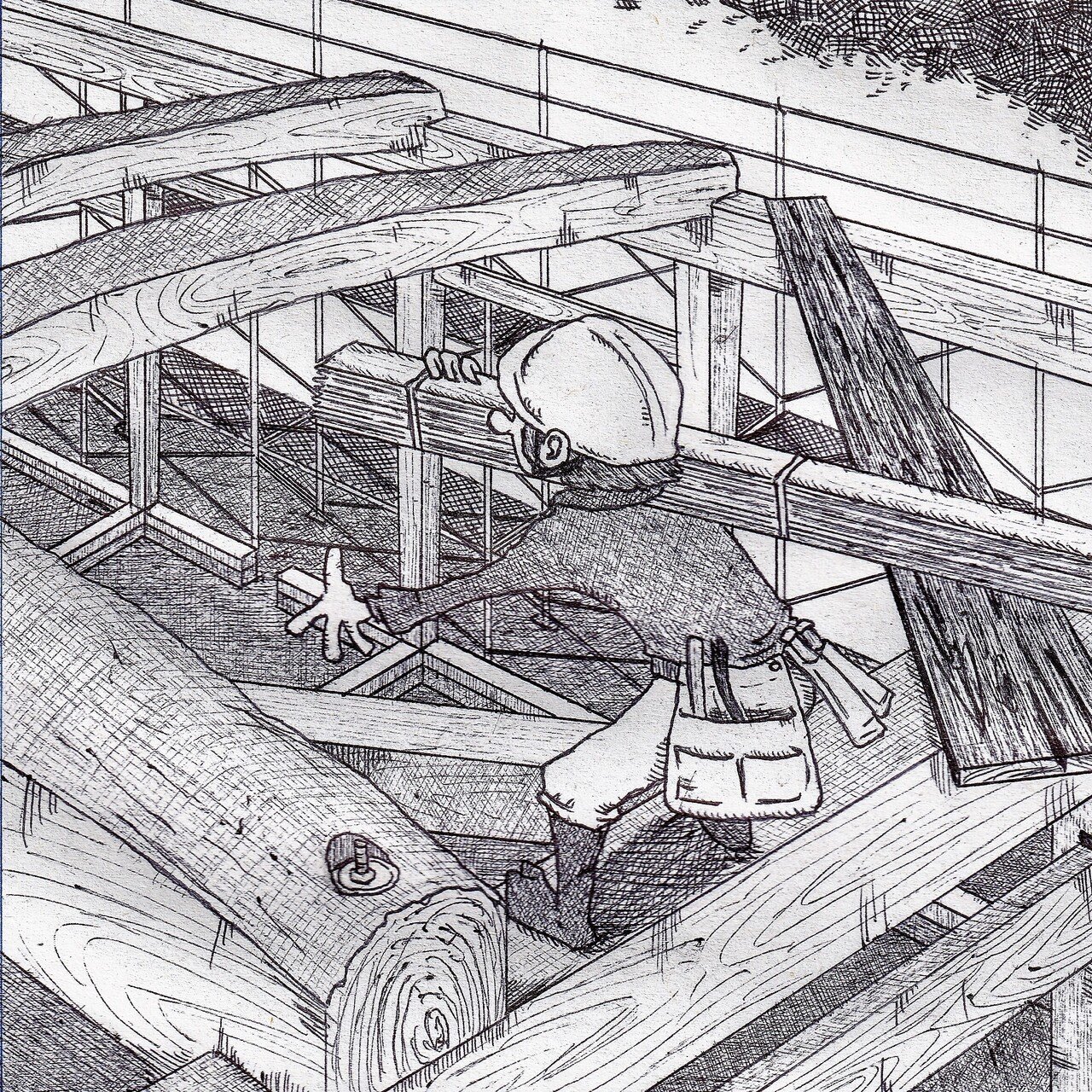

工業高校卒業を前に担任の先生に大学進学を勧められた当時の私は、勉強が好きではないからという理由で求人票を漁っていた。若干十八歳の私はごく僅かな選択肢しか持ち合わせていなかったので、父親の影響で漠然と想像のついていた大工という職種に的を絞り、その求人票の山の中で唯一大工を募集していた建設会社に迷わず応募し、そして就職した。初めて実家を離れ県外に出た。

その会社は五年間の丁稚奉公が義務付けられており、その間は原則寮生活であった。大家族の中で育ってきたために、社会に出たら一人暮らしをするといった憧れを抱いていた私は、その寮生活という生活形態に怯えていたのを覚えている。怯える脳内では、矢吹丈が散々に虐められていた少年院の情景が浮かび、寮生活とはそういう事が日常的に行われる恐ろしい場所に違いないという想像だけが廻っていたからである。また高校時代の部活動において良くしてくれていた先輩にさえも、心を開かず永久によそよそしく振る舞う事しか出来なかった私にとって、見ず知らずの複数の人間とひとつの部屋で空間を共有するという事は良い想像には決して結びつかなかった。

しかし、そうして慎重に警戒していた事が功を奏したのか、ねじりん棒にもパラシュート舞台にも見舞われる事なく過ごした寮生活は、度々回想する過去の景色の中で最も色濃く青春の匂いのする時間であったように思われる。

そうした怯えや緊張については、誰しも物事の始まりに際して出会う物であるから、いちいち心の奥底から引き摺り出して懐かしんでもキリが無くなってしまうので、前職の一部始終に纏わる回想に置いては大凡省くものとする。

それから私はその会社で見習い大工として四年間を過ごした。始めはあらゆる物事に恐れをなし慎重に動いていた私であったが、ひとたび仕事となると責任感や義務感からか人が変わったように積極的な人間になる事に気付いた。この事については、就職するまでの十八年間で自分自身気付く事の無かった一面であり特に自分が驚いていた。

しかしその積極的な姿勢は入社一年目から既に上司から認められ、早々に期待が掛けられていた。そうして有難い事にその期待は離職を決めた最後の日を迎えるまでずっと私の上に降り注がれていた。また、そうした期待に応えるべく努める過程で育まれた自信は色々な面に影響を齎した。中でも、先輩とのコミュニケーションにおいては高校までの自分では想像もつかない程の成長を見せていた。お酒の席を中心に、先輩等に気に入って貰えるような振る舞いがすっかり板につき、その達者な口を仕事現場にも持ち込んだお陰で、私の仕事における活動の幅は大きく広がり、必要以上に上司に対して緊張する事も無くなり、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでその存在感を社内中に轟かせていた。

そのまま四年目になり、寮の副寮長にも選ばれ、県代表で技能五輪にも出場し、仕事でも責任のある立場を任され始め、順風満帆に思えたはずの時機に、私はその会社を辞める事を考え始めた。

理由は幾つかあったが、最大の理由は自信の喪失であった。

散々期待を掛けられ順調に成長してきた私の前に二人の後輩が立ちはだかった。一人は一歳年下で、若干十八歳でありながら宮大工になる為にわざわざ一〇〇〇キロも遠方から単身入社してくるというような意欲漲る女で、もう一人はさらにひとつ年下の、休日には図書館で建築関係の文献を借りてきては次々と読み漁っているような、大工という職種に対しての知的好奇心が頗る旺盛な男であった。この二人を前にした私は、どうしても自分の劣等たる点に目を伏せつつ、先輩としての立場から威張ってやれる算段が付かなかった。

彼らから見た私は、上司から期待を掛けられていて仕事が出来る先輩のはずであったが、そんな私が私自身を観察した時、大工という仕事に熱い気持ちを持った彼らを前に、十分な知識も技術も持ち合わせておらず、先輩との付き合いの良さだけで持ち上げられていた自分の姿をまじまじと認識せざるを得なかったのである。その瞬間、私がそれまで得意げに磨いていた自信の玉は、小さなヒビが入る間もなく瞬く間に粉砕し、もう一度新たな玉を、これまでよりも頑丈に、一から作りたいと思い至ったのである。

二〇一五年の年明け早々に、兵庫県にあるドイツパンのお店を訪れた。その数週間前、本屋でそこの店主が書いた自伝のような著書を手に取った事がきっかけとなる運命的な出会いであった。サラリーマンを辞めドイツでパン修行をした後、日本でパン屋を開業したというその本の内容に、勝手に自分を重ねた私は、居ても立ってもいられずに車を三時間弱走らせ兵庫県のそのお店を訪れたのだった。

パンを買いがてら販売員の女性に「店主と話がしたい」と伝えると「店主は勤務時間外だから待つように」と店の近くにある店主行きつけの喫茶店を紹介され、そこで一時間ほど待ったところで店主が喫茶店に入ってきた。私は簡単な挨拶を済ませると、訪れた理由を皮切りに幾つかの質問をぶつけた。

パンに関してほとんど無知で、なおかつ唐突に訪問し面会の時間を乞うという無礼をはたらくような若輩者だった私の幼稚な質問に答えてくれるような寛大な店主が、その応答の中で言った「僕がその年齢だったら迷わず海外に行く」という言葉が、私がそれまでに考えていた大工辞職後の展望を大きく変えた。

その月末、私は四年務めた建設会社を辞め、実家に戻り両親にドイツへ行こうと思っている旨を伝え、準備にかかった。二十二歳で迎えた大転機であった。

(※1)アブダビ:アラブ首長国連邦の首都。

↑↑↑

挿絵ギャラリー(インスタグラム)はこちら

この度も「ドイツパン修行録」ならびに「頬杖ラヂオ」への訪問、ありがとうございました。もしよろしければサポートもよろしくお願い致します。 引き続きドイツパンに真摯に向き合って修行の道を精進して参りますので、何卒応援の程よろしくお願い申し上げます。また来てください!