アフリカのガーナで日本の伝統音楽(民謡・三味線)ワークショップをしてみた話【国際学会ICTMガーナ編 #1】

ご無沙汰しております。千葉楽斗です。

noteの初投稿(自己紹介)から長い月日が経ってしまいました。投稿を楽しみにしてくださっていた方々には、大変申し訳ございません。。。その代わりと言ってはなんですが、ここから長編の【国際学会ICTMガーナ編】をお届けします。

この長編では、私がアフリカのガーナを訪れて経験したことをもとに、ガーナ事情、音楽、国際学会、旅行に興味をもつ方々の参考になる情報をまとめています。実際の写真や動画も公開しますので、ぜひガーナ旅行気分を楽しんでいただければと思います。

早速 #1 では、ガーナへの渡航目的であった民謡・津軽三味線ワークショップについて書いていきます。

国際学会ICTMとは?

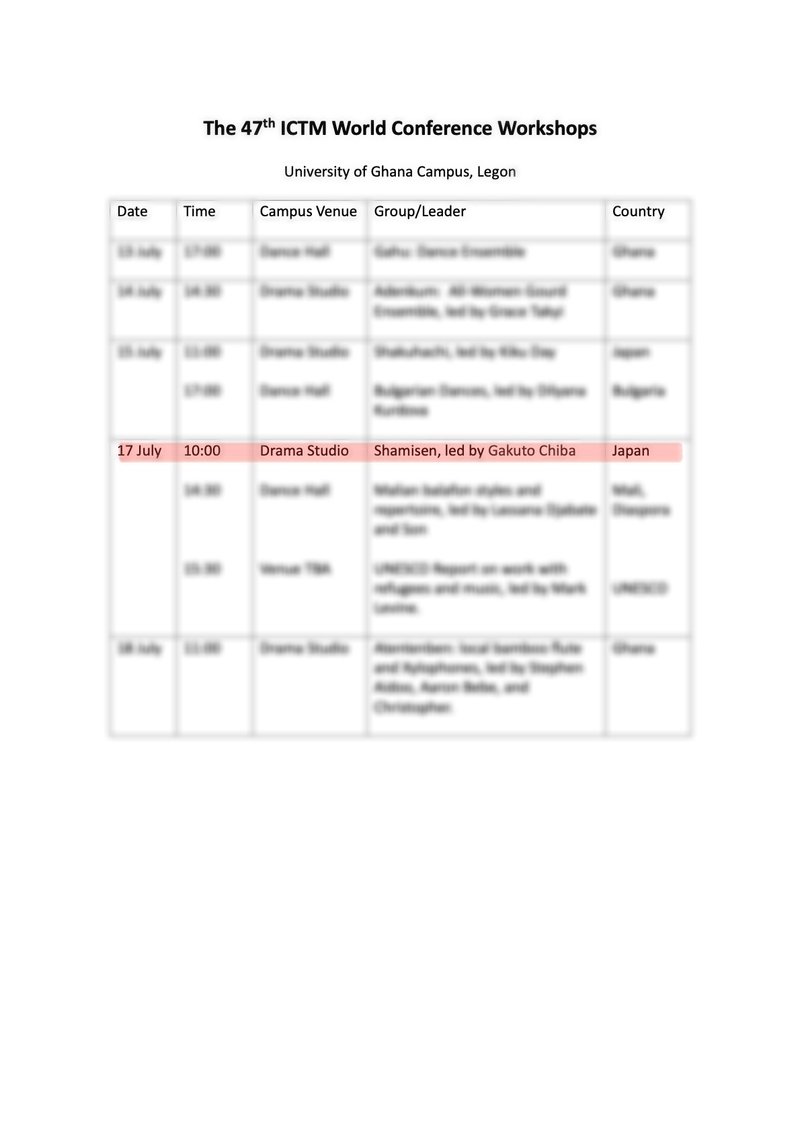

ICTMとは、International Council for Traditional Music(国際伝統音楽評議会)の略で、世界の伝統音楽に関する研究を目的とする団体です。科学的な側面よりも人文学的な音楽研究を専門とするこの学会は、世界的にも有名な国際学会であり、2年ごとに世界各地で開催されます。47回目となる今年はアフリカのガーナ大学にて開催され、7日間(2023年7月13日〜19日)にわたり300名以上の発表が行われました。

学会は堅苦しいイメージが浮かびますが、ICTMのような大規模な国際音楽学会では、研究発表に加えて多彩なイベントを楽しめます。ワークショップやコンサート、鑑賞会、エクスカーション、パーティーなどがその例です。人間社会の中で普遍的に根ざす音楽を通して、世界各国の音楽研究者たちと交流し、お互いの文化や知識を共有できる。これこそが国際音楽学会の魅力です。

人生で初の海外ワークショップ

演奏者として活動を始めてから、私には世界中の人々に日本の伝統音楽を届けたい思いがあり、海外で民謡・津軽三味線ワークショップの実現が一つの夢でした。

しかし、一人でゼロから企画を進めるには相当な準備が必要です。普段から演奏や研究活動で手がいっぱいになっている私が、近い将来に実現できる可能性はないと思ってました。

ところが、修士課程・博士課程に進学し、研究活動を続けていく中で、国際学会を通じて海外へ行く機会に恵まれました。今回の国際学会ではワークショップイベントが企画され、まさに私が出演するために用意されたのではないかと錯覚するほど偶然の導きでした。

指導教員にも背中を押され、その勢いでワークショップ企画に申請しました。審査の結果、ワークショップにおいては8団体が選出され、その中には私の名前も含まれていました。思っていた以上に早い段階で夢が叶い、とても嬉しかったです。

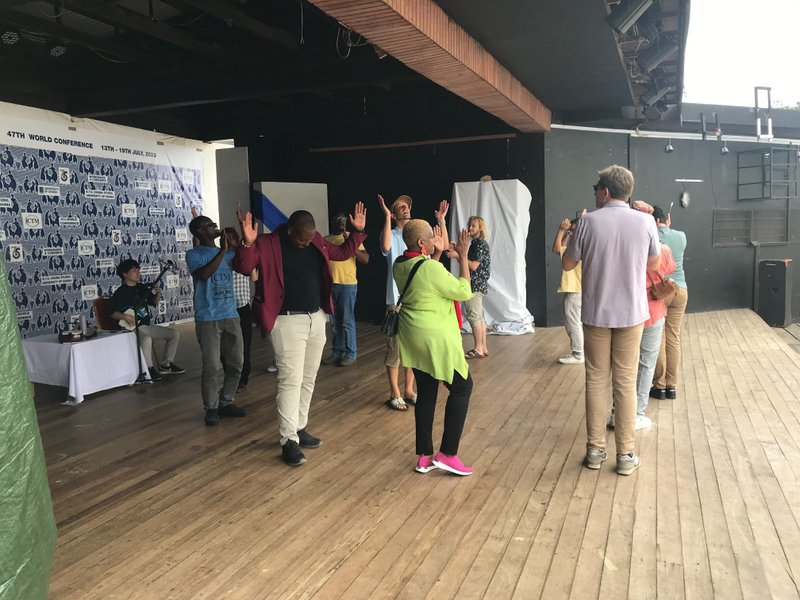

具体的なワークショップの内容は公開できませんが、当日は日本の伝統音楽の歴史を解説しながら、一緒に唄い、踊り、演奏しました。アフリカのガーナのような言語や文化が異なる場所でも、音楽が人と人を繋ぎ、感情を共有できる素晴らしさを実感しました。

ガーナ大学広すぎ問題

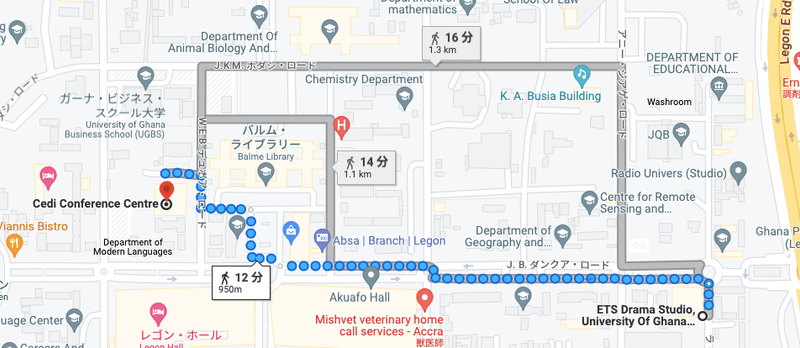

ワークショップは無事に大盛況で終えましたが、開催前に愕然とさせられたことがありました。それは、大学が広すぎてメイン会場(研究発表)とワークショップ会場があまりにも離れていることです。

大規模な学会の場合、基本的には複数のセッションやイベントが別々の会場で同時に進行します。学会参加者は事前にプログラムを確認してどこに参加するか計画を立てますが、会場の離れ具合によっては移動時間も考慮しなければなりません。

徒歩1,2分の距離ならそこまで影響しませんが、今回はなんと徒歩12分もかかり、約1km歩かなければなりませんでした。ほとんどのプログラム内容はメイン会場ですので、ワークショップ終了後にはメイン会場に戻らなければなりません。それでも参加しますか?ということです。

また、この学会の参加者は比較的年齢層の高いベテラン研究者ですので、体力的に長距離移動が難しい人がほとんどでした。

現地でこれらに気づいた時には、ワークショップに人が来てくれるか不安でしかありませんでしたが、あらゆる手段を使って。。。笑

幸い、当日は数十名の方々にお越しいただけました。体験では三味線を全員に演奏していただけるように企画しておりましたので、私一人で行うワークショップとしてちょうどよい規模だったと思っています。

国際学会でワークショップを成功させる秘訣

ここでは、ワークショップの手法ではなく、私がワークショップの成功のために事前にしたこと(主に前述の「あらゆる手段」)について紹介したいと思います。これは国際学会やワークショップに限らず、他の機会にも適用できる内容だと思いますので、ぜひ皆さんが何かを企画される際に参考にしていただけると幸いです。

1. 開催日をできるだけ遅らせる

国際学会では事前にプログラムが公開されますが、初めてワークショップを開催する場合、自分の情報はほとんど周知されてません。ネット上で繋がりがあったとしても、それなりの信頼関係を築くのには時間がかかりますので、知人の発表やイベントを優先されてしまいがちです。

開催日までに時間的余裕があれば、多くの人々と対話するチャンスがあります。交流を通じて、可能な限り自分自身やワークショップの宣伝し、興味をもってもらうことが重要です。

私の場合は学会事務局にメールで日程調整の希望をしました。学会によっては希望が叶わない場合もありますが、プログラムが確定する前に連絡してみてください。

2. ホテルの朝食は学会参加者と

学会参加者のほとんどは会場から近いホテルを予約するため、ホテルが同じになる確率が高いです。いつもは朝食で挨拶するだけですが、今回は一緒に同じテーブルで食事をしました。

ホテルの朝食は一人で無言で食べたいタイプの私にとって、正直、初対面の方との食事はハードルが高かったです笑。指導教員がセッティングしてくださったり、先輩もご一緒してくださったのでなんとかなりました。

なぜ朝食なのかですが、これは相手が一番話を受けとめてくれやすく、記憶に残りやすいからです。昼食は学会中の合間に摂るのがほとんどで、参加者の予定がバラバラになりがちです。夕食はお酒が入るので、翌日には話した内容を忘れられています笑。朝食は毎回同じホテルで繰り返し会話をする機会を作れるため、ワークショップについてアピールしやすいです。

3. 本番前に会場で音出し

音楽関連の企画に限られるかもしれませんが、本番前には音響チェックやリハーサルが行われます。私の場合は、ただ単にリハーサルをしていただけでしたが、音に惹かれた通りすがりの方々がたくさんお越しくださいました。戦略的な音出しの活用は有効な手段だと思います。

仕切りのある屋外で、なおかつメイン会場とは離れていた私の場合でも、足を止めて見に来てくれる方がいたので、通常の場合(メイン会場に近い室内)はさらに音出しによる宣伝効果が期待できそうです。

音楽に興味のある方々が集まる国際音楽学会は、自由度が高く、リハーサル以外の空き時間にも宣伝を兼ねたパフォーマンスが可能です。私は都合により実現できませんでしたが、皆さんはぜひ挑戦してみてください。

最後に

アフリカのガーナでのワークショップは私にとって人生初の挑戦であり、最初で最後になるかもしれないほど貴重な体験でした。

英語で日本の伝統音楽を説明することに関しては課題が残りましたが、海外で民謡・津軽三味線ワークショップを実現でき、演奏者としての自分に自信がつきました。今後も積極的に異なる国でワークショップを企画し実践していきたいと思います。

指導教員をはじめ、ワークショップにご協力・ご参加くださった皆様、ICTM事務局の皆様、全ての関係者に感謝を申し上げます。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。#2では『ガーナのスパイシー料理がもたらす謎の発熱と腹痛』をお届けします。こちらもご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?