私が思い込んでいた博士後期課程とその現実

こんにちは、朝山絵美です。

先日、文科省が「博士人材活躍プラン」と題して、2040年に人口100万人あたりの博士号取得者数を300人超(20年度比で約3倍)にし、世界トップ級に引き上げる目標を掲げたというニュースを耳にしました。さらに、社会人大学院生を増やすために整備を加速化させることも打ち出されています。主には夜間対応や短期プログラムなどのハード面の対応に言及されていました。

私はイチ社会人博士の経験者として、これから社会人大学院生となる皆さまをソフト面からサポートする気持ちで、自身の後悔や反省から来る学びを紹介します。

大学で教鞭を取られている方や研究経験のある方からすると至って常識的な話ですが、ビジネス界にいた私にとっては正直、入学前に知っていれば、こんなに苦労しなかったのでは、と思うことばかりです。

私の二の舞にならないように、是非参考にされてみてください。

反省点①修士と同じようなエネルギーの掛け方で博士をスタートしてしまった

博士は想像を絶するほどの時間とエネルギーが必要でした。社会人院生の最大の課題は、時間の捻出です。修士でも相当な時間を割く必要があることを前回伝えました。

が、振り返ると博士はその比ではなかったと感じます。

博士の学位取得までの3年間で研究をしなかった日は、60日だけでした。それ以外の日は短くて1時間、長いと14時間ほど、何かしらやっていたということになります。

そのような、量の違いを言いたいわけではありません。私は博士に進学してから初めて、修士と博士には大きな溝があることを知りました。一見、博士は修士と地続きになっており、修士の延長線上にあると思っていましたが、それらは全く異なるベクトルにある、別世界の課程でした。そのため、エネルギーの掛け方を変えなければならなかったのです。

私の思い込み: 博士は修士の延長線上。

直面した現実: 博士は別次元の課程。

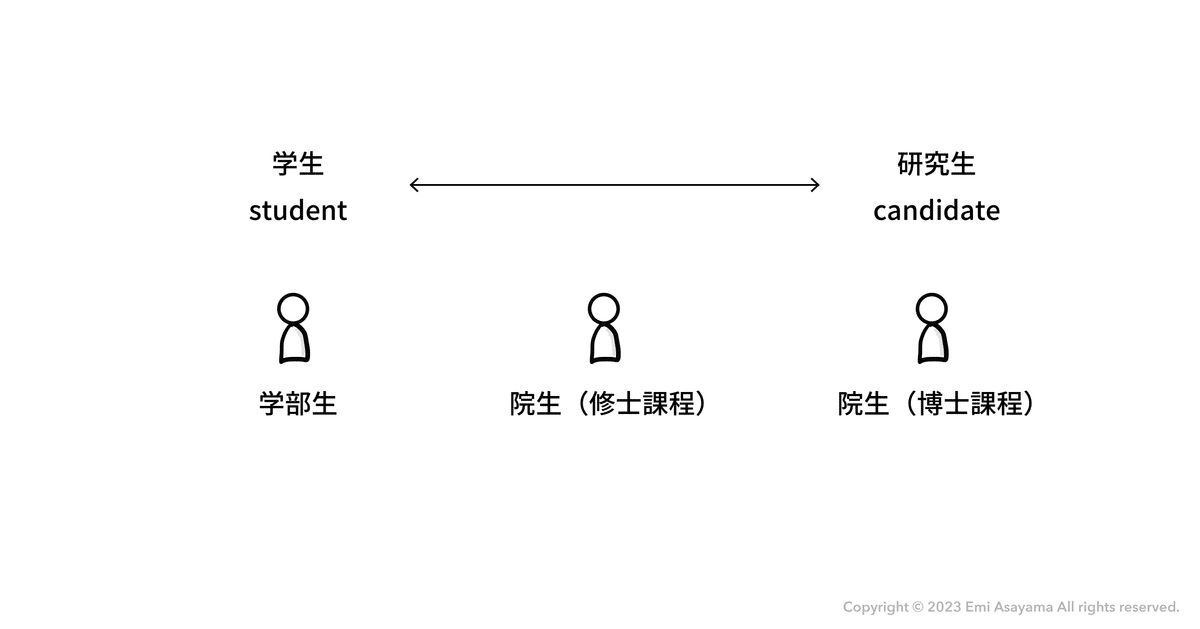

言い訳すると、修士は別名 博士前期課程とされ、博士は別名 博士後期課程とされているため、外から来た者としては勘違いせざるを得ないわけです。

本来的には博士のベクトルの方が真で、修士のベクトルの方が実態としてズレてしまっている、あるいはズレていても許される、ということかもしれません。

何が異なるかというと、学術界への貢献というベクトルに乗っているかどうかです。

これは修士と博士のベクトルを概念化したものです。ビジネス界にいる人間が、自身のキャリアのために大学院に行くわけですから、「ビジネス界にどう学びが貢献できるか」を考えていることでしょう。

しかし、そのために大学院の博士課程という道を選ぶからには、学術界への貢献という成果を出さなければなりません。:①

その上で、その内容がビジネス界にどう活かせるかを考えるという段取りになります。:②

この図のベクトルのように、大学院の中の世界を超えていく大きなエネルギーが必要となるのです。修士はあくまでも大学院の中の世界に収まっているイメージですので、使うエネルギーが比ではないということです。

反省点②学術界へ貢献するという意識が1ミリもなかった

そうなんです。そのような学術界へ貢献するという意識は私には1ミリもありませんでした。なぜ博士はそうでなければならないのか、それは博士課程では、学術的な貢献をしていることを成果として評価されるためです。

博士の場合、自分の成果を認めてもらう先は大学院でも先生でもなく、学術界。多くの学校では卒業要件は、論文ジャーナル査読何本といった基準が示されているでしょう。つまり、これまでに存在する研究領域において、貢献に値する成果を出さなければならないのです。

私の思い込み: 所属した大学の先生が評価してくれる

直面した現実: 眼に見えない査読者の先生が評価する。それの積み上げの結果を大学院の先生らが評価する

つまり、学術界という世界にある学会の匿名査読者となって頂く先生から、採択という結論をもらうことが、学術界へ貢献する一つのカタチとなり、大学はその採択の本数をもって良し悪しを判断するわけです。

ここで、博士課程を再定義しよう。

英語圏では、博士課程の学生はstudentではなく、candidateと呼ぶと学長が教えてくれましたが、やはりその方がしっくりきますね。博士課程の学生のことを、日本語で学生、大学院生と呼ぶのはやめましょう。私みたいな勘違いをしてしまう人を減らすためにも。。。

そうですね、プロの研究者の卵、通称「研究生」がいいかもしれません。

アイドルグループのAKBも研究生という制度がありますね。観客に観てもらうことのできる舞台にも立ち、運営に認められた人は正規メンバーに昇格します。研究生といえど、舞台ではお客さんがいるわけで、プロ並みに振る舞わなければなりません。

私の思い込み: 博士課程は、学生(表舞台に立つ前のレッスン生)

直面した現実: 博士課程は、研究生(表舞台にも立ち客前で評価される)

おわりに

社会人大学院生の多くの皆さんは、今のキャリアをより発展させるための学び直しを目的に大学院に通っていることと思います。あくまでも本業の仕事に活かしてそこで貢献することに重心があり、学術界へ貢献したいと意識して入学する方は少ないでしょう。

しかし、学術界へ貢献するという意識づけを行うためにも、自分は48グループの研究生として学術界という表舞台に立つ必要があるというくらいの気持ちを持ちましょう。本業の仕事と48グループの研究生という二足の草鞋を履くと思って博士課程に入学するくらいが、現実を表すにはちょうど良いです。遅くともD1の入学時にちゃんとした意識を持ち、正しいベクトルに乗ったうえで、自身の時間とエネルギーを費やすことが効率的に研究を行う上で大事と言えます。

正直、本業の仕事への貢献のスピードを落とさざるを得ないほどの時間とエネルギーの負荷が一時的に掛かります。しかし、研究の成果が出た後は、それが発射台となり、本業の仕事が非線形的に飛躍することは間違いありません。是非その感覚を多くの方に味わって頂きたいと思います。

では、博士課程という立場についての意識を正しく整えることができたとしましょう。その中で、どのように研究活動を捉え直せばよかったか、ここにも多くの反省がありました。次回に続きます。

社会人学生のための備忘録

01|学び直しに大学院を選ぶということ

02|MFA(美大修士)を修了した私が博士に進学したワケ

03|私が思い込んでいた博士後期課程とその現実

04|私が思い込んでいた博士での研究とその現実

05|博士進学を1ミリでも考えている人の学び場の選び方

06| coming soon…

最後まで読んで頂いた方に、少し宣伝させてください。修士・博士での学びを通じた新しい発見「ビジネス×アートの交差点」について書いています。ぜひご注目ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?