眠りの森の植木屋さん 第四話「答え合わせ」

小学生男子にありがちな夢物語だと思われるだろうが、卒業文集の『将来の夢』の寄せ書きにはJリーガーと書いた。

地元のジュニアチームで向かうところ敵無しだった俺は、強豪クラブのジュニアユース(中学生部門)に合格し、いつか自分はサッカー選手になるのだと本気で信じていた。けれど、ジュニアユースの二年目、早くも気付いたのだ。ジュニアの頃に敵無しだったのは単に周りの子どもより体格に恵まれていたからで、どうやら自分はちょっとばかり運動神経が良いだけの凡人でサッカーの才能があるわけでは無いらしいと。

そうは言っても、その時点ではまだプロを目指せる範囲内に居たとも思う。男子中学生の身体能力なんて、可能性の塊だろう。ただ、致命的だったのが耳の問題だった。

片耳難聴の割合は、五百人に一人程度。中学校の一学年が五、六クラスだとして、学校全体だと約十人の片耳難聴の生徒が居る事になる。ただ、両耳の場合と違って日常生活に大きな支障が無いので、本人が打ち明けない限り気付かれない事が殆どだ。

片耳が聞こえにくい、もしくは全く聞こえなくとも、もう片方の耳が健聴なら福祉的にも対象外で、免許さえ取れば車の運転も出来るし、一般的な進学や就職が難しいという事も無い。実際、俺が中学の時の美術教師も「先生は子どもの頃にかかったおたふく風邪が原因で片耳が聞こえないの」と自分で言っていたが、それで特段の苦労をしているようには見えなかった。

ただ、聴覚に頼るような一部の仕事、例えば電車の運転士や警察官といった人の命に関わるものは身体的な制限でハネられる事があると聞くし、事務仕事にしても電話に出ている間は他の一切の音が聞こえなくなるという難点はある。美術教師も、もしその才能が音楽だったなら教職に就くまでになるのは難しかっただろう。

スポーツも同じだ。体育の授業レベルなら大きな問題は無いし、趣味として楽しむためのプレイも充分出来る。本人の能力と努力次第では、インターハイで活躍するような選手になれる事もあるだろう。ただ、プロを目指すとなればそれは困難を極める。

音が立体的に聞こえるのは、両方の耳が聞こえるからだ。生まれつき左耳が聞こえない俺は、動画の音声や会話を楽しむ事は出来ても、遠くから聞こえるサイレンの音がどこで鳴っているのか察する事が難しい。プレイ中も足音のする方向を判断出来無いので、気付かないうちに背後を取られている事が度々ある。それを補おうと視覚に頼れば、今度は味方のアイコンタクトやサインを見落とす羽目になる。

努力が足りないと言われればそれまでだが、才能と身体能力の両方に恵まれた人間が更に人一倍の努力をしてやっと走り抜く事が許される場所、それがプロスポーツの世界だ。つまり、俺には耳のハンディキャップを補うまでの才能は無いし、俺の小手先の努力では遠く及ばないと悟った。全国に掃いて捨てるほど溢れている、サッカー少年の夢が一つ消えた。ただ、それだけの話だ。

ジュニアユースはきっぱりと辞めて、中学のサッカー部に入部した。うちのサッカー部は人数だけはそこそこ居たがはっきり言って弱小で、二年の終わりに入部してきた俺が突然レギュラーに選ばれても文句を言うヤツが居るどころか、同じ部員達から羨望の眼差しを向けられる始末。

中学の部活動レベルの中では頭一つどころか二つ三つ抜けていた俺は、いつしか女子サッカー部から王子と噂されるようになり、それが部活外にも広まって、例の「サッカー部の王子様」の出来上がりだ。

その王子様とやらの正体は、みっともなく夢破れ都落ちしたお山の大将でしか無かったというのに。

もともと俺は、学校では割と浮いた存在だった。中学生離れした見た目のせいで怖がらせやすい上に、どの部活にも所属せず、授業が終われば直ぐに下校してサッカークラブに向かい、早朝自主トレのために昼休みは積極的に昼寝をし、周囲に馴染む隙すら無かったのだ。友人は一応居たが、小学校時代の人間関係の延長程度だった。

それが一転して王子様とチヤホヤされ出すと男女問わず声をかけられるようになり友人は一気に増えたが、そうすると不思議な事に、それまで親しくしていた幼なじみ達が俺との距離を置くようになったり、微妙に卑屈な態度で接してくるようになったのだ。

今にして思えば、俺が浮いた存在だった頃も、一転してチヤホヤされだした頃も、もっと言えば小学校低学年のただのクソガキだった頃や、高校を中退した時ですら、良い意味でも悪い意味でも俺に対する態度が一貫して変わらなかった友人は一人だけだった。

小学校一年生の時に同じクラスになり「お前と居たら虐められなさそう」とベッタリ張り付いてきたそいつは、俺に初めての彼女が出来た時はあきらかにショックの色を浮かべて悶絶した後で「やる時はこっそり見せてくれ」と言ってきたし、俺が高校を辞めると告げた際にそいつが真っ先に放ったのは驚きの声や説得の言葉ではなく「じゃあ俺、学校でぼっち確定じゃん」だった。

良く言えば、裏表が無く人間味に溢れた男。悪く言えば、まともなコミュニケーションも取れない自分の利益最優先のエゴイスト。積極的に親しくしたい人材かと問われれば答えは「NO」だが、三十六歳になった今、友人達は仕事で散り散りになり、地元に残っている奴もあらかた家庭を持っていて気軽に飲みに誘うのも難しい。そいつは、気が付けばプライベートで一番行動を共にする仲になっていた。

それが、柳川翔太という、今、俺の向かいに座ってフランス料理をクチャクチャと咀嚼しているこの変人だ。

・・・・・

入店時、店員と柳川の間で一悶着あった。二名で予約していたところに四人で押しかけたのだから、当然と言えば当然だ。そう広くない店内は満席らしく、そしてコース料理は予約した人数分しか提供できないという話だった。疲労が蓄積していた俺は、さっさとこの場を去って牛丼屋にでも行きたい気分だった。

しかし柳川が、『予約席』のプレートが置かれていた二人掛けのテーブルを指差し、無茶苦茶な交渉をした。

「コース料理は二人分のままで大丈夫です。で、あと二つ椅子を足したらいいんでしょう?あ、気を使わないで下さい、僕が自分で移動させますんで。」

その後ろで太っちょの姉ちゃんが「何ならコイツは立たせておきましょうか?」と茶々を入れると、「こちらでご用意いたしますので少々お待ち下さい」と店側が折れた。

待っている間、他の店員が上着を預かると声を掛けてきた。そう言えば、ダウンの下は作業着だ。どう考えても牛丼屋の方が相応しい。フランス料理屋なんぞ来た事は無いので一瞬不安になったが、よく考えたら、太っちょの姉ちゃんなんかコスプレ紛いのブラック一色パンクルックで半乳を放り出しているのだ。その太っちょが、堂々と店員に背中を向けてコートを脱がせている様に、自分も何ら問題は無いと判断し上着を脱いだ。

「お前、フレンチなんだぞ。」

柳川が眉をしかめてケチを付けてきたが、例え俺が水着だったとしてもコイツにだけは何も言う権利は無いだろう。

「お前が仕事帰りに呼んだんだろうが。」

チビの薄毛目がけて軽めのアイアイアンクローを噛ますと柳川が「グェ」と珍妙な声を上げ、それを見ていた細っこい姉ちゃんがまたクスクスと笑った。

確か、高宮花……さん。先程駅で伝えられた名前を脳内で再確認しながら、この四人の中で唯一フランス料理を食べても許されるであろうその身なりと容姿を改めて眺めた。

正直に言おう。身体のラインの出る服装だった事もあり、キュッと上がった小尻と控えめで可愛らしい胸元に真っ先に目が行って、それからやっと全体像に辿り着いた。パーマもカラーもしていないのか、直毛のサラサラとした黒髪。身長は柳川とそう変わらないのに、二人が並んでいると遠近感が狂いそうなくらい小さな顔。折れそうな程に細い柳腰を包む鮮やかなグリーンのロングスカートと、肌の白さを一層際立たせる黒のタートルネック。

ふと目が合うと、花さんは軽く小首を傾げてまた小さく笑った。何故かその途端、自分の擦り傷だらけの土臭い作業着姿が恥ずかしくなった。

やっとテーブルに案内されて一息着き、冷え切っていた身体も暖まってくると、十六連勤の反動が全身を包んだ。それに加え、初対面の姉ちゃん達二人と柳川とでフランス料理を食べているというシュールな展開に脳まで麻痺しそうになる。やばい、寝そうだ。しかし、病人が食べるのかというくらいの少ない量のスープを飲み干すとそれが起爆剤になり、眠気と同時に飢餓にも襲われた。

柳川はせっせと花さんと太っちょに話しかけていて、俺は三人の会話をボーッと聞き流した。その中で唯一、花さんが俺達と同い年だという情報が頭に入ってきて、随分若く見えたので少し驚いた。それより、肉、肉が食いたい。一口で無くなるようなパンを胃に流し込むと、店員がまた皿に同じパンを置いた。どういうシステムか知らないが、どうやらパンは食べ放題なのだろう。ならそのカゴごと全部置いていって欲しい。

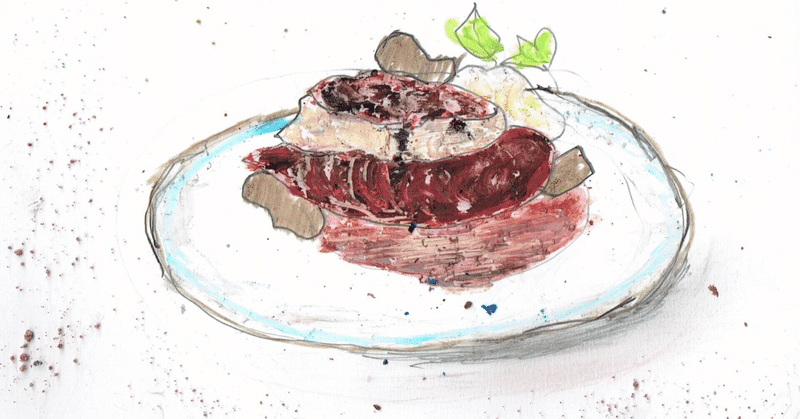

眠気と飢餓がピークに達しそうになった瞬間、明らかに肉の匂いを放つ皿を持った店員が現れた。

「鴨のコンフィでございます。ソースはイタリア産の最高級バルサミコと国内産の蜂蜜を使用しております。」

つらつらと御託を並べられたところで、結局こっちが知りたいのはこの料理はどんな味がするのかという一点だ。それが全くもって伝わってこないのだから、その説明は一体何のためにあるのだろうか。いや、それより肉だ。また病人サイズだったら、柳川に強めのアイアンクローをしてやるぞ。

二枚の皿を見ると、有り難い事に骨のついた肉の塊だった。しかし、店員はレディファーストと判断したのだろう、女性二名の面前にそれを置いた。柳川からだったら即座に奪い取った所だが、この場合躊躇するくらいの判断能力はまだ残っている。

太っちょは即座にナイフとフォークを手にしたが、花さんは遠慮がちに俺達を見ている。俺はぐちゃぐちゃな脳内の隅っこで、この二人の体型の違いはこういう所から来ているのだと確信した。

「あの……柳川さんか高虎さん、どうぞ……。」

花さんの言葉に胃が鳴りそうになったのと同時、俺だけ下の名前だった事に謎の優越感が湧いた。

「いいんですよ、僕達はスープとサラダでお腹いっぱいです。無理に誘ったのはこっちなんですから、遠慮せずに食べて下さいね。」

ふざけるな柳川、アイアンクローするぞ。

「いえ、あの、私達、焼き肉を食べてきたばっかりなんです。なので…。」

焼き肉という言葉に反応して、再び胃が鳴りそうになった。俺はそれをかき消すように声を上げて肉の乗った皿に手を伸ばした。

「じゃあ、遠慮無くいただこう。」

やったぜ、肉、肉、肉。柳川が何やらぶつくさ言っていたが、何も聞こえない。半分ほど肉を平らげた頃、ようやく少し満たされた気分になってきた。

「コンフィが何なのか知らんが、美味いな。」

「ああそうか、肉体労働でお腹空いてるんだろ?いいんだ、たんと食べろよ。」

俺の言葉を鼻で笑って柳川が言った。こいつの唯一の心の支えは税理士であるという事で、普段から俺の職業を下に見ているし、その事を隠そうともしない。と言っても、こいつは世の人間の大半を馬鹿にしているのだ。それが分かっているし、そもそもこいつに馬鹿にされたところで悔しくも何とも無いのでいつも流している。

「肉体労働って、建築現場とか?ガタイ、いいもんね。」

その柳川の発言に反応して、太っちょちゃんが俺に質問してきた。「そっちもガタイいいよな」という言葉を飲み込んで答える。

「いや、俺は所謂街の植木屋さん。」

「僕は税理士です。」

聞かれても無い癖に、柳川が被せ気味に自分の職業を明かした。充分想定内の流れだったが、この、いつもなら何ら気にする事の無い態度に妙にイラッとした。

「おっ、税理士か。じゃあ、ワインはボトルでいっちゃおう。あと、花には先にデザートね。私は肉のお代わり。……すみませーん、ワインリスト下さーい。」

店内に、太っちょの太っちょな声が響いた。デザートメニューを渡された花さんは、「どうしよう…ケーキはさすがにもう入らないし…」と、小さな声で迷っている。ああ、可愛いな。うん、可愛い。他の二人がこうだから、余計に可愛い。

花さんがメニューから顔を上げた瞬間、反射的に視線を逸らした自分に驚いた。顔を、合わせたくない。

ーーーーー俺は一体、何を動揺しているのだろうか。

「お二人は、どういうお友達で?失礼ですが、ご結婚はされてるんですか?」

柳川のその言葉に、再び心中に動揺が走った。ああそうか、分かった。俺は、俺が植木屋で柳川が税理士だと知った今、この花さんがどんな顔をして俺を見るのか、俺達への態度が変わったりするのか、それを見たくないのだ。

あの婚活パーティーの夜に、次々と女達の顔に浮かんだ落胆の色にプライドをズタズタにされながらも、まだどうにかギリギリ持ち堪えられたのは、相手が『ただのA子さんやB子ちゃん』だったからだ。

それがこの花さんから向けられれば、疲労困憊満身創痍の俺は、もう耐えられないだろう。そのショックで仕事に打ち込むどころか、明後日の始業時には心身共に使い物にならなくなっている事は間違い無い。

頭の中で組み立てられていく後ろ向きなストーリーの背中を、柳川と太っちょちゃんの会話がぐいぐいと押す。何でも花さんと太っちょは、バレエ教室で出会ったらしい。いやちょっと待て、花さんだけじゃなくてお前もバレエをやっていたのかと一瞬ツッコミそうになったが、その気力も湧かなかった。

花さんはそのバレエ教室の経営者であり先生である母親の元に生まれ、中高一貫の私立に通い、俺でも名前を知っているような女子大を卒業しているのだと、ふとっちょがべらべらと語る最中、ふと俺は自分が自分の聞こえない左耳を掴んでいる事に気付いた。この癖が出るのは久し振りだなと、想定以上に弱っているらしい自分に苦笑する。ガキの頃、不安な時にはこうして聞こえない耳を掴むのが俺の癖だった。

「あの!!」

突然、花さんの声が俺の左耳を飛び越えて右耳に届いた。初めて聞く大声に驚いたが、本人も思わず出したものだったらしく周囲のテーブルにペコペコと頭を下げ、それから俺にも謝罪してきた。

「いや、多分、何回も話しかけたのに気付かないからイラっとしちまったんだろ?俺が悪い。」

俺はそしらぬ顔で花さんと向き合ったが、目線は合わせられなかった。この人は、可愛い。可愛いけれど、俺とは徹底的に住む世界の違う人だ。俺が高校も出ていないとは、夢にも思わないだろう。

そしてこの可愛らしい人でも大なり小なり持っているだろう人間らしい打算や偏見や欲望で、俺がこの人の心の中から弾き出される瞬間を見たく無い。あの駅で向かい合った時の、何とも言えないもどかしい眼差し、あれでもう終わりにしよう。

「こっちの耳、聞こえてないんだ。生まれつき。」

留めとばかりに俺がそう言うと、花さんは一瞬の沈黙の後、「そうなんですね」とだけ小さく呟いた。

その口調からは、それが蔑みや憐憫の情を含むものなのかは分からなかったが、戸惑いが含まれている事だけは充分に伝わってきた。

結局俺はその日、最後まで彼女の顔を見る事が出来なかった。

つづく

面白いと思っていただけたら、右下(パソコンからは左下)の♥をポチッとお願いいたします!押すのは無料でnote未登録でも押せます。私のモチベーションに繋がります!!

↓過去のお話一覧はコチラ

↓完結済み長編「だけど願いはかなわない」はこちら

↓Twitterはこちら

(1) ふたごやうめじんたん🍊(@umejimtan)さん / Twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?